Тут то и выскакивает центральная проблема «идеализации» – невозможность «идеального объекта» долгое время оставаться абсолютно совершенным.

У лиц с пограничным расстройством личности, этот переход от «абсолютно хорошего» в «абсолютно плохое» происходит буквально мгновенно, приобретает особенно драматизированные формы и сопровождаются грубым и интенсивным аффектом.

Всякое, внезапно обнаруженное несовершенство, порождает ощущение недовольства и фрустрации и приводящее к резкому превращению «идеального» объекта в «плохой» объект.

Попытка отрицания реальности приводит сначала к восприятию идеальности, но затем к отсроченному усилению негативного восприятия (т.н. «эффект отскока» или «феномен рикошета»).

Это внезапное появление ощущения небезопасности воспринимается как немотивированная враждебность со стороны того, кого он ещё пять минут назад считал совершенством.

Мир резко схлопывается, становится опасным и теперь угроза исходит от того, кого он раньше идеализировал.

По сути идеализация – это просто ситуация получения кредита. Когда человек берет в долг в банке или у частного кредитора, у него на руках в моменте оказывается куча денег.

Он прекрасно себя чувствует, он свободен и может себе позволить все, что пожелает. Но это только краткий миг. Момент расплаты близок.

Теперь, когда деньги "спущены", у человека ничего нет кроме долгов.

Крах идеализации, обычно сопровождаются двумя чувствами.

Во-первых, что тебя предали и обманули, а во-вторых, что мир, это теперь (снова) небезопасное место.

Испытав эти чувства, человек с пограничным расстройством обычно легко предает (так как он считает, что действует в ответ, и он не виноват).

Это "тяга к предательству", типичная черта многих людей организованных погранично, делает их малоподходящими партнёрами для долгосрочных стабильных отношений.

Их интенсивное влечение к близости, часто сочетается с непомерными требованиями и вспышками ярости. Они плохо переносят боль и фрустрацию, реагируя на них страхом отвержения и покинутости.

Что, на поведенческом уровне, приводит к формированию межличностных взаимодействий преимущественно садомазохистского толка, в которых человек попеременно "идеализирует" и "обесценивает", причиняет страдания людям, которых он любит, дабы затем и сам, столь же сильно пострадать от их рук.

Тут, как правило, разыгрывается сценарий «мучимый мучитель», «преследуемый преследователь» и «преданный предатель».

Прекращение чрезвычайно идеализируемых отношений возможно только через сценарий длительных болезненных последствий, которые зачастую длятся дольше и выражены сильнее чем была идеализация.

© Автономов Денис, 2025

P.S. короткая аудиоверсия этой публикации (около 1-й минуты), плюс обсуждение тут:

YouTube https://youtube.com/shorts/nb7zpsjSyAU?si=DUvrpdHnmb5O18gt

TikTok https://vt.tiktok.com/ZSMFmqHuR/

Дзен https://dzen.ru/shorts/67a5dfc094f558553501af84

Написано по мотивам:

Rosenfeld H. Primitive object relations and mechanisms // The International journal of psycho-analysis. – 1983. – Т. 64. – С. 261.

Ployé P. M. A note on two important aspects of Kleinian theory ‘projective identification’and "idealisation". // The British Journal of Psychiatry. – 1984. – Т. 145. – №. 1. – С. 55-58.

#психоанализ

#история

#защита

#идеализация

У лиц с пограничным расстройством личности, этот переход от «абсолютно хорошего» в «абсолютно плохое» происходит буквально мгновенно, приобретает особенно драматизированные формы и сопровождаются грубым и интенсивным аффектом.

Всякое, внезапно обнаруженное несовершенство, порождает ощущение недовольства и фрустрации и приводящее к резкому превращению «идеального» объекта в «плохой» объект.

Попытка отрицания реальности приводит сначала к восприятию идеальности, но затем к отсроченному усилению негативного восприятия (т.н. «эффект отскока» или «феномен рикошета»).

Это внезапное появление ощущения небезопасности воспринимается как немотивированная враждебность со стороны того, кого он ещё пять минут назад считал совершенством.

Мир резко схлопывается, становится опасным и теперь угроза исходит от того, кого он раньше идеализировал.

По сути идеализация – это просто ситуация получения кредита. Когда человек берет в долг в банке или у частного кредитора, у него на руках в моменте оказывается куча денег.

Он прекрасно себя чувствует, он свободен и может себе позволить все, что пожелает. Но это только краткий миг. Момент расплаты близок.

Теперь, когда деньги "спущены", у человека ничего нет кроме долгов.

Крах идеализации, обычно сопровождаются двумя чувствами.

Во-первых, что тебя предали и обманули, а во-вторых, что мир, это теперь (снова) небезопасное место.

Испытав эти чувства, человек с пограничным расстройством обычно легко предает (так как он считает, что действует в ответ, и он не виноват).

Это "тяга к предательству", типичная черта многих людей организованных погранично, делает их малоподходящими партнёрами для долгосрочных стабильных отношений.

Их интенсивное влечение к близости, часто сочетается с непомерными требованиями и вспышками ярости. Они плохо переносят боль и фрустрацию, реагируя на них страхом отвержения и покинутости.

Что, на поведенческом уровне, приводит к формированию межличностных взаимодействий преимущественно садомазохистского толка, в которых человек попеременно "идеализирует" и "обесценивает", причиняет страдания людям, которых он любит, дабы затем и сам, столь же сильно пострадать от их рук.

Тут, как правило, разыгрывается сценарий «мучимый мучитель», «преследуемый преследователь» и «преданный предатель».

Прекращение чрезвычайно идеализируемых отношений возможно только через сценарий длительных болезненных последствий, которые зачастую длятся дольше и выражены сильнее чем была идеализация.

© Автономов Денис, 2025

P.S. короткая аудиоверсия этой публикации (около 1-й минуты), плюс обсуждение тут:

YouTube https://youtube.com/shorts/nb7zpsjSyAU?si=DUvrpdHnmb5O18gt

TikTok https://vt.tiktok.com/ZSMFmqHuR/

Дзен https://dzen.ru/shorts/67a5dfc094f558553501af84

Написано по мотивам:

Rosenfeld H. Primitive object relations and mechanisms // The International journal of psycho-analysis. – 1983. – Т. 64. – С. 261.

Ployé P. M. A note on two important aspects of Kleinian theory ‘projective identification’and "idealisation". // The British Journal of Psychiatry. – 1984. – Т. 145. – №. 1. – С. 55-58.

#психоанализ

#история

#защита

#идеализация

👍112

Только знание подлинной социально-политической истории страны позволяет [психо]аналитику реконструировать историю бабушек и дедушек пациента и представить ее...

Пациенты еврейского происхождения не могли без помощи аналитика понять, почему их бабушки и дедушки изначально считались такими «хорошими» при Сталине, вплоть до 1947 года, когда другие евреи создали государство Израиль, которое не было коммунистическим.

Затем эти еврейские бабушки и дедушки потеряли свои «привилегированные» позиции в Коммунистической партии, репрессивном аппарате и в армии.

Для этих «падших», заботы об их судьбе стали запретными темами, и этот запрет на речь передавался детям и внукам.

Потомки понтийских греков (население греческого происхождения, проживающее вокруг Черного моря) не могли без помощи психоаналитика связать депортацию своих бабушек и дедушек в 1949 году с провалом коммунистической партизанской войны в Греции и т.д...

Последствия коллективной травмы заставили меня во время сеансов психоанализа использовать лексику сталинской эпохи, военные и юридические термины, использовавшиеся в плакатах того времени, причем психоаналитик намеренно представлял себя вымышленным персонажем из утопического [советского] воображения.

Поэтому психоаналитик мог восприниматься в переносном смысле как «классовый враг», «агент международной буржуазии», против чего предостерегали многочисленные советские плакаты.

Психоаналитическая авантюра сама по себе стала «дезертирством», переходом на сторону врага, «государственной изменой, караемой смертью»; виновный рисковал «подвергнуться суровому наказанию советского закона, а также всеобщей ненависти и презрению рабочего класса»...

В заключение следует отметить, что пациенты, у которых наблюдаются психологические последствия коллективных травм, пережитых их родителями, бабушками и дедушками в сталинскую эпоху, сталкиваются с особыми трудностями для аналитика, которые добавляются к трудностям классической аналитической работы.

Источник: Pavel Katchalov. Séquelles des traumatismes psychiques vécus par leurs ancêtres chez les Russes contemporains. Perspectives Psy, Vol. 56, n2, avril-juin 2017, p. 181-188

https://www.perspectives-psy.org/articles/ppsy/abs/2017/02/ppsy2017562p181/ppsy2017562p181.html

#психоанализ

#травма

#история

Пациенты еврейского происхождения не могли без помощи аналитика понять, почему их бабушки и дедушки изначально считались такими «хорошими» при Сталине, вплоть до 1947 года, когда другие евреи создали государство Израиль, которое не было коммунистическим.

Затем эти еврейские бабушки и дедушки потеряли свои «привилегированные» позиции в Коммунистической партии, репрессивном аппарате и в армии.

Для этих «падших», заботы об их судьбе стали запретными темами, и этот запрет на речь передавался детям и внукам.

Потомки понтийских греков (население греческого происхождения, проживающее вокруг Черного моря) не могли без помощи психоаналитика связать депортацию своих бабушек и дедушек в 1949 году с провалом коммунистической партизанской войны в Греции и т.д...

Последствия коллективной травмы заставили меня во время сеансов психоанализа использовать лексику сталинской эпохи, военные и юридические термины, использовавшиеся в плакатах того времени, причем психоаналитик намеренно представлял себя вымышленным персонажем из утопического [советского] воображения.

Поэтому психоаналитик мог восприниматься в переносном смысле как «классовый враг», «агент международной буржуазии», против чего предостерегали многочисленные советские плакаты.

Психоаналитическая авантюра сама по себе стала «дезертирством», переходом на сторону врага, «государственной изменой, караемой смертью»; виновный рисковал «подвергнуться суровому наказанию советского закона, а также всеобщей ненависти и презрению рабочего класса»...

В заключение следует отметить, что пациенты, у которых наблюдаются психологические последствия коллективных травм, пережитых их родителями, бабушками и дедушками в сталинскую эпоху, сталкиваются с особыми трудностями для аналитика, которые добавляются к трудностям классической аналитической работы.

Источник: Pavel Katchalov. Séquelles des traumatismes psychiques vécus par leurs ancêtres chez les Russes contemporains. Perspectives Psy, Vol. 56, n2, avril-juin 2017, p. 181-188

https://www.perspectives-psy.org/articles/ppsy/abs/2017/02/ppsy2017562p181/ppsy2017562p181.html

#психоанализ

#травма

#история

www.perspectives-psy.org

Séquelles des traumatismes psychiques vécus par leurs ancêtres chez les Russes contemporains | Perspectives Psy

Perspectives Psy est une des revues de psychiatrie phares de la communauté psychiatrique francophone

👍84

Й. Брейер, на тот момент, в лечении Анны О. активно использовал гипнотическое внушение (с переменным успехом).

Однако через некоторое время он обнаружил, что если просто дать возможность Анне О. говорить о том, что приходит ей в голову, то это способствовало облегчению ее симптоматики.

Она сама интуитивно нашла способ, посредством которого происходило снижение ее внутреннего напряжения – ей важно было выговориться до конца, в присутствии другого человека.

Ещё один важный момент – она просила врача слушать ее, не перебивая.

Эрнест Джонс в «Жизни и творениях Зигмунда Фрейда» пишет об этом так:

«Однажды она рассказала детали зарождения своего симптома и, к великому изумлению Брейера, после того разговора симптом полностью исчез. Постигнув ценность такой процедуры, пациентка продолжала рассказывать об этом симптоме одному за другим, называя эту процедуру «лечением разговором» или «прочисткой труб».

Это был пролог к развитию психоанализа.

Психоанализ это исповедь без отпущения грехов.

© Автономов Денис, 2025

Написано по мотивам:

Джонс Эрнест. Жизнь и творения Зигмунда Фрейда. Издательство: Наука, 1997 г.

Твердый переплет, 448 стр.

Автономов Д.А. Негативная галлюцинация. История концепта, психопатология и возможное место в клинике // Неврологический вестник. - 2017. - Том 49, N 3. - с. 78-84: ил. - Библиогр.: с. 83-84. - ISSN 1027-4898

#история

#психоанализ

#психиатрия

Однако через некоторое время он обнаружил, что если просто дать возможность Анне О. говорить о том, что приходит ей в голову, то это способствовало облегчению ее симптоматики.

Она сама интуитивно нашла способ, посредством которого происходило снижение ее внутреннего напряжения – ей важно было выговориться до конца, в присутствии другого человека.

Ещё один важный момент – она просила врача слушать ее, не перебивая.

Эрнест Джонс в «Жизни и творениях Зигмунда Фрейда» пишет об этом так:

«Однажды она рассказала детали зарождения своего симптома и, к великому изумлению Брейера, после того разговора симптом полностью исчез. Постигнув ценность такой процедуры, пациентка продолжала рассказывать об этом симптоме одному за другим, называя эту процедуру «лечением разговором» или «прочисткой труб».

Это был пролог к развитию психоанализа.

Психоанализ это исповедь без отпущения грехов.

© Автономов Денис, 2025

Написано по мотивам:

Джонс Эрнест. Жизнь и творения Зигмунда Фрейда. Издательство: Наука, 1997 г.

Твердый переплет, 448 стр.

Автономов Д.А. Негативная галлюцинация. История концепта, психопатология и возможное место в клинике // Неврологический вестник. - 2017. - Том 49, N 3. - с. 78-84: ил. - Библиогр.: с. 83-84. - ISSN 1027-4898

#история

#психоанализ

#психиатрия

👍103

Кровать, на которой лежал человек, древние греки называли «клин» – от этого затем произошло слово «клиника», а служителя – «терапефтес» – от чего произошло «терапевт».

#история

#история

👍157

К вопросу относительно предшественников идей когнитивистов (в частности, идей А. Бека и идей относительно позитивных когнитивных искажений).

Цитата: «И это последнее, может быть, наиболее трудно, ибо мы привыкли видеть определенные вещи; это большая жертва - не видеть то, что мы привыкли видеть.

Мы привыкли думать, что живем в более или менее комфортабельном мире.

Конечно, есть такие неприятности, как войны и революции, но в целом - это комфортабельный и с добрыми намерениями мир.

Наиболее трудно отделаться от этой идеи мира, имеющего хорошие намерения.

А затем мы должны понять, что мы вообще не видим вещей самих по себе.

Мы видим, как в аллегории Платона о пещере, только отражение вещей, так что то, что мы видим, потеряло всякую реальность.

Это наиболее интересно. Попытайтесь подумать об этом».

П.Д. Успенский. Четвертый путь.

#философия

#психология

#история

Цитата: «И это последнее, может быть, наиболее трудно, ибо мы привыкли видеть определенные вещи; это большая жертва - не видеть то, что мы привыкли видеть.

Мы привыкли думать, что живем в более или менее комфортабельном мире.

Конечно, есть такие неприятности, как войны и революции, но в целом - это комфортабельный и с добрыми намерениями мир.

Наиболее трудно отделаться от этой идеи мира, имеющего хорошие намерения.

А затем мы должны понять, что мы вообще не видим вещей самих по себе.

Мы видим, как в аллегории Платона о пещере, только отражение вещей, так что то, что мы видим, потеряло всякую реальность.

Мы должны осознать, как часто нами управляют и контролируют нас не сами вещи, но наши идеи о вещах, наши взгляды на вещи, наши представления о вещах. Это наиболее интересно. Попытайтесь подумать об этом».

П.Д. Успенский. Четвертый путь.

#философия

#психология

#история

👍95

Обратите внимание, очень любопытно, что в этом фрагменте З. Фрейд называет сеансы психоанализа с русским дворянином и помещиком Сергеем Константиновичем Панкеевым «воспитанием».

#история

#история

👍72

Кто придумал термин автоматические мысли?

Действительно, считается, что автором является отец основатель когнитивно-поведенческой терапии Аарон Бек (чуть раньше Бека, Альберт Эллис использовал понятие "суждения о себе" для описания схожих когнитивных процессов).

Однако вот, что говорил Георгий Иванович Гурджиев, примерно в 1915 -1916 годах (то есть примерно за 50 лет до этого).

Цитата по П.Д. Успенскому:

«Но Гурджиев не называл "автоматическими" действия, которыми управляет двигательный центр. Он употреблял название "автоматический" только для тех действий, которые человек выполняет незаметно для себя.

Если же эти действия выполняются таким образом, что человек их замечает, их нельзя назвать "автоматическими".

Он отводил автоматизму большое место, однако считал, что двигательные функции отличаются от автоматических; но важнее здесь то, что он находил автоматические действия во всех центрах.

Например, говорил об "автоматических мыслях", об "автоматических чувствах".

Когда я спросил его о рефлексах, он назвал их "инстинктивными действиями".

Насколько я смог заключить из последующего, среди внешних движений он считал инстинктивными действиями только рефлексы».

То есть, можно смело утверждать, что термин "автоматические мысли" впервые ввел в оборот Г. И. Гурджиев, в рамках его концепции устройства человеческой машины.

#философия

#психология

#история

#кпт

Действительно, считается, что автором является отец основатель когнитивно-поведенческой терапии Аарон Бек (чуть раньше Бека, Альберт Эллис использовал понятие "суждения о себе" для описания схожих когнитивных процессов).

Однако вот, что говорил Георгий Иванович Гурджиев, примерно в 1915 -1916 годах (то есть примерно за 50 лет до этого).

Цитата по П.Д. Успенскому:

«Но Гурджиев не называл "автоматическими" действия, которыми управляет двигательный центр. Он употреблял название "автоматический" только для тех действий, которые человек выполняет незаметно для себя.

Если же эти действия выполняются таким образом, что человек их замечает, их нельзя назвать "автоматическими".

Он отводил автоматизму большое место, однако считал, что двигательные функции отличаются от автоматических; но важнее здесь то, что он находил автоматические действия во всех центрах.

Например, говорил об "автоматических мыслях", об "автоматических чувствах".

Когда я спросил его о рефлексах, он назвал их "инстинктивными действиями".

Насколько я смог заключить из последующего, среди внешних движений он считал инстинктивными действиями только рефлексы».

То есть, можно смело утверждать, что термин "автоматические мысли" впервые ввел в оборот Г. И. Гурджиев, в рамках его концепции устройства человеческой машины.

#философия

#психология

#история

#кпт

👍62

Наша история очень и очень травматична, особенно история прошедшего века. Я думаю, мы все имеем дело с посттравматическим синдромом национального масштаба.

Одна из его составляющих – диссоциативное расщепление.

Это такая психологическая защита, избираемая психикой в непереносимых обстоятельствах, – отщепить страдание, капсулировать его, чтобы не чувствовать душевной боли, оставаться функциональным и за счет этого выжить...

Диссоциация сама по себе не есть плохо – это способ сохраниться, не сойти с ума, вполне функциональный механизм при условии, что он действует только на время.

Когда нужно собраться, выжить, спастись, «дойти до своих». И там уже дать волю слезам, гневу, страху – всему, что было «отморожено», засунуто в капсулу.

...Диссоциация из временной защитной меры становится частью культурной нормы, частью национального характера. Это огромная и очень болезненная тема, заслуживающая отдельного разговора.

Оно болит до сих пор, сказывается до сих пор, и не только ведь в той войне дело, много было всего еще и до, и после. Там такие объемы травматичного опыта, что заглянешь – и дна не видно. Но надо хотя бы пытаться.

Застарелая диссоциация даже в масштабах психики одного человека может иметь довольно плохие последствия, что уж говорить, если она становится частью коллективного бессознательного.

Не мы одни через это проходили. Свидетельства жертв холокоста стали собирать только в 70-х, до этого им тоже предписывалось молчать. Не под страхом тюрьмы, конечно, просто висело в воздухе.

Но спохватились, записали, собрали, еще застали в живых. Канадские «сироты Дюплесси» получили возможность говорить тоже лишь через десятилетия.

А сколько трагедий так и остались лишь скупыми строчками хроник, потому что голоса жертв и свидетелей не записал никто.

Есть сказочный сюжет у многих народов – про совершенное убийство, про то, как жертву закопали, всем солгали, но потом на холмике вырос тростник, из тростника пастушок срезал дудочку, и дудочка эта на весь свет рассказала, что случилось на самом деле.

Мне кажется, это самая точная метафора такого рода литературы, как «роман голосов».

Несмотря на то, что опыт страдания всеми силами пытаются похоронить, продолжают требовать заткнуться и забыть, «не порочить светлый образ», не «искажать картину», люди решаются – и говорят.

И каждый решившийся заговорить несёт послание другим: «Не молчи! Это твоя жизнь, твой опыт, твоя правда, никто не смеет ее закапывать и хоронить в тайне».

Текст Людмилы Петрановской (с сокращением).

#травма

#диссоциация

#история

Одна из его составляющих – диссоциативное расщепление.

Это такая психологическая защита, избираемая психикой в непереносимых обстоятельствах, – отщепить страдание, капсулировать его, чтобы не чувствовать душевной боли, оставаться функциональным и за счет этого выжить...

Диссоциация сама по себе не есть плохо – это способ сохраниться, не сойти с ума, вполне функциональный механизм при условии, что он действует только на время.

Когда нужно собраться, выжить, спастись, «дойти до своих». И там уже дать волю слезам, гневу, страху – всему, что было «отморожено», засунуто в капсулу.

...Диссоциация из временной защитной меры становится частью культурной нормы, частью национального характера. Это огромная и очень болезненная тема, заслуживающая отдельного разговора.

Оно болит до сих пор, сказывается до сих пор, и не только ведь в той войне дело, много было всего еще и до, и после. Там такие объемы травматичного опыта, что заглянешь – и дна не видно. Но надо хотя бы пытаться.

Застарелая диссоциация даже в масштабах психики одного человека может иметь довольно плохие последствия, что уж говорить, если она становится частью коллективного бессознательного.

Не мы одни через это проходили. Свидетельства жертв холокоста стали собирать только в 70-х, до этого им тоже предписывалось молчать. Не под страхом тюрьмы, конечно, просто висело в воздухе.

Но спохватились, записали, собрали, еще застали в живых. Канадские «сироты Дюплесси» получили возможность говорить тоже лишь через десятилетия.

А сколько трагедий так и остались лишь скупыми строчками хроник, потому что голоса жертв и свидетелей не записал никто.

Есть сказочный сюжет у многих народов – про совершенное убийство, про то, как жертву закопали, всем солгали, но потом на холмике вырос тростник, из тростника пастушок срезал дудочку, и дудочка эта на весь свет рассказала, что случилось на самом деле.

Мне кажется, это самая точная метафора такого рода литературы, как «роман голосов».

Несмотря на то, что опыт страдания всеми силами пытаются похоронить, продолжают требовать заткнуться и забыть, «не порочить светлый образ», не «искажать картину», люди решаются – и говорят.

И каждый решившийся заговорить несёт послание другим: «Не молчи! Это твоя жизнь, твой опыт, твоя правда, никто не смеет ее закапывать и хоронить в тайне».

Текст Людмилы Петрановской (с сокращением).

#травма

#диссоциация

#история

👍251

Рубрика этот день в истории. Сегодня 13 апреля в 1901 году в Париже родился Жак Лакан психиатр, психоаналитик и философ.

Несколько цитат:

Я не пессимист. Ничего не случится. По той простой причине, что человек - ничтожество, он даже не способен уничтожить себя.

Весь прогресс психологии собственного "Я" может быть резюмирован следующим образом: собственное "Я" структурировано точно так же, как симптом. Внутри субъекта оно представляет собой всего-навсего привилегированный симптом.

Устойчивость религии основана на том факте, что смысл всегда религиозен.

Космонавтов не бывает потому, что не существует космоса.

[психо] Анализ – это правильно организованный бред.

Любовь всегда взаимна.

Если бога нет, то все запрещено.

#история_психиатрии

#психоанализ

Несколько цитат:

Я не пессимист. Ничего не случится. По той простой причине, что человек - ничтожество, он даже не способен уничтожить себя.

Весь прогресс психологии собственного "Я" может быть резюмирован следующим образом: собственное "Я" структурировано точно так же, как симптом. Внутри субъекта оно представляет собой всего-навсего привилегированный симптом.

Устойчивость религии основана на том факте, что смысл всегда религиозен.

Космонавтов не бывает потому, что не существует космоса.

[психо] Анализ – это правильно организованный бред.

Любовь всегда взаимна.

Если бога нет, то все запрещено.

#история_психиатрии

#психоанализ

👍104

Что любопытно, согласно записям, которые предписываются древнеегипетскому историку и жрецу бога Ра – Манефону (жившего в конце IV — первой половине III века до нашей эры), события описанные в книге Исход серьезно искажены.

Во-первых, люди вышедшие из Египта были не семиты, а египтяне.

Во-вторых, их никто насильно не удерживал в Египте (который в то время был «доброй землёй», плодородной и полной живности), а напротив, их изгнали (так как не хотели их видеть и терпеть их общество).

И разумеется, их никто не преследовал (то, что в книге Исход описывается как «войско Фараона» было на самом деле командой изгнания, что-то вроде «заградотряда»).

Трудно себе представить, что в то время, были желающие покинуть самую настоящую цивилизацию, богатую и плодородную землю (житницу мира), оставить свои дома и уйти в нильские каменоломни или в безводную пустыню.

В-третьих, более того, изгнали этих египтян из Египта, не просто так, а по причине того, что они были поголовно больны проказой (имели какие-то подозрительные дефекты на коже – про уровень диагностики в то время, наверное не стоит говорить).

Как утверждала M. Nussbaum отвращение широко использовалось на протяжении всей истории – «...Как мощное оружие... по исключению определенных групп и лиц». (Nussbaum, 2004).

Маловероятно, что когда-нибудь мы действительно узнаем, что на самом деле происходило в те далёкие годы, но тем не менее подобные некрасивые версии событий, возможно, объясняют не состыковки чуть лучше, чем «официальные версии».

Люди с ОКР используют не только стратегии очищения (которое предполагает, что контакт с грязью уже состоялся), но и стратегии профилактики и удаления, причем заблаговременного устраняя все потенциальные источники заражения.

Ритуалы направлены на профилактику и обезвреживание угрозы, зачастую более агрессивны и атакующие чем ритуалы очищения (которые носят более умиротворительный характер).

В этом смысле, показательным является пятый эпизод третьего сезона научно-фантастического сериала «Чёрное зеркало», который называется «Люди против огня» (англ. Men Against Fire).

Согласно сюжету, военные в этой постапокалиптической реальности, занимается уничтожением мутировавших людей, которых они называют «тараканами» (что вызывает чувство отвращения).

Каждый солдат имеет электронный имплантат, который притупляет и изменяет его естественные ощущения.

Однажды во время заварухи у главного героя этот имплант выходит из строя и его чувство обоняния, ранее подавленное имплантатом, неожиданно возвращается. Он начинает понимать и видеть, что «тараканы» – это на самом деле обычные люди.

Имплант так меняет восприятие, из-за чего военным кажется, что простые люди это омерзительные монстры.

Имплант меняет их слух, чтобы солдаты слышали не мольбы о пощаде, а угрожающие крики, он приглушает обоняние, чтобы картели не чувствовали запаха крови.

Дегуманизации врагов, наделение их качеством отвратительных созданий, позволяет военным осуществить акты жестокого убийства с чистой совестью, замаскированной под акты очищения от скверны.

© Автономов Денис, 2025

Написано по мотивам:

Фрейд, Зигмунд. Человек по имени Моисей. Litres, 2021.

Tolin, David F., Patrick Worhunsky, and Nicholas Maltby. "Sympathetic magic in contamination-related OCD." Journal of behavior therapy and experimental psychiatry 35.2 (2004): 193-205.

Olatunji, B.O., Lohr, J.M., Sawchuk, C.N., & Tolin, D.F. (2007). Multimodal assessment of disgust in contamination-related obsessive-compulsive disorder. Behaviour research and therapy, 45(2), 263-276.

#психология

#окр

#история

#религия

#психотерапия

#магия

#отвращение

Во-первых, люди вышедшие из Египта были не семиты, а египтяне.

Во-вторых, их никто насильно не удерживал в Египте (который в то время был «доброй землёй», плодородной и полной живности), а напротив, их изгнали (так как не хотели их видеть и терпеть их общество).

И разумеется, их никто не преследовал (то, что в книге Исход описывается как «войско Фараона» было на самом деле командой изгнания, что-то вроде «заградотряда»).

Трудно себе представить, что в то время, были желающие покинуть самую настоящую цивилизацию, богатую и плодородную землю (житницу мира), оставить свои дома и уйти в нильские каменоломни или в безводную пустыню.

В-третьих, более того, изгнали этих египтян из Египта, не просто так, а по причине того, что они были поголовно больны проказой (имели какие-то подозрительные дефекты на коже – про уровень диагностики в то время, наверное не стоит говорить).

Как утверждала M. Nussbaum отвращение широко использовалось на протяжении всей истории – «...Как мощное оружие... по исключению определенных групп и лиц». (Nussbaum, 2004).

Маловероятно, что когда-нибудь мы действительно узнаем, что на самом деле происходило в те далёкие годы, но тем не менее подобные некрасивые версии событий, возможно, объясняют не состыковки чуть лучше, чем «официальные версии».

Люди с ОКР используют не только стратегии очищения (которое предполагает, что контакт с грязью уже состоялся), но и стратегии профилактики и удаления, причем заблаговременного устраняя все потенциальные источники заражения.

Ритуалы направлены на профилактику и обезвреживание угрозы, зачастую более агрессивны и атакующие чем ритуалы очищения (которые носят более умиротворительный характер).

В этом смысле, показательным является пятый эпизод третьего сезона научно-фантастического сериала «Чёрное зеркало», который называется «Люди против огня» (англ. Men Against Fire).

Согласно сюжету, военные в этой постапокалиптической реальности, занимается уничтожением мутировавших людей, которых они называют «тараканами» (что вызывает чувство отвращения).

Каждый солдат имеет электронный имплантат, который притупляет и изменяет его естественные ощущения.

Однажды во время заварухи у главного героя этот имплант выходит из строя и его чувство обоняния, ранее подавленное имплантатом, неожиданно возвращается. Он начинает понимать и видеть, что «тараканы» – это на самом деле обычные люди.

Имплант так меняет восприятие, из-за чего военным кажется, что простые люди это омерзительные монстры.

Имплант меняет их слух, чтобы солдаты слышали не мольбы о пощаде, а угрожающие крики, он приглушает обоняние, чтобы картели не чувствовали запаха крови.

Дегуманизации врагов, наделение их качеством отвратительных созданий, позволяет военным осуществить акты жестокого убийства с чистой совестью, замаскированной под акты очищения от скверны.

© Автономов Денис, 2025

Написано по мотивам:

Фрейд, Зигмунд. Человек по имени Моисей. Litres, 2021.

Tolin, David F., Patrick Worhunsky, and Nicholas Maltby. "Sympathetic magic in contamination-related OCD." Journal of behavior therapy and experimental psychiatry 35.2 (2004): 193-205.

Olatunji, B.O., Lohr, J.M., Sawchuk, C.N., & Tolin, D.F. (2007). Multimodal assessment of disgust in contamination-related obsessive-compulsive disorder. Behaviour research and therapy, 45(2), 263-276.

#психология

#окр

#история

#религия

#психотерапия

#магия

#отвращение

👍119

На досуге перечитал почти все доступные книги (на русском языке), которые написал Георгий Иванович Гурджиев и Петр Демьянович Успенский.

Пожалуй, поделюсь парой выводов.

Вывод первый: У Георгия Ивановича Гурджиева, без сомнения, был диагноз БАР I (странно, что об этом никто не написал раньше).

Вывод второй: Георгий Иванович Гурджиев, в своих опытах над / и с своим ученикам, активно использовал вещества (в качестве примера, чудесная история описанная Петром Успенским на даче в Финляндии (см. «факты будут», глава 13 в книге ПДУ «В поисках чудесного») – тут явно без веществ не обошлось (есть даже идея каких)).

P.S. Выше изложенное, никак не умаляет величия и достоинства этих двух, во истину, «замечательных людей»©.

#история

#гурджиев

#успенский

#бар

Пожалуй, поделюсь парой выводов.

Вывод первый: У Георгия Ивановича Гурджиева, без сомнения, был диагноз БАР I (странно, что об этом никто не написал раньше).

Вывод второй: Георгий Иванович Гурджиев, в своих опытах над / и с своим ученикам, активно использовал вещества (в качестве примера, чудесная история описанная Петром Успенским на даче в Финляндии (см. «факты будут», глава 13 в книге ПДУ «В поисках чудесного») – тут явно без веществ не обошлось (есть даже идея каких)).

P.S. Выше изложенное, никак не умаляет величия и достоинства этих двух, во истину, «замечательных людей»©.

#история

#гурджиев

#успенский

#бар

👍108

Рубрика этот день в истории. 5 мая 1813 года в Копенгагене родился Серен Кьеркегор - датский философ, протестантский теолог и писатель.

Несколько цитат:

Лучшим доказательством ничтожества жизни являются примеры, приводимые в доказательство ее величия.

Если бы человек был зверем или ангелом, он бы не мог испытывать тревогу. Но, являясь синтезом того и другого, он способен ощущать тревогу, и чем полнее его тревога, тем более велик этот человек. Это утверждение было бы неверным, если бы, как принято думать, тревога относилась к чему-то внешнему, к тому, что лежит за пределами человека; но в действительности человек сам создает тревогу.

В прежние времена говаривали: «Жаль, что в мире никогда ничего не происходит по пасторским проповедям». Но, может быть, придет еще время — пожалуй, благодаря философии, — когда можно будет сказать: «К счастью, в мире никогда ничего не происходит по пасторским проповедям», ибо в жизни есть хоть какой-то смысл, а в его проповедях — совсем никакого".

#философия

#история

Несколько цитат:

Лучшим доказательством ничтожества жизни являются примеры, приводимые в доказательство ее величия.

Если бы человек был зверем или ангелом, он бы не мог испытывать тревогу. Но, являясь синтезом того и другого, он способен ощущать тревогу, и чем полнее его тревога, тем более велик этот человек. Это утверждение было бы неверным, если бы, как принято думать, тревога относилась к чему-то внешнему, к тому, что лежит за пределами человека; но в действительности человек сам создает тревогу.

В прежние времена говаривали: «Жаль, что в мире никогда ничего не происходит по пасторским проповедям». Но, может быть, придет еще время — пожалуй, благодаря философии, — когда можно будет сказать: «К счастью, в мире никогда ничего не происходит по пасторским проповедям», ибо в жизни есть хоть какой-то смысл, а в его проповедях — совсем никакого".

#философия

#история

👍103

Рубрика этот день в истории.

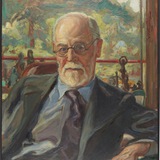

6 мая 1856 года, моравском городке Фрайберге в Австро-Венгрии (ныне город Пршибор, Чехия) родился невролог, основоположник психоанализа, профессор Зигмунд Фрейд.

Человек, который не просто оказал влияние на психологию, психотерапию, медицину, социологию, антропологию, философию, педагогику, литературу и искусство XX века, но на самосознание людей, сформировав новую картину мира.

Один из самых цитируемых учёных всех времён и народов.

#история

#фрейд

6 мая 1856 года, моравском городке Фрайберге в Австро-Венгрии (ныне город Пршибор, Чехия) родился невролог, основоположник психоанализа, профессор Зигмунд Фрейд.

Человек, который не просто оказал влияние на психологию, психотерапию, медицину, социологию, антропологию, философию, педагогику, литературу и искусство XX века, но на самосознание людей, сформировав новую картину мира.

Один из самых цитируемых учёных всех времён и народов.

#история

#фрейд

👍176

Осенью 1868 года британский врач сэр Уильям Галл представил первое современное описание тяжелого расстройства пищевого поведения (РПП).

Шесть лет спустя он предложил для этого расстройства название «Нервная анорексия» (дабы отличить его от истерии) и предоставил три подробных описания случаев с иллюстрациями (гравюрами), выполненными на основе фотографий, которые он сделал лично (Gull, 1874).

#рпп

#анорексия

#история_психиатрии

Шесть лет спустя он предложил для этого расстройства название «Нервная анорексия» (дабы отличить его от истерии) и предоставил три подробных описания случаев с иллюстрациями (гравюрами), выполненными на основе фотографий, которые он сделал лично (Gull, 1874).

#рпп

#анорексия

#история_психиатрии

👍96

Для иллюстрации этого тезиса, что ПРЛ – это отвергнутая, изгнанная истерия, мною был предпринят поиск по ключевым словам «hysteria» среди названий, ключевых слов и рефератов в крупнейшей научной англоязычной библиотеке медицинских и биологических публикаций PubMed.

В результате поиска было обнаружено 5156 статей.

Поиск проводился 14.05.2025 г. без даты ограничения. Временной интервал размещения этих публикаций располагался в промежутке между 1799 (!) и 2025 годами.

Максимальное число публикаций, их пик был зарегистрирован в 1973 году, а затем происходит устойчивое снижение числа статей на тему «Hysteria».

Повторим поиск в той же базе, с теми же параметрами, но используя в качестве ключевого слова: «borderline personality disorder», так же, без даты ограничения.

В результате поиска в базе PubMed было обнаружено уже 12 376 статей. Первая публикация датируется 1947 годом.

Максимальное число публикаций было зарегистрировано в 2021 году.

Можно констатировать, что наблюдается устойчивый рост (в сотни раз) числа статей на тему «borderline personality disorder» (но нужно и учитывать эффект низкой базы).

Перефразируя слова Иоанна Крестителя («Ему должно расти, а мне умаляться». Ев. от Иоанна 3:30), скажем так, по мере уменьшения «истерии» растёт число случаев «пограничного расстройства».

Разумеется, мой поиск в базе медицинских публикаций PubMed, ничего не доказывает и используется исключительно для иллюстрации выше приведенного мной тезиса.

Отмена слова и избавление от «плохой, сексистской истерии» привело не к ее исчезновению, а к трансформации в то, что сегодня мы понимаем как borderline personality disorder (ПРЛ).

Истерия, как ещё заметил учитель З. Фрейда, Ж. Шарко – это «великая притворщица» или «великая симулянтка».

Ты пытаешься изгнать ее, выпроводить через дверь, а она залезает через окно.

Так уж совпало, что чем меньше истерии – тем больше ПРЛ.

© Автономов Денис, 2025

Источники: Автономов Д. А. Проблема тревоги, аддикции и "новых" симптомов у современных пациентов с позиции психоанализа //Наркология. – 2011. – Т. 10. – №. 8. – С. 82-87.

Грин Андре. Истерия и пограничные состояния. Хиазм – новые перспективы. / Уроки французского психоанализа: Десять лет франко-русских клинических коллоквиумов по психоанализу. / Пер. с франц. – М.: Когнито-Центр, 2007. – 560 с.

Мотов В.В. Фундаментальные вопросы американской судебной психиатрии и психиатрии и права. – М: ФОЛИУМ, 2008. – 252 с.

#истерия

#прл

#пограничное_расстройство_личности

#история

#психиатрия

В результате поиска было обнаружено 5156 статей.

Поиск проводился 14.05.2025 г. без даты ограничения. Временной интервал размещения этих публикаций располагался в промежутке между 1799 (!) и 2025 годами.

Максимальное число публикаций, их пик был зарегистрирован в 1973 году, а затем происходит устойчивое снижение числа статей на тему «Hysteria».

Повторим поиск в той же базе, с теми же параметрами, но используя в качестве ключевого слова: «borderline personality disorder», так же, без даты ограничения.

В результате поиска в базе PubMed было обнаружено уже 12 376 статей. Первая публикация датируется 1947 годом.

Максимальное число публикаций было зарегистрировано в 2021 году.

Можно констатировать, что наблюдается устойчивый рост (в сотни раз) числа статей на тему «borderline personality disorder» (но нужно и учитывать эффект низкой базы).

Перефразируя слова Иоанна Крестителя («Ему должно расти, а мне умаляться». Ев. от Иоанна 3:30), скажем так, по мере уменьшения «истерии» растёт число случаев «пограничного расстройства».

Разумеется, мой поиск в базе медицинских публикаций PubMed, ничего не доказывает и используется исключительно для иллюстрации выше приведенного мной тезиса.

Отмена слова и избавление от «плохой, сексистской истерии» привело не к ее исчезновению, а к трансформации в то, что сегодня мы понимаем как borderline personality disorder (ПРЛ).

Истерия, как ещё заметил учитель З. Фрейда, Ж. Шарко – это «великая притворщица» или «великая симулянтка».

Ты пытаешься изгнать ее, выпроводить через дверь, а она залезает через окно.

Так уж совпало, что чем меньше истерии – тем больше ПРЛ.

© Автономов Денис, 2025

Источники: Автономов Д. А. Проблема тревоги, аддикции и "новых" симптомов у современных пациентов с позиции психоанализа //Наркология. – 2011. – Т. 10. – №. 8. – С. 82-87.

Грин Андре. Истерия и пограничные состояния. Хиазм – новые перспективы. / Уроки французского психоанализа: Десять лет франко-русских клинических коллоквиумов по психоанализу. / Пер. с франц. – М.: Когнито-Центр, 2007. – 560 с.

Мотов В.В. Фундаментальные вопросы американской судебной психиатрии и психиатрии и права. – М: ФОЛИУМ, 2008. – 252 с.

#истерия

#прл

#пограничное_расстройство_личности

#история

#психиатрия

👍86

Четвертая и последняя – это группа "так называемых хороших истеричек", обычно характеризуемая картиной симптомов, которая может быть описана как грубо истерическая [обратите внимание, далее идет описание лиц с пограничным расстройством личности (ПРЛ), которые имитируют "истерию" - примечание мое].

В то время как их симптомы могут представлять "генитальный" фасад, в терапии они оказываются неспособными осознавать и переносить подлинно триангулярную ситуацию.

Все подобные пациентки в переносе с излишней готовностью выражают интенсивные сексуализированные фантазии. При этом они склонны смотреть на такие фантазии как на область потенциально реалистичного удовлетворения.

Они изначально неспособны к различению внешней и внутренней реальности, что является необходимым условием для установления терапевтического альянса и развития подлежащего анализу невроза переноса.

"Так называемые хорошие истерички", по моему мнению, не удовлетворяют критериям традиционного психоанализа. Их основная патология связана со значительной неудачей в развитии базовых функций Эго.

Однако на начальном этапе их бывает нелегко отличить от более подходящих для анализа женщин, которые обратились к аналитику в состоянии регрессии.

Первичные интервью часто не выявляют существующие отличия, поэтому может потребоваться более тщательная клиническая оценка.

Наиболее анализабельные пациентки, как правило, восстанавливаются довольно быстро. "Так называемые хорошие истерички", напротив, имеют склонность быстро развивать интенсивный сексуализированный перенос даже в ситуации интервью лицом к лицу.

Эти женщины могут впервые оказаться в поле зрения аналитика практически в любом возрасте. Часто они уже побывали у нескольких терапевтов и/или аналитиков, с неудовлетворительным результатом.

В отличие от пациенток из других групп, в их прошлой или настоящей жизни мало областей, где их интересы были бы свободны от конфликта, а Эго-функции действовали бы автономно. Они редко представляют жизненную историю, в которой был бы настоящий латентный период с присущими этому возрасту достижениями или отношениями со сверстниками.

Их обсессивные защиты, если и присутствуют, не направлены против их Эго-синтонных импульсов.

Подобно обсессивным защитам пограничных пациентов и психотиков, они призваны подкреплять их собственное восприятие и контролировать некоторые аспекты внешней реальности.

В истории их развития во многих случаях можно обнаружить одно или несколько из ниже перечисленных обстоятельств:

- Отсутствие или длительная разлука с одним или обоими родителями в течение первых четырех лет жизни;

- Серьезная патология у одного или обоих родителей, часто бывшая причиной несчастливого или распавшегося брака;

- Серьезная и/или продолжительная соматическая болезнь в детстве;

- Отсутствие значимых, продолжительных отношений с объектами обоих полов.

Ни одно из перечисленных выше наблюдений не достаточно само по себе, чтобы поставить диагноз "так называемая хорошая истерия".

Однако комбинация двух или более из них в сочетании с готовностью к регрессии в переносе уже могут служить "красным светофором" или сигналом предупреждения.

Э.Р. Зетцель. Так называемая "хорошая истеричка".

#психоанализ

#прл

#пограничное_расстройство_личности

#истерия

#история_психиатрии

В то время как их симптомы могут представлять "генитальный" фасад, в терапии они оказываются неспособными осознавать и переносить подлинно триангулярную ситуацию.

Все подобные пациентки в переносе с излишней готовностью выражают интенсивные сексуализированные фантазии. При этом они склонны смотреть на такие фантазии как на область потенциально реалистичного удовлетворения.

Они изначально неспособны к различению внешней и внутренней реальности, что является необходимым условием для установления терапевтического альянса и развития подлежащего анализу невроза переноса.

"Так называемые хорошие истерички", по моему мнению, не удовлетворяют критериям традиционного психоанализа. Их основная патология связана со значительной неудачей в развитии базовых функций Эго.

Однако на начальном этапе их бывает нелегко отличить от более подходящих для анализа женщин, которые обратились к аналитику в состоянии регрессии.

Первичные интервью часто не выявляют существующие отличия, поэтому может потребоваться более тщательная клиническая оценка.

Наиболее анализабельные пациентки, как правило, восстанавливаются довольно быстро. "Так называемые хорошие истерички", напротив, имеют склонность быстро развивать интенсивный сексуализированный перенос даже в ситуации интервью лицом к лицу.

Эти женщины могут впервые оказаться в поле зрения аналитика практически в любом возрасте. Часто они уже побывали у нескольких терапевтов и/или аналитиков, с неудовлетворительным результатом.

В отличие от пациенток из других групп, в их прошлой или настоящей жизни мало областей, где их интересы были бы свободны от конфликта, а Эго-функции действовали бы автономно. Они редко представляют жизненную историю, в которой был бы настоящий латентный период с присущими этому возрасту достижениями или отношениями со сверстниками.

Их обсессивные защиты, если и присутствуют, не направлены против их Эго-синтонных импульсов.

Подобно обсессивным защитам пограничных пациентов и психотиков, они призваны подкреплять их собственное восприятие и контролировать некоторые аспекты внешней реальности.

В истории их развития во многих случаях можно обнаружить одно или несколько из ниже перечисленных обстоятельств:

- Отсутствие или длительная разлука с одним или обоими родителями в течение первых четырех лет жизни;

- Серьезная патология у одного или обоих родителей, часто бывшая причиной несчастливого или распавшегося брака;

- Серьезная и/или продолжительная соматическая болезнь в детстве;

- Отсутствие значимых, продолжительных отношений с объектами обоих полов.

Ни одно из перечисленных выше наблюдений не достаточно само по себе, чтобы поставить диагноз "так называемая хорошая истерия".

Однако комбинация двух или более из них в сочетании с готовностью к регрессии в переносе уже могут служить "красным светофором" или сигналом предупреждения.

Э.Р. Зетцель. Так называемая "хорошая истеричка".

#психоанализ

#прл

#пограничное_расстройство_личности

#истерия

#история_психиатрии

👍60

По мнению Дональда Карвета – «…манифестируемая симптоматология действительно сместилась в направлении субъективных состояний пустоты, отстраненности, болезненной социальной изоляции и одиночества, тревоги фрагментации, нарциссической обсессии и различных новых форм истерии (синдром хронической усталости, синдром фибромиалгии, множественная химическая чувствительность, экологические болезни, синдром войны в Персидском заливе, диссоциативное расстройство идентичности, синдром возвращающихся воспоминаний, синдром жертвы сатанинских ритуалов и похищения инопланетянами, обсессия «альтернативного здоровья» по поводу внутренних токсинов и паразитов и т.д.), некоторые из которых Шовалтер (Showalter, 1997) называет историями, а Д. Карвет (Carverth, 2000) считает вариантом того, что он называет истеро-параноидным синдромом».

Профессор Менделевич В.Д. в своей статье ««Новая истерия»: диссоциативные расстройства в психоневрологической практике» приходит к следующему выводу:

«Таким образом, анализ современных представлений о диссоциативных расстройствах демонстрирует расширение круга психопатологии, причисляемой к диссоциативным, появление «новой истерии» и существенного увеличения доли пациентов с подобной патологией. Причем такие пациенты оказываются, как правило, в поле зрения неврологов и лишь затем часть из них перенаправляется к психиатрам. Следует согласиться с мнением L.G. Ortega о том, что «истерия, вызывавшая недоумение в медицине, возвращается, разрезанная на части, в виде многочисленных расстройств», а также с тем, что «ранние терапевтические вмешательства [при «новых истерических

расстройствах»] диктуют необходимость совместной работы неврологов и психиатров».

То есть можно сделать вывод, что исчезла «старая истерия». Ее вакантное место заняла «новая истерия», которая проявляется не как паралич или анестезия, а как хроническая усталость, диссоциация, ощущение внутренней пустоты, ужас перед отвержением, нарушение идентичности и пр.

© Автономов Денис, 2025

Дополнительное чтение для тех кто интересуется:

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2235919/

Автономов Д. А. Проблема тревоги, аддикции и «новых» симптомов у современных пациентов с позиции психоанализа //Журнал практической психологии и психоанализа. – 2013. – №. 2. – С. 82-87.

Менделевич В.Д. «Новая истерия»: диссоциативные расстройства в психоневрологической практике. Психиатрия и психофармакотерапия. 2024; 4: 35–38.

#истерия

#прл

#пограничное_расстройство_личности

#история

#психиатрия

Профессор Менделевич В.Д. в своей статье ««Новая истерия»: диссоциативные расстройства в психоневрологической практике» приходит к следующему выводу:

«Таким образом, анализ современных представлений о диссоциативных расстройствах демонстрирует расширение круга психопатологии, причисляемой к диссоциативным, появление «новой истерии» и существенного увеличения доли пациентов с подобной патологией. Причем такие пациенты оказываются, как правило, в поле зрения неврологов и лишь затем часть из них перенаправляется к психиатрам. Следует согласиться с мнением L.G. Ortega о том, что «истерия, вызывавшая недоумение в медицине, возвращается, разрезанная на части, в виде многочисленных расстройств», а также с тем, что «ранние терапевтические вмешательства [при «новых истерических

расстройствах»] диктуют необходимость совместной работы неврологов и психиатров».

То есть можно сделать вывод, что исчезла «старая истерия». Ее вакантное место заняла «новая истерия», которая проявляется не как паралич или анестезия, а как хроническая усталость, диссоциация, ощущение внутренней пустоты, ужас перед отвержением, нарушение идентичности и пр.

© Автономов Денис, 2025

Дополнительное чтение для тех кто интересуется:

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2235919/

Автономов Д. А. Проблема тревоги, аддикции и «новых» симптомов у современных пациентов с позиции психоанализа //Журнал практической психологии и психоанализа. – 2013. – №. 2. – С. 82-87.

Менделевич В.Д. «Новая истерия»: диссоциативные расстройства в психоневрологической практике. Психиатрия и психофармакотерапия. 2024; 4: 35–38.

#истерия

#прл

#пограничное_расстройство_личности

#история

#психиатрия

PubMed Central (PMC)

The ‘disappearance’ of hysteria: historical mystery or illusion?

👍70

Про Ницше и Достоевского

...Не далее, как давеча, я встречаю вот такую цитату: «Фридрих Ницше писал, что Федор Достоевский был единственным автором-психологом, у которого он мог чему-то научиться».

Это очередная выдернутая цитата. Действительно Ницше писал, что Достоевский и Стендаль – это точные совпадения с его мыслями и тем духом эпохи декаданса, как он его понимает.

При этом Ницше интересовали психологические описания Достоевского определённого рода типажей, с которым сам он не был не только знаком, но и не горел желанием познакомиться.

В этом смысле книги Достоевского были для Ницше важны и интересны, как подтверждение его мыслей и оценок, как ценный материал, с другой стороны, практически, с самого дна.

Философские, религиозные и политические взгляды Достоевского Ницше были совершенно чужды, а его рефлексия омерзительна!

В письме к Тэну встречается саркастическое высказывание о «духе Достоевского» у современных французских писателей, но яснее всего это можно прочесть в переписке Ницше с Брандесом.

Вот что пишет последний:

«Удивительно, как замечания о Достоевском в Вашем письме и Вашей книге совпадают с моими впечатлениями от него. Я упоминаю о Вас также в моей работе о России, где я пишу и о Достоевском. Он великий художник, но отвратительный тип, совершенно христианский в своей эмоциональной жизни и при том совершенно sadique. Вся его мораль – это именно то, что Вы окрестили рабской моралью».

Интересно, что в письме Ницше, на которое отвечает Брандес, о Достоевском сказано совсем мало: «Достоевского я отношу к числу тех вещей, которые явились в моей жизни величайшим облегчением».

Казалось бы, Ницше здесь отзывается о Достоевском весьма положительно, почему же Брандес отвечает в таком тоне?

Дело в том, что Ницше никогда не высказывался прямо, ему это не было свойственно. Однако, близкие друзья, которые понимали его с полуслова, понимали его настроение, или дух, как угодно, высказывали мысли Ницше совершенно чётко, что и звучало иногда очень резко.

В ответном письме Ницше подтверждает это мнение Брандеса: «С Вашими словами о Достоевском я безоговорочно согласен; с другой стороны, я высоко ставлю его как ценнейший психологический материал, какой я только знаю, - я неожиданным образом благодарен ему, как бы ни был он противен моим глубочайшим инстинктам».

Текст со страницы Сергея Назарова

#ницше

#достоевский

#история

#отвращение

...Не далее, как давеча, я встречаю вот такую цитату: «Фридрих Ницше писал, что Федор Достоевский был единственным автором-психологом, у которого он мог чему-то научиться».

Это очередная выдернутая цитата. Действительно Ницше писал, что Достоевский и Стендаль – это точные совпадения с его мыслями и тем духом эпохи декаданса, как он его понимает.

При этом Ницше интересовали психологические описания Достоевского определённого рода типажей, с которым сам он не был не только знаком, но и не горел желанием познакомиться.

В этом смысле книги Достоевского были для Ницше важны и интересны, как подтверждение его мыслей и оценок, как ценный материал, с другой стороны, практически, с самого дна.

Философские, религиозные и политические взгляды Достоевского Ницше были совершенно чужды, а его рефлексия омерзительна!

В письме к Тэну встречается саркастическое высказывание о «духе Достоевского» у современных французских писателей, но яснее всего это можно прочесть в переписке Ницше с Брандесом.

Вот что пишет последний:

«Удивительно, как замечания о Достоевском в Вашем письме и Вашей книге совпадают с моими впечатлениями от него. Я упоминаю о Вас также в моей работе о России, где я пишу и о Достоевском. Он великий художник, но отвратительный тип, совершенно христианский в своей эмоциональной жизни и при том совершенно sadique. Вся его мораль – это именно то, что Вы окрестили рабской моралью».

Интересно, что в письме Ницше, на которое отвечает Брандес, о Достоевском сказано совсем мало: «Достоевского я отношу к числу тех вещей, которые явились в моей жизни величайшим облегчением».

Казалось бы, Ницше здесь отзывается о Достоевском весьма положительно, почему же Брандес отвечает в таком тоне?

Дело в том, что Ницше никогда не высказывался прямо, ему это не было свойственно. Однако, близкие друзья, которые понимали его с полуслова, понимали его настроение, или дух, как угодно, высказывали мысли Ницше совершенно чётко, что и звучало иногда очень резко.

В ответном письме Ницше подтверждает это мнение Брандеса: «С Вашими словами о Достоевском я безоговорочно согласен; с другой стороны, я высоко ставлю его как ценнейший психологический материал, какой я только знаю, - я неожиданным образом благодарен ему, как бы ни был он противен моим глубочайшим инстинктам».

Текст со страницы Сергея Назарова

#ницше

#достоевский

#история

#отвращение

👍84

Почему Йозеф Брейер не смог продолжить терапию с Анной О., несмотря на то, что он на её лечение затратил так много времени и сил?

Причем, и это действительно важно, его усилия не были потрачены в пустую.

То что Брейер, безусловно, если и не достиг «исцеления» Анны О., то огромного прогресса, особенно, по сравнению с тем, что было в начале. Это улучшение было очевидно для всех, включая и родственников оплачивающих её терапию.

Вероятно, Й. Брейер действительно, сам испытывал тайные, запретные сексуальные чувства к Анне О. (которые он не мог, да и не хотел афишировать).

Эрнест Джонс, ссылаясь на свидетельство самого Фрейда пишет:

В этой истории Анна О. (бессознательно) повела себя как такой «провокативный психотерапевт», который решительным, на грани фола и этики, действием «взломала» защиты Йозефа Брейера.

Фантазии Анны О. (важно то, что многие из них не были «бессознательными», ибо она буквально наслаждалась от своих «грез на яву», как от просмотра телевизора) обрели явный поведенческий и межличностный компонент (кататься по полу, имитировать схватки, кричать, что рожает ребенка от своего врача).

Как отмечает Сидни Смит, действительно, большинство пациентов питают некую версию т.н. «золотой» фантазии, а именно,

Эту фантазию пациент направляет на своего психоаналитика, психотерапевта в лице которого, как ему / ей кажется, он и находит такового.

Но, что происходит на другой стороне?

Какие чувства, действительно, испытывают психотерапевты к своим пациентам?

Согласно новому (2022 г.) анонимному опросу проведённому среди профессиональных психотерапевтов обоих полов, 3% психотерапевтов действительно, вступали сексуальные отношения со своим нынешним и/или бывшим клиентом.

В другом опросе психотерапевтов (1998 г.) были проведены данные о том, что почти четверть респондентов сообщили, что лечили пациентов, которые имели [как они говорили] сексуальные отношения с их предыдущими терапевтами.

Примерно 7 из 10 терапевтов находили клиента сексуально привлекательным, четверть фантазировали о романтических отношениях, а почти каждый пятый обнимал клиента на прощание в конце сеанса (22%).

Начали дружить с клиентом во время терапии 3,7%, а 13,4% вступили с ним в дружеские отношения уже после окончания терапии.

Терапевты более старшего возраста чаще вели себя неформально и заводили дружбу с бывшими клиентами по сравнению с их молодыми коллегами.

© Автономов Денис, 2025

Написано по мотивам:

Джонс Эрнест. Жизнь и творения Зигмунда Фрейда. Издательство: Наука, 1997 г., 448 с.

Vesentini, L., Van Overmeire, R., Matthys, F. et al. Intimacy in Psychotherapy: An Exploratory Survey Among Therapists. Arch Sex Behav 51, 453–463 (2022). https://link.springer.com/article/10.1007/s10508-021-02190-7

Garrett, T., & Davis, J. D. (1998). The prevalence of sexual contact between British clinical psychologists and their patients. Clinical Psychology & Psychotherapy: An International Journal of Theory and Practice, 5(4), 253-263.

#история

#психоанализ

#психиатрия

#перенос

#контрперенос

Причем, и это действительно важно, его усилия не были потрачены в пустую.

То что Брейер, безусловно, если и не достиг «исцеления» Анны О., то огромного прогресса, особенно, по сравнению с тем, что было в начале. Это улучшение было очевидно для всех, включая и родственников оплачивающих её терапию.

Вероятно, Й. Брейер действительно, сам испытывал тайные, запретные сексуальные чувства к Анне О. (которые он не мог, да и не хотел афишировать).

Эрнест Джонс, ссылаясь на свидетельство самого Фрейда пишет:

«По всей видимости, Брейер развил у себя то, что в наши дни называется сильным встречным контрпереносом к этой пациентке. Он так увлекся ее случаем, что вскоре его жена начала ревновать его к этой больной».В этой истории Анна О. (бессознательно) повела себя как такой «провокативный психотерапевт», который решительным, на грани фола и этики, действием «взломала» защиты Йозефа Брейера.

Фантазии Анны О. (важно то, что многие из них не были «бессознательными», ибо она буквально наслаждалась от своих «грез на яву», как от просмотра телевизора) обрели явный поведенческий и межличностный компонент (кататься по полу, имитировать схватки, кричать, что рожает ребенка от своего врача).

Как отмечает Сидни Смит, действительно, большинство пациентов питают некую версию т.н. «золотой» фантазии, а именно,

«что где-то есть человек, который удовлетворит все их потребности в отношениях, освященных совершенством». Эту фантазию пациент направляет на своего психоаналитика, психотерапевта в лице которого, как ему / ей кажется, он и находит такового.

Но, что происходит на другой стороне?

Какие чувства, действительно, испытывают психотерапевты к своим пациентам?

Согласно новому (2022 г.) анонимному опросу проведённому среди профессиональных психотерапевтов обоих полов, 3% психотерапевтов действительно, вступали сексуальные отношения со своим нынешним и/или бывшим клиентом.

В другом опросе психотерапевтов (1998 г.) были проведены данные о том, что почти четверть респондентов сообщили, что лечили пациентов, которые имели [как они говорили] сексуальные отношения с их предыдущими терапевтами.

Примерно 7 из 10 терапевтов находили клиента сексуально привлекательным, четверть фантазировали о романтических отношениях, а почти каждый пятый обнимал клиента на прощание в конце сеанса (22%).

Начали дружить с клиентом во время терапии 3,7%, а 13,4% вступили с ним в дружеские отношения уже после окончания терапии.

Терапевты более старшего возраста чаще вели себя неформально и заводили дружбу с бывшими клиентами по сравнению с их молодыми коллегами.

© Автономов Денис, 2025

Написано по мотивам:

Джонс Эрнест. Жизнь и творения Зигмунда Фрейда. Издательство: Наука, 1997 г., 448 с.

Vesentini, L., Van Overmeire, R., Matthys, F. et al. Intimacy in Psychotherapy: An Exploratory Survey Among Therapists. Arch Sex Behav 51, 453–463 (2022). https://link.springer.com/article/10.1007/s10508-021-02190-7

Garrett, T., & Davis, J. D. (1998). The prevalence of sexual contact between British clinical psychologists and their patients. Clinical Psychology & Psychotherapy: An International Journal of Theory and Practice, 5(4), 253-263.

#история

#психоанализ

#психиатрия

#перенос

#контрперенос

SpringerLink

Intimacy in Psychotherapy: An Exploratory Survey Among Therapists

Archives of Sexual Behavior - A certain level of intimacy is necessary in psychotherapeutic relationships for them to be effective, but it can sometimes develop further into more intimate feelings...

👍80