Боль и страх — это эмоции, которые легче всего могут нас сломать. Они заставляют нас чувствовать себя маленькими и беспомощными перед лицом событий, которые нам не под силу.

Страх — это предвосхищающая реакция на потенциально опасную ситуацию, а боль — это состояние, которое охватывает нас, когда такая ситуация происходит. Мы называем эти эмоции «негативными», потому что они заставляют нас страдать, и часто стараемся уберечься от них сами и уберечь наших детей.

Чтобы защититься от натиска всех этих эмоций, наша психика использует автоматические защитные механизмы, более или менее развитые в зависимости от нашего воспитания и от интенсивности того, что мы чувствуем...

...Очень важный аспект гнева: он всегда направлен на кого-то. Гнев — это чувство, связанное с отношениями: в его основе лежит представление о том, что другой человек (или даже часть нас самих) несет ответственность за пережитую или возможную потерю.

Боль, наоборот, не имеет виноватых. Это чувство, которое проживается наедине с самим собой или, в крайнем случае, разделяется с другими. Мы не скорбим на кого-то; в лучшем случае из-за кого-то...

...Гнев подростков чаще всего становится более терпимой заменой беспомощности, инструментом жизненной силы, который позволяет им хоть как-то действовать, чтобы выбраться из ям, куда они постоянно попадают.

Источник: Лука Николи. Искусство быть рядом: как пережить взросление подростка. Путь к восстановлению родительской самооценки / Перевод с итальянского Оксаны Гончаровой — М.: Издательство Beta 2 Alpha, 2025. — 192 с.

#психоанализ

#эмоции

Страх — это предвосхищающая реакция на потенциально опасную ситуацию, а боль — это состояние, которое охватывает нас, когда такая ситуация происходит. Мы называем эти эмоции «негативными», потому что они заставляют нас страдать, и часто стараемся уберечься от них сами и уберечь наших детей.

Чтобы защититься от натиска всех этих эмоций, наша психика использует автоматические защитные механизмы, более или менее развитые в зависимости от нашего воспитания и от интенсивности того, что мы чувствуем...

...Очень важный аспект гнева: он всегда направлен на кого-то. Гнев — это чувство, связанное с отношениями: в его основе лежит представление о том, что другой человек (или даже часть нас самих) несет ответственность за пережитую или возможную потерю.

Боль, наоборот, не имеет виноватых. Это чувство, которое проживается наедине с самим собой или, в крайнем случае, разделяется с другими. Мы не скорбим на кого-то; в лучшем случае из-за кого-то...

...Гнев подростков чаще всего становится более терпимой заменой беспомощности, инструментом жизненной силы, который позволяет им хоть как-то действовать, чтобы выбраться из ям, куда они постоянно попадают.

Источник: Лука Николи. Искусство быть рядом: как пережить взросление подростка. Путь к восстановлению родительской самооценки / Перевод с итальянского Оксаны Гончаровой — М.: Издательство Beta 2 Alpha, 2025. — 192 с.

#психоанализ

#эмоции

👍99

У. Бион. «Воспоминания о будущем», том III

АЛИСА. ... Разве это единственный страх, с которым приходится бороться [психо] аналитику в ходе своей практики? Без сомнения, у вас есть другие примеры, о которых вы знаете, но нам не говорите.

П.А. Да, есть, и много. Есть более экстремальные виды опасности — вооруженный или склонный к смертоубийству пациент — но даже в том «безвредном» случае, который я привел, мальчик боялся, что психоаналитик расскажет его родителям или другим властным фигурам о его «личных» грехах, которые, как он боялся, будут разоблачены, подобно уголовному следователю, аналитиком. Обеспокоенный мальчик в один из своих самых тревожных моментов может сказать своим родителям, что он «ненавидит» аналитика и тем самым вызовет у них страх и недоверие к аналитику. Или он может обвинить аналитика в сексуальных домогательствах, или даже в сексуальном насилии над собой.

АЛИСА. Разве это так уж маловероятно, особенно в случае с известным аналитиком?

П.А. Нет такого понятия, как «известный аналитик»; аналитик — тот, кто на одном этапе моды знаменит, на другом печально известен; барьер между «известными» и «печально известными» столь же мал, как и вербальное «в». Так что это неважно — психоаналитик не может позволить себе не знать, что это является «встроенной» частью его профессии.

АЛИСА. Я думаю, вы немного параноик.

П.А. Что для вас «немного параноидально», или таковым не является, явно «параноидально» для меня. Будучи параноиком, психоаналитик должен «унюхать» эту опасность ...

#психоанализ

#бион

АЛИСА. ... Разве это единственный страх, с которым приходится бороться [психо] аналитику в ходе своей практики? Без сомнения, у вас есть другие примеры, о которых вы знаете, но нам не говорите.

П.А. Да, есть, и много. Есть более экстремальные виды опасности — вооруженный или склонный к смертоубийству пациент — но даже в том «безвредном» случае, который я привел, мальчик боялся, что психоаналитик расскажет его родителям или другим властным фигурам о его «личных» грехах, которые, как он боялся, будут разоблачены, подобно уголовному следователю, аналитиком. Обеспокоенный мальчик в один из своих самых тревожных моментов может сказать своим родителям, что он «ненавидит» аналитика и тем самым вызовет у них страх и недоверие к аналитику. Или он может обвинить аналитика в сексуальных домогательствах, или даже в сексуальном насилии над собой.

АЛИСА. Разве это так уж маловероятно, особенно в случае с известным аналитиком?

П.А. Нет такого понятия, как «известный аналитик»; аналитик — тот, кто на одном этапе моды знаменит, на другом печально известен; барьер между «известными» и «печально известными» столь же мал, как и вербальное «в». Так что это неважно — психоаналитик не может позволить себе не знать, что это является «встроенной» частью его профессии.

АЛИСА. Я думаю, вы немного параноик.

П.А. Что для вас «немного параноидально», или таковым не является, явно «параноидально» для меня. Будучи параноиком, психоаналитик должен «унюхать» эту опасность ...

#психоанализ

#бион

👍62

Еще раз о научности психоанализа, опыте и вероятности

Философ Jim Hopkins написал короткую статью – ответ критикам научности психоанализа. В ней он предлагает при оценке объяснительной силы психоаналитических гипотез опираться не на простую версию модели фальсификации Поппера (гипотеза либо подтверждается, либо опровергается), а на вероятностную: «условие, необходимое для того, чтобы гипотеза объясняла данные - вероятность данных с учетом гипотезы должна быть больше, чем вероятность данных с учетом отрицания гипотезы - влечет за собой то, что для дальнейших данных, которые предсказывает гипотеза, вероятность гипотезы с учетом данных (доверие к гипотезе после сбора дальнейших данных) будет больше, чем предыдущая вероятность».

«В таком случае, - пишет он, - гипотезы Фрейда должны считаться подтвержденными в той мере, в какой они обеспечивают наилучшее доступное объяснение данных, которые они охватывают и делают ожидаемыми».

https://www.academia.edu/4600503/Psychoanalysis_Philosophical_Issues

Написано непростым слогом, однако, смысл не так уж и сложен. Поппер предлагал довольно жесткую схему, в соответствии с которой научная гипотеза должна обладать четкими границами – где и как она подтверждается, а где и как опровергается.

На основе этого критерия и сам Поппер, и многие его последователи полагали психоанализ не наукой. Но также не наукой с его точки зрения была теория эволюции Дарвина.

А если присмотреться, как указывал Попперу Витгенштейн, то практически ни одно научное открытие не соответствовало такому идеальному критерию. Однако, если требование фальсификации смягчить, использую модель вероятности, дела и в науке вообще, и в психоанализе в частности выглядят гораздо реалистичней. Вероятность данных выше с определенной гипотезой, чем без нее… И что важно, здесь учитываются дальнейшие данные, которые увеличивают вероятность гипотезы… Именно так и происходит дело в науке.

Например, теория относительности долго не подтверждалась экспериментально; потом была подтверждена единственным экспериментом, который оказался сфальсифицированным; однако дальнейшее развитие физики делало базовые гипотезы Эйнштейна все более и более убедительными.

Аналогии с психоанализом здесь довольно легко найти. Прошло 100 лет с написания «Толкования сновидений», прежде чем Марк Солмс доказал неврологическими методами, что сновидения связаны с мотивационными системами мозга – то есть, с желаниями (https://bit.ly/3uKyN72).

Однако к счастью, психоаналитики больше опирались на клинические данные. Наблюдения над травматическими сновидениями (Фрейд), нарушениями функций сновидений (Бион), сновидческим мышлением (Мельтцер) предоставляли новые данные и модели, которые в чем-то видоизменяли базовые гипотезы Фрейда, а в чем-то увеличивали их объяснительную силу (без идеи бессознательного значения сновидения ни одна из этих моделей не может обойтись).

Есть еще один интересный момент авторского объяснения. Хопкинс использует теорему (формулу) Байеса для объяснения значения «условной вероятности» - вероятности того, что произойдет событие А, если произошло связанное с ним событие В. В статье в Википедии об этом пишут:

«Психологические эксперименты показали, что люди часто неверно оценивают реальную (математически верную) вероятность события, основываясь на некоем личном полученном опыте (апостериорная вероятность), поскольку игнорируют саму вероятность предположения (априорная вероятность). Поэтому правильный результат по формуле Байеса может сильно отличаться от интуитивно ожидаемого».

Простой пример: даже после 10 выпадений «решки» вероятность новой «решки» остается 50% (хотя многим людям кажется иначе). Для меня это любопытный пример спорности тезиса Биона о «научении из опыта».

Как и в теории Поппера, тут содержится наивный эмпирицизм. (Так, например, Этчегоен утверждает, что бессознательные фантазии – это гипотезы, по-попперовски фальсифицируемые опытом в психоанализе. Думаю, эта модель сильно упрощает ситуацию.)

Источник: Психоанализ и мир (с сокращением).

#психоанализ

Философ Jim Hopkins написал короткую статью – ответ критикам научности психоанализа. В ней он предлагает при оценке объяснительной силы психоаналитических гипотез опираться не на простую версию модели фальсификации Поппера (гипотеза либо подтверждается, либо опровергается), а на вероятностную: «условие, необходимое для того, чтобы гипотеза объясняла данные - вероятность данных с учетом гипотезы должна быть больше, чем вероятность данных с учетом отрицания гипотезы - влечет за собой то, что для дальнейших данных, которые предсказывает гипотеза, вероятность гипотезы с учетом данных (доверие к гипотезе после сбора дальнейших данных) будет больше, чем предыдущая вероятность».

«В таком случае, - пишет он, - гипотезы Фрейда должны считаться подтвержденными в той мере, в какой они обеспечивают наилучшее доступное объяснение данных, которые они охватывают и делают ожидаемыми».

https://www.academia.edu/4600503/Psychoanalysis_Philosophical_Issues

Написано непростым слогом, однако, смысл не так уж и сложен. Поппер предлагал довольно жесткую схему, в соответствии с которой научная гипотеза должна обладать четкими границами – где и как она подтверждается, а где и как опровергается.

На основе этого критерия и сам Поппер, и многие его последователи полагали психоанализ не наукой. Но также не наукой с его точки зрения была теория эволюции Дарвина.

А если присмотреться, как указывал Попперу Витгенштейн, то практически ни одно научное открытие не соответствовало такому идеальному критерию. Однако, если требование фальсификации смягчить, использую модель вероятности, дела и в науке вообще, и в психоанализе в частности выглядят гораздо реалистичней. Вероятность данных выше с определенной гипотезой, чем без нее… И что важно, здесь учитываются дальнейшие данные, которые увеличивают вероятность гипотезы… Именно так и происходит дело в науке.

Например, теория относительности долго не подтверждалась экспериментально; потом была подтверждена единственным экспериментом, который оказался сфальсифицированным; однако дальнейшее развитие физики делало базовые гипотезы Эйнштейна все более и более убедительными.

Аналогии с психоанализом здесь довольно легко найти. Прошло 100 лет с написания «Толкования сновидений», прежде чем Марк Солмс доказал неврологическими методами, что сновидения связаны с мотивационными системами мозга – то есть, с желаниями (https://bit.ly/3uKyN72).

Однако к счастью, психоаналитики больше опирались на клинические данные. Наблюдения над травматическими сновидениями (Фрейд), нарушениями функций сновидений (Бион), сновидческим мышлением (Мельтцер) предоставляли новые данные и модели, которые в чем-то видоизменяли базовые гипотезы Фрейда, а в чем-то увеличивали их объяснительную силу (без идеи бессознательного значения сновидения ни одна из этих моделей не может обойтись).

Есть еще один интересный момент авторского объяснения. Хопкинс использует теорему (формулу) Байеса для объяснения значения «условной вероятности» - вероятности того, что произойдет событие А, если произошло связанное с ним событие В. В статье в Википедии об этом пишут:

«Психологические эксперименты показали, что люди часто неверно оценивают реальную (математически верную) вероятность события, основываясь на некоем личном полученном опыте (апостериорная вероятность), поскольку игнорируют саму вероятность предположения (априорная вероятность). Поэтому правильный результат по формуле Байеса может сильно отличаться от интуитивно ожидаемого».

Простой пример: даже после 10 выпадений «решки» вероятность новой «решки» остается 50% (хотя многим людям кажется иначе). Для меня это любопытный пример спорности тезиса Биона о «научении из опыта».

Как и в теории Поппера, тут содержится наивный эмпирицизм. (Так, например, Этчегоен утверждает, что бессознательные фантазии – это гипотезы, по-попперовски фальсифицируемые опытом в психоанализе. Думаю, эта модель сильно упрощает ситуацию.)

Источник: Психоанализ и мир (с сокращением).

#психоанализ

www.academia.edu

Psychoanalysis Philosophical Issues

Psychoanalytic theory has great explanatory scope. Hypotheses about psychological mechanisms such as identification and projection, and about the unconscious working of motives, provide explanations for many aspects of development from infancy

👍70

Нарциссы загипнотизированы иллюзией собственной

красоты и, как следствие, видят в окружающей среде только свои отраженные образы. Не замечая людей, составляющих их мир, они ценят только себя и получают удовольствие, лишь любуясь собой.

По аналогии, в нарциссической культуре организации сотрудники верят, что организация является смыслом их собственного существования.

Вместо того чтобы сосредотачиваться на ценности, которую она создает для других, руководители и сотрудники воображают, что предполагаемое великолепие компании оправдывает ее существование и ее притязания на ресурсы.

Ларри Хиршхорн. Внутри рабочей среды. Психодинамика организационной жизни / Перев. с английского О. Гончаровой и Т. Ежовой. — М.: Издательство Beta 2 Alpha, 2025. — 352 с.

#психоанализ

красоты и, как следствие, видят в окружающей среде только свои отраженные образы. Не замечая людей, составляющих их мир, они ценят только себя и получают удовольствие, лишь любуясь собой.

По аналогии, в нарциссической культуре организации сотрудники верят, что организация является смыслом их собственного существования.

Вместо того чтобы сосредотачиваться на ценности, которую она создает для других, руководители и сотрудники воображают, что предполагаемое великолепие компании оправдывает ее существование и ее притязания на ресурсы.

Ларри Хиршхорн. Внутри рабочей среды. Психодинамика организационной жизни / Перев. с английского О. Гончаровой и Т. Ежовой. — М.: Издательство Beta 2 Alpha, 2025. — 352 с.

#психоанализ

👍172

Почитайте пожалуйста, новый супертекст https://dzen.ru/a/aGDs9n45ZTw0EjvN

#прл

#пограничное_расстройство_личности

#психоанализ

#прл

#пограничное_расстройство_личности

#психоанализ

Дзен | Статьи

Широк пограничный человек! Нужно его сузить!

Статья автора «Клинический психоанализ » в Дзене ✍: В качестве названия этой статьи я выбрал слегка изменённую цитату из романа «Братья Карамазовы» Федора Михайловича Достоевского: «...

👍65

[Психоз – это] особая форма соблазнительного психического убежища, изменённого состояния сознания и альтернативной (ложной) реальности; она часто зарождается в ранний период жизни и обладает способностью соблазнять, колонизировать и подчинять себе более адаптированные к реальности функции психики; это «таинственный мир, который ни одна дисциплина до сих пор не смогла убедительно объяснить» (De Masi, 2006, p. xxiii).

Обоснование первого подхода можно найти в понимании Фрейдом (Freud, 1911) психоза Шребера как особенно тяжелой разновидности эдипова конфликта; в утверждении Фрейдом (Freud, 1924b) «единства и тесной связи всех расстройств, представляющих себя как невротические и психотические» (p. 204); в описании сновидений как «психоза... [который] можно преодолеть и дать место нормальному функционированию» (Freud, 1940, p. 172)...

Фрейд (Freud, 1894)... утверждал, что психоз (паранойя) представляет собой защитное бегство от неприемлемой, невыносимой реальности, что первопричиной психоза является отведение катексиса от репрезентаций реальности и что психотические симптомы — бред, паранойя, галлюцинации — являются неудачными попытками восстановления связи и воссоединения с этой реальностью (Freud, 1911).

Бион (Bion, 1970)... отметил, что если невротические пациенты избавляются от болезненных аспектов реальности посредством вытеснения в бессознательное, где их идеационное восприятие остается более или менее сохранным, то «психотики разрушают сам инструмент [то есть психическую мыслительную функцию и способность к восприятию], который позволил бы бессознательному понять психический опыт» (De Masi, 2006, p. 19), являющийся источником их мучений.

Де Мази утверждает... что психотические расстройства берут свое начало в соблазнительном, диссоциированном мире, который начинает выстраиваться в детстве и к которому прибегают с целью подмены потенциально травмирующей и/или разрушительной реальности.

Эти изменения начинаются задолго до появления очевидных, психиатрических клинических проявлений психоза. Решающим является то, что «в рамках этой изоляции не существует мышления, только несвязанное сенсорное содержание, стирающее психическую реальность».

Франко Де Мази. Психоаналитический подход к лечению психозов. Происхождение, психопатология и примеры из клиники / Перевод с английского Галины Ратмановой — М.: Издательство Beta 2 Alpha, 2025. — 320 с.

#психоз

#психоанализ

#психиатрия

Обоснование первого подхода можно найти в понимании Фрейдом (Freud, 1911) психоза Шребера как особенно тяжелой разновидности эдипова конфликта; в утверждении Фрейдом (Freud, 1924b) «единства и тесной связи всех расстройств, представляющих себя как невротические и психотические» (p. 204); в описании сновидений как «психоза... [который] можно преодолеть и дать место нормальному функционированию» (Freud, 1940, p. 172)...

Фрейд (Freud, 1894)... утверждал, что психоз (паранойя) представляет собой защитное бегство от неприемлемой, невыносимой реальности, что первопричиной психоза является отведение катексиса от репрезентаций реальности и что психотические симптомы — бред, паранойя, галлюцинации — являются неудачными попытками восстановления связи и воссоединения с этой реальностью (Freud, 1911).

Бион (Bion, 1970)... отметил, что если невротические пациенты избавляются от болезненных аспектов реальности посредством вытеснения в бессознательное, где их идеационное восприятие остается более или менее сохранным, то «психотики разрушают сам инструмент [то есть психическую мыслительную функцию и способность к восприятию], который позволил бы бессознательному понять психический опыт» (De Masi, 2006, p. 19), являющийся источником их мучений.

Де Мази утверждает... что психотические расстройства берут свое начало в соблазнительном, диссоциированном мире, который начинает выстраиваться в детстве и к которому прибегают с целью подмены потенциально травмирующей и/или разрушительной реальности.

Эти изменения начинаются задолго до появления очевидных, психиатрических клинических проявлений психоза. Решающим является то, что «в рамках этой изоляции не существует мышления, только несвязанное сенсорное содержание, стирающее психическую реальность».

Франко Де Мази. Психоаналитический подход к лечению психозов. Происхождение, психопатология и примеры из клиники / Перевод с английского Галины Ратмановой — М.: Издательство Beta 2 Alpha, 2025. — 320 с.

#психоз

#психоанализ

#психиатрия

👍108

[При психозе] поворот от реляционного мира объектов и внешней реальности к сенсорной самостимуляции включен в этиологию различных состояний, находящихся на границах анализируемости, таких как перверсии, аддикции, расстройства влечений, соматическая разрядка или образование аутистических ядер и защит.

Де Мази приходит к выводу, что не столько деструктивность ребенка, которому суждено стать психотиком, сколько особое соблазнительное удовольствие и/или потребность убежать от фрустрации и боли вынуждают его покинуть реляционный мир в пользу создания «другого мира», который он строит сам и может всемогущим образом контролировать.

Это убежище, куда пациент может возвращаться всякий раз при последующем столкновении с фрустрацией, беспомощностью и депривацией, затем воспринимается как превосходящее психическую реальность именно из-за [сенсорных] ощущений, которые оно может генерировать, поскольку пациент изменяет свои органы чувств и разрушает психические органы познания.

Это злокачественный процесс, в ходе которого психика теряет способность функционировать как орган мышления и вместо этого становится органом, главной целью которого, как кажется, является генерирование ощущений.

В конце концов этот изначально эйфорический мир становится преследующим и угрожающим.

Как и в случае с наркотической или алкогольной зависимостью, пациент поначалу соблазняется приятным состоянием отступления в психическое убежище и не понимает или не задумывается об опасных последствиях, которые могут возникнуть в результате такого рода действий.

Хотя часто этот процесс происходит неосознанно, или, возможно, точнее будет сказать «рефлекторно», существует повторяющийся «выбор» между столкновением с болью или фрустрацией и стиранием реальности и изоляцией от нее.

Прояснение и интерпретация этой «точки выбора» — наряду с укреплением непсихотических функций психики — становятся важными элементами процесса лечения.

Франко Де Мази. Психоаналитический подход к лечению психозов. Происхождение, психопатология и примеры из клиники / Перевод с английского Галины Ратмановой — М.: Издательство Beta 2 Alpha, 2025. — 320 с.

#психоз

#зависимость

#психоанализ

#психиатрия

Де Мази приходит к выводу, что не столько деструктивность ребенка, которому суждено стать психотиком, сколько особое соблазнительное удовольствие и/или потребность убежать от фрустрации и боли вынуждают его покинуть реляционный мир в пользу создания «другого мира», который он строит сам и может всемогущим образом контролировать.

Это убежище, куда пациент может возвращаться всякий раз при последующем столкновении с фрустрацией, беспомощностью и депривацией, затем воспринимается как превосходящее психическую реальность именно из-за [сенсорных] ощущений, которые оно может генерировать, поскольку пациент изменяет свои органы чувств и разрушает психические органы познания.

Это злокачественный процесс, в ходе которого психика теряет способность функционировать как орган мышления и вместо этого становится органом, главной целью которого, как кажется, является генерирование ощущений.

В конце концов этот изначально эйфорический мир становится преследующим и угрожающим.

Как и в случае с наркотической или алкогольной зависимостью, пациент поначалу соблазняется приятным состоянием отступления в психическое убежище и не понимает или не задумывается об опасных последствиях, которые могут возникнуть в результате такого рода действий.

Хотя часто этот процесс происходит неосознанно, или, возможно, точнее будет сказать «рефлекторно», существует повторяющийся «выбор» между столкновением с болью или фрустрацией и стиранием реальности и изоляцией от нее.

Прояснение и интерпретация этой «точки выбора» — наряду с укреплением непсихотических функций психики — становятся важными элементами процесса лечения.

Франко Де Мази. Психоаналитический подход к лечению психозов. Происхождение, психопатология и примеры из клиники / Перевод с английского Галины Ратмановой — М.: Издательство Beta 2 Alpha, 2025. — 320 с.

#психоз

#зависимость

#психоанализ

#психиатрия

👍67

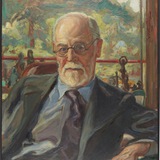

Я уже как-то писал о сложных взаимоотношениях психоанализа и оккультизма.

Как известно, Зигмунд Фрейд был учёным и атеистом, но он также интересовался и мистикой.

Дело в том, что начале 20 века, произошёл самый мощный всплеск интереса к магии, спиритизму и оккультизму в Западном обществе. Причиной послужила Первая Мировая война и следующая за ней пандемия испанского гриппа.

Огромное количество людей в Европе и Америке внезапно стали стихийными мистиками, заинтересовались Востоком, начали практиковать общение с духами и призраками, пытаясь таким образом осмыслить произошедшую катастрофу, потерю своих родных на войне и эпидемию (в которой, к слову, погибло ещё больше народу чем на самой войне).

В 1922 году З. Фрейд пишет статью ставшую известной под названием «Психоанализ и телепатия».

Статья была опубликована лишь после его смерти, и издатели дали ей поверхностное название, не соответствующее содержанию.

З. Фрейд отмечал, что: «Мое личное отношение к этому материалу остается лишенным энтузиазма и двойственным» и что «Я обсуждаю тему оккультизма под давлением огромного сопротивления».

В 1933 году он делает признание: «Возможно, у меня тоже есть тайная склонность к чудесам».

З. Фрейд с некоторой иронией отмечал, что нашу, психоаналитическую магию посторонние могут и не заметить, поскольку столь растянутое во времени волшебство, как он выразился, теряет видимость чуда.

Ближе к концу жизни он дал такое определение мистике:

«Мистика, темное самовосприятие царства, простирающегося за пределами «Я»». (Gesammelte Werke, XVII, S. 152.).

Вот, кстати ещё одна любопытная публикация на эту тему.

https://daily.jstor.org/when-psychoanalysts-believed-in-magic/

#оккультизм

#психоанализ

Как известно, Зигмунд Фрейд был учёным и атеистом, но он также интересовался и мистикой.

Дело в том, что начале 20 века, произошёл самый мощный всплеск интереса к магии, спиритизму и оккультизму в Западном обществе. Причиной послужила Первая Мировая война и следующая за ней пандемия испанского гриппа.

Огромное количество людей в Европе и Америке внезапно стали стихийными мистиками, заинтересовались Востоком, начали практиковать общение с духами и призраками, пытаясь таким образом осмыслить произошедшую катастрофу, потерю своих родных на войне и эпидемию (в которой, к слову, погибло ещё больше народу чем на самой войне).

В 1922 году З. Фрейд пишет статью ставшую известной под названием «Психоанализ и телепатия».

Статья была опубликована лишь после его смерти, и издатели дали ей поверхностное название, не соответствующее содержанию.

З. Фрейд отмечал, что: «Мое личное отношение к этому материалу остается лишенным энтузиазма и двойственным» и что «Я обсуждаю тему оккультизма под давлением огромного сопротивления».

В 1933 году он делает признание: «Возможно, у меня тоже есть тайная склонность к чудесам».

З. Фрейд с некоторой иронией отмечал, что нашу, психоаналитическую магию посторонние могут и не заметить, поскольку столь растянутое во времени волшебство, как он выразился, теряет видимость чуда.

Ближе к концу жизни он дал такое определение мистике:

«Мистика, темное самовосприятие царства, простирающегося за пределами «Я»». (Gesammelte Werke, XVII, S. 152.).

Вот, кстати ещё одна любопытная публикация на эту тему.

https://daily.jstor.org/when-psychoanalysts-believed-in-magic/

#оккультизм

#психоанализ

JSTOR Daily

When Psychoanalysts Believed in Magic

Sigmund Freud told Carl Jung it was important to keep sexuality at the center of the human psyche, rather than anything spiritualist.

👍73

Клиническая виньетка (описываемые события происходили более 20 лет назад).

Господин F., 27 лет, частный предприниматель. С подросткового возраста испытывал огромное недовольство своей внешностью.

Ему казалось, что он выглядит «омерзительно» и непривлекательно в глазах девушек. И что они презирают его за невысокий рост и склонность к полноте.

От этих мыслей Господин F. расстраивался, еще больше замыкался и уходил в себя.

Он испытывал большие трудности в установлении социальных контактов и боялся обратить на себя внимание. Не выносил, когда на него смотрели другие, и не мог подойти и познакомиться с понравившейся ему девушкой.

Господин F. осознавал чрезмерность и своих неадекватность страхов, но ничего не мог с ними поделать.

Особенно Господин F. боялся быть отвергнутым, униженным и выставленным на позор.

В своей голове Господин F. представлял себе подобные сцены унижения и не предпринимал попыток сближения с теми, девушками которые ему действительно нравились и возбуждали его сексуально.

Господин F. мог позволить себе контакты только с теми девушками, которые ему не нравились или были безразличны, и чей отказ не стал бы для него катастрофой.

Контакт с одной из таких непривлекательных (в его глазах) девушек закончился ее беременностью и Господин F. «вынужден» был на ней жениться.

Его самооценка никак не изменилась с изменением его социального статуса.

Однако, после того как Господин F. начал играть в казино, он почувствовал уверенность в себе и ощущение собственной важности.

Во время игры и сразу после он начал чувствовать, что теперь он может все, и что нет больше никаких границ или сковывающих его уз.

Образ тела Господина F., столь непривлекательный в его сознании, совершенно исчезал, и все его страхи и комплексы в мгновение ока дезавуировались.

Более того, Господин F. начинал видеть в себе очень внешне привлекательного мужчину и теперь мог без проблем подойти с целью знакомства к любой, даже самой красивой и ранее запретной девушке или женщине.

Его совершенно переставала беспокоить его полнота, наличие живота и невысокий рост.

Он чувствовал себя неуязвимым для отвержения и в случае отказа не воспринимал его близко к сердцу.

И даже более того, теперь Господин F. полагал, что может сам отвергать или считать ниже собственного достоинства девушек, которых еще вчера считал «богинями» и даже не решался смотреть в их сторону.

Источник: Автономов Д.А. О психоаналитическом понимании этиологии, патогенеза и клинической картины зависимости от азартных игр (Э. Гловер и др.) // Независимый психиатрический журнал. 2010. №1. С. 72-78.

#игра

#зависимость

#психоанализ

#клиника

Господин F., 27 лет, частный предприниматель. С подросткового возраста испытывал огромное недовольство своей внешностью.

Ему казалось, что он выглядит «омерзительно» и непривлекательно в глазах девушек. И что они презирают его за невысокий рост и склонность к полноте.

От этих мыслей Господин F. расстраивался, еще больше замыкался и уходил в себя.

Он испытывал большие трудности в установлении социальных контактов и боялся обратить на себя внимание. Не выносил, когда на него смотрели другие, и не мог подойти и познакомиться с понравившейся ему девушкой.

Господин F. осознавал чрезмерность и своих неадекватность страхов, но ничего не мог с ними поделать.

Особенно Господин F. боялся быть отвергнутым, униженным и выставленным на позор.

В своей голове Господин F. представлял себе подобные сцены унижения и не предпринимал попыток сближения с теми, девушками которые ему действительно нравились и возбуждали его сексуально.

Господин F. мог позволить себе контакты только с теми девушками, которые ему не нравились или были безразличны, и чей отказ не стал бы для него катастрофой.

Контакт с одной из таких непривлекательных (в его глазах) девушек закончился ее беременностью и Господин F. «вынужден» был на ней жениться.

Его самооценка никак не изменилась с изменением его социального статуса.

Однако, после того как Господин F. начал играть в казино, он почувствовал уверенность в себе и ощущение собственной важности.

Во время игры и сразу после он начал чувствовать, что теперь он может все, и что нет больше никаких границ или сковывающих его уз.

Образ тела Господина F., столь непривлекательный в его сознании, совершенно исчезал, и все его страхи и комплексы в мгновение ока дезавуировались.

Более того, Господин F. начинал видеть в себе очень внешне привлекательного мужчину и теперь мог без проблем подойти с целью знакомства к любой, даже самой красивой и ранее запретной девушке или женщине.

Его совершенно переставала беспокоить его полнота, наличие живота и невысокий рост.

Он чувствовал себя неуязвимым для отвержения и в случае отказа не воспринимал его близко к сердцу.

И даже более того, теперь Господин F. полагал, что может сам отвергать или считать ниже собственного достоинства девушек, которых еще вчера считал «богинями» и даже не решался смотреть в их сторону.

Источник: Автономов Д.А. О психоаналитическом понимании этиологии, патогенеза и клинической картины зависимости от азартных игр (Э. Гловер и др.) // Независимый психиатрический журнал. 2010. №1. С. 72-78.

#игра

#зависимость

#психоанализ

#клиника

👍94

Собственно говоря, у условного «невротика» остался только этот «съежившийся остаток», а у условного «пограничника» всё ещё есть доступ к большому числу того, что можно считать за «Я» (self).

Пограничный человек, в моменте, ощущает себя в терминах Гавриила Державина в стихотворении «Бог»

«...Я связь миров, повсюду сущих,

Я крайня степень вещества,

Я средоточие живущих,

Черта начальна Божества.

Я телом в прахе истлеваю,

Умом громам повелеваю;

Я царь, — я раб, — я червь, — я бог!»

Сравните с самоидентификацией невротика (я муж, я сын, я отец, я ответственный работник, я консерватор, я католик, я противник абортов и пр.).

Получается, ситуация переворачивается с ног на голову. Это не у пограничной личности дефицит репрезентаций «Я», а у «невротика».

Так же не следует путать неопределённость самооценки и самовосприятия человеком себя с переживанием отчуждения или «утраты самости».

У пограничной личности присутствует чрезвычайно разнообразное обилие различных моделей «Я» и есть трудность выбора из этого множества (я не знаю кто я, ибо каждый день я разный).

Это отсутствие некой внутренний фиксации, четкого самоопределения, порождает, с одной стороны, высокую пластичность (способность воспринимать, оценивать себя по-разному, меняться в зависимости от обстоятельств и текущих взаимоотношений), но с другой стороны, у этого отсутствия «сердцевины», «центра», есть и негативные следствия – это порождает ощущение того, что сами субъекты «не знают, кем они являются на самом деле», ибо они всегда разные (отсутствие устойчивости).

Если вернуться к фразе с которой, я и начал свой рассказ.

Получается действительно, «Широк пограничный человек! Нужно его сузить!»

© Автономов Денис, 2025

Написано по мотивам:

Кернберг О.Ф. Тяжелые личностные расстройства / М.: Стратегии психотерапии, 2001.

Лейбин В.М. Словарь-справочник по психоанализу / М.: Московский институт психоанализа, Когито-Центр, 2020.— 812 c.

Менделевич В.Д. Феномен «душевной пустоты» в современной психиатрии // Неврологический вестник. 2024. Т. 56, № 3. С. 228-239.

Akhtar S. The syndrome of identity diffusion // Am J Psychiatry. 1984. Vol. 141, N 11. P. 1381-1385.

#прл

#пограничное_расстройство_личности

#идентичность

#психоанализ

#психиатрия

Пограничный человек, в моменте, ощущает себя в терминах Гавриила Державина в стихотворении «Бог»

«...Я связь миров, повсюду сущих,

Я крайня степень вещества,

Я средоточие живущих,

Черта начальна Божества.

Я телом в прахе истлеваю,

Умом громам повелеваю;

Я царь, — я раб, — я червь, — я бог!»

Сравните с самоидентификацией невротика (я муж, я сын, я отец, я ответственный работник, я консерватор, я католик, я противник абортов и пр.).

Получается, ситуация переворачивается с ног на голову. Это не у пограничной личности дефицит репрезентаций «Я», а у «невротика».

Так же не следует путать неопределённость самооценки и самовосприятия человеком себя с переживанием отчуждения или «утраты самости».

У пограничной личности присутствует чрезвычайно разнообразное обилие различных моделей «Я» и есть трудность выбора из этого множества (я не знаю кто я, ибо каждый день я разный).

Это отсутствие некой внутренний фиксации, четкого самоопределения, порождает, с одной стороны, высокую пластичность (способность воспринимать, оценивать себя по-разному, меняться в зависимости от обстоятельств и текущих взаимоотношений), но с другой стороны, у этого отсутствия «сердцевины», «центра», есть и негативные следствия – это порождает ощущение того, что сами субъекты «не знают, кем они являются на самом деле», ибо они всегда разные (отсутствие устойчивости).

Если вернуться к фразе с которой, я и начал свой рассказ.

Получается действительно, «Широк пограничный человек! Нужно его сузить!»

© Автономов Денис, 2025

Написано по мотивам:

Кернберг О.Ф. Тяжелые личностные расстройства / М.: Стратегии психотерапии, 2001.

Лейбин В.М. Словарь-справочник по психоанализу / М.: Московский институт психоанализа, Когито-Центр, 2020.— 812 c.

Менделевич В.Д. Феномен «душевной пустоты» в современной психиатрии // Неврологический вестник. 2024. Т. 56, № 3. С. 228-239.

Akhtar S. The syndrome of identity diffusion // Am J Psychiatry. 1984. Vol. 141, N 11. P. 1381-1385.

#прл

#пограничное_расстройство_личности

#идентичность

#психоанализ

#психиатрия

👍126

Игра света и теней: Джианна Уильямс об «Омега-функции»

Фрейдовская метафора «тени объекта, падающего на Я» (и «затмевающего его», сказано в письме к Ференци) будоражила умы последователей со времени своего появления и на протяжении всей истории психоанализа.

Довольно скоро К. Абрахам заметил, что тень объекта – негатив света, исходно излучаемого на младенца взглядом матери. Много лет спустя Х. Аумада ввел понятия «негатива объекта» и «теневого Эго»:

««Падает на Эго» негатив объекта, тень как реляционное качество не-присутствующего, не-удовлетворяющего, чрезмерно возбуждающего или порождающего страх объекта … падает на Эго как «изменение».

…При меланхолии тень объекта падает на Эго; то есть, Эго устанавливает (внутреннее) объектное отношение к «негативу (первичного бессознательного) объекта»: пользуясь прекрасным выражением Жерара де Нерваля, к «черному солнцу меланхолии».

…[Ч]асть «теневого» Эго «становится объектом» и якобы «обретает» …свет объекта» (Ahumada, J. L. (1990) On narcissistic identification and the shadow of the object).

«Я проснулся в колыбели – / Черным солнцем осиян»; «Туда душа моя стремится, / За мыс туманный Меганом, / И черный парус возвратится / Оттуда после похорон»

(О. Мандельштам).

Опуская многочисленные и глубокие исследования «-К связи» (Бион), «работы негатива» (Грин) и т.д., обратимся к довольно малоизвестной у нас работе Джианны Уильямс, посвященной пациентам с расстройствами питания.

В противоположность бионовской альфа-функции Уильямс постулирует наличие ее «негатива», обозначая его как «омега-функцию».

Использующий ее объект осуществляет встречные проекции в младенца (нечто близкое Розенфельд называл «осмотическим давлениям»), создавая ту самую фрейдовскую, затмевающую Я, игру теней.

«Так утрата объекта превращается в утрату Я», - как писал основатель. Именно этому потоку проекций сопротивляется ребенок, а позднее пациент с нарушениями питания, да и многими другого рода страхами вторжения...

Несколько цитат из книги Williams, G. (1997). Internal Landscapes and Foreign Bodies: Eating Disorders and Other Pathologies (в переводе З. Баблояна):

«В «Зависти и благодарности» Мелани Кляйн дала просто прекрасное определение процессу, который обеспечивает связующую ткань в личности. Основа чувства интеграции, стабильности, внутренней надежности, пишет она, это следствие «интроекции объекта, который любит и оберегает самость и любим и оберегаем самостью». Бион развил теорию Кляйн, подчеркивая функцию этого интроецированного объекта, который, по сути, делает чувства мыслимыми, поддающимися пониманию и потому выносимыми.

В работе с пациентами, страдающими от нарушений пищевого поведения, у меня развился особый интерес к качеству интроективных процессов, и особенно к интроекции функции, которую я могла бы, возможно, назвать «омега–функцией», чтобы подчеркнуть, что ее характеристики находятся на противоположном конце спектра по сравнению с альфа-функцией.

«Омега–функция» проистекает от интроекции объекта, который не только непроницаем, но непроницаем и переполняющ (overflowing) проекциями. Интроекция альфа–функции помогает устанавливать связи в организации структуры, а интроекция «омега–функции» оказывает противоположное действие, нарушая и фрагментируя развитие личности…

Это была туча скорби, которая не была проработана или которую невозможно было проработать. Душевное состояние родителей затрудняло для них принятие тревог о смерти их ребенка, вместо этого они запускали процесс, который усиливал тревоги младенцев о смерти...

Источник: Психоанализ и мир (с небольшими сокращением).

#психоанализ

Фрейдовская метафора «тени объекта, падающего на Я» (и «затмевающего его», сказано в письме к Ференци) будоражила умы последователей со времени своего появления и на протяжении всей истории психоанализа.

Довольно скоро К. Абрахам заметил, что тень объекта – негатив света, исходно излучаемого на младенца взглядом матери. Много лет спустя Х. Аумада ввел понятия «негатива объекта» и «теневого Эго»:

««Падает на Эго» негатив объекта, тень как реляционное качество не-присутствующего, не-удовлетворяющего, чрезмерно возбуждающего или порождающего страх объекта … падает на Эго как «изменение».

…При меланхолии тень объекта падает на Эго; то есть, Эго устанавливает (внутреннее) объектное отношение к «негативу (первичного бессознательного) объекта»: пользуясь прекрасным выражением Жерара де Нерваля, к «черному солнцу меланхолии».

…[Ч]асть «теневого» Эго «становится объектом» и якобы «обретает» …свет объекта» (Ahumada, J. L. (1990) On narcissistic identification and the shadow of the object).

«Я проснулся в колыбели – / Черным солнцем осиян»; «Туда душа моя стремится, / За мыс туманный Меганом, / И черный парус возвратится / Оттуда после похорон»

(О. Мандельштам).

Опуская многочисленные и глубокие исследования «-К связи» (Бион), «работы негатива» (Грин) и т.д., обратимся к довольно малоизвестной у нас работе Джианны Уильямс, посвященной пациентам с расстройствами питания.

В противоположность бионовской альфа-функции Уильямс постулирует наличие ее «негатива», обозначая его как «омега-функцию».

Использующий ее объект осуществляет встречные проекции в младенца (нечто близкое Розенфельд называл «осмотическим давлениям»), создавая ту самую фрейдовскую, затмевающую Я, игру теней.

«Так утрата объекта превращается в утрату Я», - как писал основатель. Именно этому потоку проекций сопротивляется ребенок, а позднее пациент с нарушениями питания, да и многими другого рода страхами вторжения...

Несколько цитат из книги Williams, G. (1997). Internal Landscapes and Foreign Bodies: Eating Disorders and Other Pathologies (в переводе З. Баблояна):

«В «Зависти и благодарности» Мелани Кляйн дала просто прекрасное определение процессу, который обеспечивает связующую ткань в личности. Основа чувства интеграции, стабильности, внутренней надежности, пишет она, это следствие «интроекции объекта, который любит и оберегает самость и любим и оберегаем самостью». Бион развил теорию Кляйн, подчеркивая функцию этого интроецированного объекта, который, по сути, делает чувства мыслимыми, поддающимися пониманию и потому выносимыми.

В работе с пациентами, страдающими от нарушений пищевого поведения, у меня развился особый интерес к качеству интроективных процессов, и особенно к интроекции функции, которую я могла бы, возможно, назвать «омега–функцией», чтобы подчеркнуть, что ее характеристики находятся на противоположном конце спектра по сравнению с альфа-функцией.

«Омега–функция» проистекает от интроекции объекта, который не только непроницаем, но непроницаем и переполняющ (overflowing) проекциями. Интроекция альфа–функции помогает устанавливать связи в организации структуры, а интроекция «омега–функции» оказывает противоположное действие, нарушая и фрагментируя развитие личности…

Это была туча скорби, которая не была проработана или которую невозможно было проработать. Душевное состояние родителей затрудняло для них принятие тревог о смерти их ребенка, вместо этого они запускали процесс, который усиливал тревоги младенцев о смерти...

Источник: Психоанализ и мир (с небольшими сокращением).

#психоанализ

👍45

Большинство людей склонны оценивать собственные моральные проступки как менее тяжкие, чем те же проступки, совершенные другими.

Потому в своих более поздних работах я высказывался в пользу менее бинарного подхода к пониманию тех, кто нарушает границы пациентов.

Иначе говоря, полагать, что существует одна группа достаточно этичных практиков, и другая группа сугубо неэтичных — чрезмерное упрощение».

Большинство пациентов питают некую версию фантазии, которую Сидни Смит назвал «золотой», а именно, что где-то есть человек, который удовлетворит все их потребности в отношениях, освященных совершенством.

Эта фантазия, активированная присутствием аналитика, обречена на неудачу.

В первую очередь, их отношения закончатся.

Конец этих отношений неотделим от их начала, поскольку обе стороны с первого сеанса знают, что аналитические отношения — средство для достижения цели, а не сама цель.

Один из наиболее горьких аспектов прекращения анализа отметил Мартин Бергманн, который однажды сказал, что переносная любовь это, быть может, самая лучшая любовь, которую когда-либо знал пациент.

Потому понятно, что некоторые пациенты крайне неохотно ею поступаются. В других ситуациях, которые преподносит жизнь, отношения, скорее всего, будут продолжаться, если обе стороны чувствуют любовь.

Потому я полагаю, что обе стороны в аналитическом предприятии могут организовывать маниакальные защиты, чтобы отрицать болезненную и неизбежную утрату, которая была железно гарантирована с самого начала лечения. Общей бессознательной фантазией может быть «мы можем восторжествовать над смертью»».

Источник: Психоанализ и мир (с небольшим сокращением).

#психоанализ

#этика

Потому в своих более поздних работах я высказывался в пользу менее бинарного подхода к пониманию тех, кто нарушает границы пациентов.

Иначе говоря, полагать, что существует одна группа достаточно этичных практиков, и другая группа сугубо неэтичных — чрезмерное упрощение».

Большинство пациентов питают некую версию фантазии, которую Сидни Смит назвал «золотой», а именно, что где-то есть человек, который удовлетворит все их потребности в отношениях, освященных совершенством.

Эта фантазия, активированная присутствием аналитика, обречена на неудачу.

В первую очередь, их отношения закончатся.

Конец этих отношений неотделим от их начала, поскольку обе стороны с первого сеанса знают, что аналитические отношения — средство для достижения цели, а не сама цель.

Один из наиболее горьких аспектов прекращения анализа отметил Мартин Бергманн, который однажды сказал, что переносная любовь это, быть может, самая лучшая любовь, которую когда-либо знал пациент.

Потому понятно, что некоторые пациенты крайне неохотно ею поступаются. В других ситуациях, которые преподносит жизнь, отношения, скорее всего, будут продолжаться, если обе стороны чувствуют любовь.

Потому я полагаю, что обе стороны в аналитическом предприятии могут организовывать маниакальные защиты, чтобы отрицать болезненную и неизбежную утрату, которая была железно гарантирована с самого начала лечения. Общей бессознательной фантазией может быть «мы можем восторжествовать над смертью»».

Источник: Психоанализ и мир (с небольшим сокращением).

#психоанализ

#этика

👍72

Почитайте пожалуйста, новый текст о любви в переносе https://dzen.ru/a/aG3_p6efhV4A2trC

#психоанализ

#перенос

#любовь

#психоанализ

#перенос

#любовь

👍42

Почему Йозеф Брейер не смог продолжить терапию с Анной О., несмотря на то, что он на её лечение затратил так много времени и сил?

Причем, и это действительно важно, его усилия не были потрачены в пустую.

То что Брейер, безусловно, если и не достиг «исцеления» Анны О., то огромного прогресса, особенно, по сравнению с тем, что было в начале. Это улучшение было очевидно для всех, включая и родственников оплачивающих её терапию.

Вероятно, Й. Брейер действительно, сам испытывал тайные, запретные сексуальные чувства к Анне О. (которые он не мог, да и не хотел афишировать).

Эрнест Джонс, ссылаясь на свидетельство самого Фрейда пишет:

В этой истории Анна О. (бессознательно) повела себя как такой «провокативный психотерапевт», который решительным, на грани фола и этики, действием «взломала» защиты Йозефа Брейера.

Фантазии Анны О. (важно то, что многие из них не были «бессознательными», ибо она буквально наслаждалась от своих «грез на яву», как от просмотра телевизора) обрели явный поведенческий и межличностный компонент (кататься по полу, имитировать схватки, кричать, что рожает ребенка от своего врача).

Как отмечает Сидни Смит, действительно, большинство пациентов питают некую версию т.н. «золотой» фантазии, а именно,

Эту фантазию пациент направляет на своего психоаналитика, психотерапевта в лице которого, как ему / ей кажется, он и находит такового.

Но, что происходит на другой стороне?

Какие чувства, действительно, испытывают психотерапевты к своим пациентам?

Согласно новому (2022 г.) анонимному опросу проведённому среди профессиональных психотерапевтов обоих полов, 3% психотерапевтов действительно, вступали сексуальные отношения со своим нынешним и/или бывшим клиентом.

В другом опросе психотерапевтов (1998 г.) были проведены данные о том, что почти четверть респондентов сообщили, что лечили пациентов, которые имели [как они говорили] сексуальные отношения с их предыдущими терапевтами.

Примерно 7 из 10 терапевтов находили клиента сексуально привлекательным, четверть фантазировали о романтических отношениях, а почти каждый пятый обнимал клиента на прощание в конце сеанса (22%).

Начали дружить с клиентом во время терапии 3,7%, а 13,4% вступили с ним в дружеские отношения уже после окончания терапии.

Терапевты более старшего возраста чаще вели себя неформально и заводили дружбу с бывшими клиентами по сравнению с их молодыми коллегами.

© Автономов Денис, 2025

Написано по мотивам:

Джонс Эрнест. Жизнь и творения Зигмунда Фрейда. Издательство: Наука, 1997 г., 448 с.

Vesentini, L., Van Overmeire, R., Matthys, F. et al. Intimacy in Psychotherapy: An Exploratory Survey Among Therapists. Arch Sex Behav 51, 453–463 (2022). https://link.springer.com/article/10.1007/s10508-021-02190-7

Garrett, T., & Davis, J. D. (1998). The prevalence of sexual contact between British clinical psychologists and their patients. Clinical Psychology & Psychotherapy: An International Journal of Theory and Practice, 5(4), 253-263.

#история

#психоанализ

#психиатрия

#перенос

#контрперенос

Причем, и это действительно важно, его усилия не были потрачены в пустую.

То что Брейер, безусловно, если и не достиг «исцеления» Анны О., то огромного прогресса, особенно, по сравнению с тем, что было в начале. Это улучшение было очевидно для всех, включая и родственников оплачивающих её терапию.

Вероятно, Й. Брейер действительно, сам испытывал тайные, запретные сексуальные чувства к Анне О. (которые он не мог, да и не хотел афишировать).

Эрнест Джонс, ссылаясь на свидетельство самого Фрейда пишет:

«По всей видимости, Брейер развил у себя то, что в наши дни называется сильным встречным контрпереносом к этой пациентке. Он так увлекся ее случаем, что вскоре его жена начала ревновать его к этой больной».В этой истории Анна О. (бессознательно) повела себя как такой «провокативный психотерапевт», который решительным, на грани фола и этики, действием «взломала» защиты Йозефа Брейера.

Фантазии Анны О. (важно то, что многие из них не были «бессознательными», ибо она буквально наслаждалась от своих «грез на яву», как от просмотра телевизора) обрели явный поведенческий и межличностный компонент (кататься по полу, имитировать схватки, кричать, что рожает ребенка от своего врача).

Как отмечает Сидни Смит, действительно, большинство пациентов питают некую версию т.н. «золотой» фантазии, а именно,

«что где-то есть человек, который удовлетворит все их потребности в отношениях, освященных совершенством». Эту фантазию пациент направляет на своего психоаналитика, психотерапевта в лице которого, как ему / ей кажется, он и находит такового.

Но, что происходит на другой стороне?

Какие чувства, действительно, испытывают психотерапевты к своим пациентам?

Согласно новому (2022 г.) анонимному опросу проведённому среди профессиональных психотерапевтов обоих полов, 3% психотерапевтов действительно, вступали сексуальные отношения со своим нынешним и/или бывшим клиентом.

В другом опросе психотерапевтов (1998 г.) были проведены данные о том, что почти четверть респондентов сообщили, что лечили пациентов, которые имели [как они говорили] сексуальные отношения с их предыдущими терапевтами.

Примерно 7 из 10 терапевтов находили клиента сексуально привлекательным, четверть фантазировали о романтических отношениях, а почти каждый пятый обнимал клиента на прощание в конце сеанса (22%).

Начали дружить с клиентом во время терапии 3,7%, а 13,4% вступили с ним в дружеские отношения уже после окончания терапии.

Терапевты более старшего возраста чаще вели себя неформально и заводили дружбу с бывшими клиентами по сравнению с их молодыми коллегами.

© Автономов Денис, 2025

Написано по мотивам:

Джонс Эрнест. Жизнь и творения Зигмунда Фрейда. Издательство: Наука, 1997 г., 448 с.

Vesentini, L., Van Overmeire, R., Matthys, F. et al. Intimacy in Psychotherapy: An Exploratory Survey Among Therapists. Arch Sex Behav 51, 453–463 (2022). https://link.springer.com/article/10.1007/s10508-021-02190-7

Garrett, T., & Davis, J. D. (1998). The prevalence of sexual contact between British clinical psychologists and their patients. Clinical Psychology & Psychotherapy: An International Journal of Theory and Practice, 5(4), 253-263.

#история

#психоанализ

#психиатрия

#перенос

#контрперенос

SpringerLink

Intimacy in Psychotherapy: An Exploratory Survey Among Therapists

Archives of Sexual Behavior - A certain level of intimacy is necessary in psychotherapeutic relationships for them to be effective, but it can sometimes develop further into more intimate feelings...

👍81

Для концептуализации этого феномена, мы даже ввели в свою практику специальный термин: «Аномальный опыт внутри аномального опыта» (см. Avtonomov & Degtyareva, 2022).

В своей научной и клинической работе я с коллегами пришёл к выводу, цитата:

[О необходимости] выделения в «внутри ИСС» особых состояний, отличных от «обычного» опыта ИСС, возникающих в результате употребления ПАВ. Таким образом, мы вводим в терапевтический дискурс понятие «аномального опыта внутри аномального опыта», в результате которого, пациент пришел к обретению «нового смысла» («убеждения», «верования» (англ. belief) в терминологии КПТ)... Многие пациенты свидетельствуют, что за всю их «наркотическую карьеру» зачастую продолжительностью в десятилетия, число таких «особых» смыслообразующих моментов ограничено пятью-шестью эпизодами».

В опыте, когда все было «аномально очень хорошо», в частности мы указывали:

«Феноменологический анализ позволяет увидеть как особую роль этих переживаний, так и аномальную контрастность, яркость образов и лёгкость воспроизведения воспоминаний об этом опыте, несмотря на прошедшее время (иногда спустя годы и даже десятилетия). Так как понятие «флэшбэк», в известной степени «зарезервировано» для ПТСР, для концептуализации подобного феномена мы предлагаем использовать термин «интрузия аддиктивной памяти». В моменте, живость и яркость подобных воспоминаний может «перекрывать» сенсорные восприятия и впечатления «здесь и сейчас»...».

Опыт когда «все было аномально очень плохо», на практике означает переживание состояния, которое можно оценить как «бэд трипп», который может иметь для человека как острые (в моменте) так и отдаленные последствия.

Особенности функционирования памяти, которая заточена на фиксацию именно «аномального» (а не рядового и повторяющегося) опыта, может иметь решающее значение, причём как в положительном так и в отрицательном смысле этого слова.

Генерализация тревоги, ощущение уязвимости, формирование фобии (включая «страх сойти с ума», ощущение своего «безумия») или ипохондрии, после такого эпизода, является достаточно распространенным отдаленным последействием.

© Автономов Денис, 2025

Написано по мотивам:

Автономов Д.А., Дегтярева Т.П. Роль «аддиктивной памяти» и ментальных образов в поддержании зависимости. Возможности и техники психотерапевтического вмешательства. Наркология 2022; 21(3): 30-38.

Франко Де Мази. Психоаналитический подход к лечению психозов. Происхождение, психопатология и примеры из клиники / Перевод с английского Галины Ратмановой — М.: Издательство Beta 2 Alpha, 2025. — 320 с.

#психоанализ

#психиатрия

#зависимость

#психоз

В своей научной и клинической работе я с коллегами пришёл к выводу, цитата:

[О необходимости] выделения в «внутри ИСС» особых состояний, отличных от «обычного» опыта ИСС, возникающих в результате употребления ПАВ. Таким образом, мы вводим в терапевтический дискурс понятие «аномального опыта внутри аномального опыта», в результате которого, пациент пришел к обретению «нового смысла» («убеждения», «верования» (англ. belief) в терминологии КПТ)... Многие пациенты свидетельствуют, что за всю их «наркотическую карьеру» зачастую продолжительностью в десятилетия, число таких «особых» смыслообразующих моментов ограничено пятью-шестью эпизодами».

В опыте, когда все было «аномально очень хорошо», в частности мы указывали:

«Феноменологический анализ позволяет увидеть как особую роль этих переживаний, так и аномальную контрастность, яркость образов и лёгкость воспроизведения воспоминаний об этом опыте, несмотря на прошедшее время (иногда спустя годы и даже десятилетия). Так как понятие «флэшбэк», в известной степени «зарезервировано» для ПТСР, для концептуализации подобного феномена мы предлагаем использовать термин «интрузия аддиктивной памяти». В моменте, живость и яркость подобных воспоминаний может «перекрывать» сенсорные восприятия и впечатления «здесь и сейчас»...».

Опыт когда «все было аномально очень плохо», на практике означает переживание состояния, которое можно оценить как «бэд трипп», который может иметь для человека как острые (в моменте) так и отдаленные последствия.

Особенности функционирования памяти, которая заточена на фиксацию именно «аномального» (а не рядового и повторяющегося) опыта, может иметь решающее значение, причём как в положительном так и в отрицательном смысле этого слова.

Генерализация тревоги, ощущение уязвимости, формирование фобии (включая «страх сойти с ума», ощущение своего «безумия») или ипохондрии, после такого эпизода, является достаточно распространенным отдаленным последействием.

© Автономов Денис, 2025

Написано по мотивам:

Автономов Д.А., Дегтярева Т.П. Роль «аддиктивной памяти» и ментальных образов в поддержании зависимости. Возможности и техники психотерапевтического вмешательства. Наркология 2022; 21(3): 30-38.

Франко Де Мази. Психоаналитический подход к лечению психозов. Происхождение, психопатология и примеры из клиники / Перевод с английского Галины Ратмановой — М.: Издательство Beta 2 Alpha, 2025. — 320 с.

#психоанализ

#психиатрия

#зависимость

#психоз

👍32

Случай Филипа Дика, известного американского писателя, перенесшего в конце жизни психотический эпизод, показывает, как диссоциация, управляющая психотическими переживаниями, не позволяет бредовой реальности легко интегрироваться с психической реальностью.

В данном случае нелегко установить, какую роль в психозе сыграло его злоупотребление наркотиками, барбитуратами и витаминами.

Дик называл психоз анамнезом и говорил о нем как о чем-то, что невозможно забыть; в своих последующих литературных работах он пытался понять и рационализировать его, и в его произведениях видно, как галлюцинаторные видения неизгладимо запечатлелись в его сознании, образовав сложную, многокомпонентную смесь, в которой истинное и ложное, восприятие и галлюцинации постоянно смешивались друг с другом.

Скорее всего, Дик настолько глубоко погрузился в нереальность, что пути назад уже не было.

Франко Де Мази. Психоаналитический подход к лечению психозов. Происхождение, психопатология и примеры из клиники / Перевод с английского Галины Ратмановой — М.: Издательство Beta 2 Alpha, 2025. — 320 с.

#психоанализ

#психиатрия

#зависимость

#психоз

#дик

В данном случае нелегко установить, какую роль в психозе сыграло его злоупотребление наркотиками, барбитуратами и витаминами.

Дик называл психоз анамнезом и говорил о нем как о чем-то, что невозможно забыть; в своих последующих литературных работах он пытался понять и рационализировать его, и в его произведениях видно, как галлюцинаторные видения неизгладимо запечатлелись в его сознании, образовав сложную, многокомпонентную смесь, в которой истинное и ложное, восприятие и галлюцинации постоянно смешивались друг с другом.

Скорее всего, Дик настолько глубоко погрузился в нереальность, что пути назад уже не было.

Франко Де Мази. Психоаналитический подход к лечению психозов. Происхождение, психопатология и примеры из клиники / Перевод с английского Галины Ратмановой — М.: Издательство Beta 2 Alpha, 2025. — 320 с.

#психоанализ

#психиатрия

#зависимость

#психоз

#дик

👍74

Основой клинической психоаналитической техники является способность аналитика понимать психическое состояние пациента и описывать ему его психические переживания, чтобы помочь ему разобраться в собственной психике...

Каждый человек обладает рефлексивным сознанием, основанным на способности к символизации, на языке и том типе автобиографической памяти, которая позволяет нам жить в настоящем, размышлять о прошлом и предвосхищать будущее; при психозе, однако, эти психические функции серьезно нарушаются.

Аналитикам, работающим с психотическими пациентами, необходимо понять, как именно они могут восстановить психическое функционирование в рамках аналитических отношений, чтобы компенсировать ущерб, нанесенный вторжением психотического...

Что касается первого психотического эпизода, его не стоит рассматривать лишь как единичный изолированный факт; необходимо понять сам процесс развития расстройства, а также быть готовым к новым психотическим проявлениям в процессе терапии.

Тактика работы с пациентом с бредовым психозом заключается в описании ему его психического состояния для того, чтобы помочь ему различать здоровую и бредовую психотическую части его личности.

Последняя не опознается самим пациентом как нездоровая, а воспринимается как хорошая и здоровая.

Состояние психотического всемогущества апеллирует к тщеславию и нарциссизму пациента, заставляя его верить в свое превосходство и наделенность особыми способностями.

Франко Де Мази. Психоаналитический подход к лечению психозов. Происхождение, психопатология и примеры из клиники / Перевод с английского Галины Ратмановой — М.: Издательство Beta 2 Alpha, 2025. — 320 с.

#психоз

#психоанализ

#психиатрия

Каждый человек обладает рефлексивным сознанием, основанным на способности к символизации, на языке и том типе автобиографической памяти, которая позволяет нам жить в настоящем, размышлять о прошлом и предвосхищать будущее; при психозе, однако, эти психические функции серьезно нарушаются.

Аналитикам, работающим с психотическими пациентами, необходимо понять, как именно они могут восстановить психическое функционирование в рамках аналитических отношений, чтобы компенсировать ущерб, нанесенный вторжением психотического...

Что касается первого психотического эпизода, его не стоит рассматривать лишь как единичный изолированный факт; необходимо понять сам процесс развития расстройства, а также быть готовым к новым психотическим проявлениям в процессе терапии.

Тактика работы с пациентом с бредовым психозом заключается в описании ему его психического состояния для того, чтобы помочь ему различать здоровую и бредовую психотическую части его личности.

Последняя не опознается самим пациентом как нездоровая, а воспринимается как хорошая и здоровая.

Состояние психотического всемогущества апеллирует к тщеславию и нарциссизму пациента, заставляя его верить в свое превосходство и наделенность особыми способностями.

Франко Де Мази. Психоаналитический подход к лечению психозов. Происхождение, психопатология и примеры из клиники / Перевод с английского Галины Ратмановой — М.: Издательство Beta 2 Alpha, 2025. — 320 с.

#психоз

#психоанализ

#психиатрия

👍69

Почему психолог не должен быть особенно проницательным (см. «Проклятый психолог» https://tttttt.me/clinicalpsychoanalysis/10935).

«...Попытки поразить больного резким сообщением ему угаданных врачом тайн при первом же посещении, на приеме технически недопустимы и наказываются большею частью тем, что вызывают в больном сердечную ненависть к врачу и невозможность всякого дальнейшего влияния, не говоря уже о том, что иной раз можно неверно угадать и никогда нельзя угадать все».

Фрейд З. О «диком» психоанализе (1910).

#психоанализ

«...Попытки поразить больного резким сообщением ему угаданных врачом тайн при первом же посещении, на приеме технически недопустимы и наказываются большею частью тем, что вызывают в больном сердечную ненависть к врачу и невозможность всякого дальнейшего влияния, не говоря уже о том, что иной раз можно неверно угадать и никогда нельзя угадать все».

Фрейд З. О «диком» психоанализе (1910).

#психоанализ

👍177

...Отдельные параноики могли бы казаться излеченными, если бы присоединились к массовому параноидальному движению. Естественно, я не утверждаю, что одержимые или параноики излечились бы в таких обстоятельствах, просто они могут казаться излеченными в той мере, в какой их система убеждений больше не чужда тому, что считается нормальным.

Когда бред является нормальным, человек, страдающий бредом, больше не выглядит ненормальным.

Важно отличать распространенные в обществе заблуждения, такие как те, которые встречаются в популярных теориях заговора, а также в различных видах религии, от индивидуально возникающего и, как правило, неразделимого бреда, характерного для психоза (Pies and Pierre, 2021).

Но мы не должны допускать, чтобы это различие заслоняло то, что объединяет эти бредовые идеи, а именно их отчуждение от реальности и искажение ее.

Д. Карвет

#бред

#психоанализ

Когда бред является нормальным, человек, страдающий бредом, больше не выглядит ненормальным.

Важно отличать распространенные в обществе заблуждения, такие как те, которые встречаются в популярных теориях заговора, а также в различных видах религии, от индивидуально возникающего и, как правило, неразделимого бреда, характерного для психоза (Pies and Pierre, 2021).

Но мы не должны допускать, чтобы это различие заслоняло то, что объединяет эти бредовые идеи, а именно их отчуждение от реальности и искажение ее.

Д. Карвет

#бред

#психоанализ

👍43

Травма, вызванная отношениями с живым другим человеком или социальной единицей, которая затем становится «мертвой» по отношению к пострадавшему, выходит за рамки внешней утраты и наносит тяжелый ущерб внутренним психологическим структурам.

Как отмечает Лауб (2005), та же самая динамика и феноменология обнаруживается в синдроме «мертвой матери»:

«…то же самое справедливо не только для инфантильной символической утраты матери, но и для травматической потери хорошего внутреннего объекта в любом возрасте».

В том же русле я полагаю, что в случаях переживших геноцид людей мы можем полезным образом расширить концепт «мертвой матери», чтобы он включал в себя переживание жертвами мира в целом как неотзывчивого к их страданию и безразличного к их судьбе (Laub and Auerhahn, 1989).

Человечество в целом как «мертвая мать», во многом как и «мертвая мать», воплощенная в одном человеке в описаниях [Андре] Грина, представляет собой мир людей столь поглощенных своими потерями, страхами и потребностями, что они остаются немыми и незатронутыми мучениями жертвы; этот мир существует, но он не предоставляет возможности разделенного опыта, так что он начинает оккупировать психологическое пространство и многократно проявляться в нем в качестве «мертвого третьего».

Самуэль Герсон

#психоанализ

#травма

Как отмечает Лауб (2005), та же самая динамика и феноменология обнаруживается в синдроме «мертвой матери»:

«…то же самое справедливо не только для инфантильной символической утраты матери, но и для травматической потери хорошего внутреннего объекта в любом возрасте».

В том же русле я полагаю, что в случаях переживших геноцид людей мы можем полезным образом расширить концепт «мертвой матери», чтобы он включал в себя переживание жертвами мира в целом как неотзывчивого к их страданию и безразличного к их судьбе (Laub and Auerhahn, 1989).

Человечество в целом как «мертвая мать», во многом как и «мертвая мать», воплощенная в одном человеке в описаниях [Андре] Грина, представляет собой мир людей столь поглощенных своими потерями, страхами и потребностями, что они остаются немыми и незатронутыми мучениями жертвы; этот мир существует, но он не предоставляет возможности разделенного опыта, так что он начинает оккупировать психологическое пространство и многократно проявляться в нем в качестве «мертвого третьего».

Самуэль Герсон

#психоанализ

#травма

👍73