Forwarded from Урбанизм как смысл жизни (ukszh)

Есть разные теоретические подходы к взаимодействию природы и города. Поэтому важно собирать их в кучу и упаковывать в понятные гайдлайны для городского проектирования. Что и сделал большой коллектив авторов в статье "The seven lamps of planning for biodiversity in the city", которая вышла в журнале Cities.

Как следует из названия, нам предлагают семь "лампочек", которые должны зажигаться, когда мы принимаем наши решения в сфере городского планирования, если хотим сохранять и поддерживать биоразнообразие в наших городах. Так себе метафора, могли бы просто написать, что предлагают семь принципов. Но кто мы такие чтобы спорить аж с 17 авторами статьи.

Итак, что это за принципы?

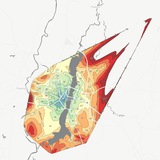

1. Защита биоразнообразия. Мы должны изучать экосистемы, чтобы внимательно следить - не вторгаемся ли мы в важные резервуары биоразнообразия. В первую очередь нужно следить за самыми мощными резервуарами, где мы можем нанести самый большой вред. Или же получить самую большую пользу для экологического каркаса города.

2. Поддержание связанности. Резервуары биоразнообразия должны быть связаны между собой коридорами, с тем чтобы обеспечивать миграцию животных, перемещение семян растений и спор грибов. Мобильность - одна из основ права на город по Лефевру. И раз уж мы считаем, что нечеловеческие акторы тоже имеют право на город - мы должны обеспечивать им мобильность. Да и для биоразнообразия это более чем важно.

3. Создание разнообразных городских сред. Разнообразная городская среда благоприятно сказывается не только на ментальном здоровье людей, но и на разнообразии населяющих её растений и животных. Вертикальное и горизонтальное озеленение, парки и скверы разного размера, разной высоты здания. Всё это помогает нас создавать устойчивые городские экосистемы.

4. Поддержание круговорота веществ в природе. Например, через поддержание нормальных водных циклов - вода должна испаряться после дождя, а не уходить через водосток чёрти куда за город. И листья не надо убирать, пусть себе образуют перегной, который едят насекомые, которых едят птицы. И другие лайфхаки, которые можно подсмотреть в ближайшем лесу.

5. Помните "уличный балет" Джейн Джекобс? Так вот, то же самое нужно делать с природой в городе. В городе нужны пчёлы и питающиеся нектаром птицы, хищники, паразиты, травоядные. Необходимо создавать условия интенсивной коммуникации разных видов между собой. Примерно также, как мы создаём условия для коммуникации людей, проектируя общественные пространства. Как это делать - опять же можно подсмотреть в ближайшем удобном местообитании.

6. Создание благоприятной городской среды. Животные и птицы, согласно Колину Джеролмаку - пешеходы. Крайне нежелательно, чтобы им мешали автомобили на большой скорости. Слишком яркий свет мешает им спать. Плюс, в отличие от человеческих пешеходов, птицы довольно плохо сочетаются с большими окнами. Эту их особенность тоже стоит учитывать. А еще нужно бороться с шумом, он нам всем мешает коммуницировать.

7. Введение в городские экосистемы новых видов. Нужно не только сохранять имеющиеся виды, но и обогащать биоразнообразие города новыми формами животных и растений. Делать это нужно осторожно, чтобы не вышло нового борщевика Сосновского, но тем не менее, искусственное умножение биоразнообразия за счёт соседских огородов, городских садов и ландшафтных парков категорически приветствуется.

Вот такие "лампочки". Звучит довольно общо, но в статье помимо самих "лампочек" описано множество решений, для того, чтобы все "лампочки" зажигались и мы жили в комфортных не только для человека, но и для других видов городах.

#экологиягорода #городскоепланирование #территориальноеразвитие #природныефакты #городскаясреда

Как следует из названия, нам предлагают семь "лампочек", которые должны зажигаться, когда мы принимаем наши решения в сфере городского планирования, если хотим сохранять и поддерживать биоразнообразие в наших городах. Так себе метафора, могли бы просто написать, что предлагают семь принципов. Но кто мы такие чтобы спорить аж с 17 авторами статьи.

Итак, что это за принципы?

1. Защита биоразнообразия. Мы должны изучать экосистемы, чтобы внимательно следить - не вторгаемся ли мы в важные резервуары биоразнообразия. В первую очередь нужно следить за самыми мощными резервуарами, где мы можем нанести самый большой вред. Или же получить самую большую пользу для экологического каркаса города.

2. Поддержание связанности. Резервуары биоразнообразия должны быть связаны между собой коридорами, с тем чтобы обеспечивать миграцию животных, перемещение семян растений и спор грибов. Мобильность - одна из основ права на город по Лефевру. И раз уж мы считаем, что нечеловеческие акторы тоже имеют право на город - мы должны обеспечивать им мобильность. Да и для биоразнообразия это более чем важно.

3. Создание разнообразных городских сред. Разнообразная городская среда благоприятно сказывается не только на ментальном здоровье людей, но и на разнообразии населяющих её растений и животных. Вертикальное и горизонтальное озеленение, парки и скверы разного размера, разной высоты здания. Всё это помогает нас создавать устойчивые городские экосистемы.

4. Поддержание круговорота веществ в природе. Например, через поддержание нормальных водных циклов - вода должна испаряться после дождя, а не уходить через водосток чёрти куда за город. И листья не надо убирать, пусть себе образуют перегной, который едят насекомые, которых едят птицы. И другие лайфхаки, которые можно подсмотреть в ближайшем лесу.

5. Помните "уличный балет" Джейн Джекобс? Так вот, то же самое нужно делать с природой в городе. В городе нужны пчёлы и питающиеся нектаром птицы, хищники, паразиты, травоядные. Необходимо создавать условия интенсивной коммуникации разных видов между собой. Примерно также, как мы создаём условия для коммуникации людей, проектируя общественные пространства. Как это делать - опять же можно подсмотреть в ближайшем удобном местообитании.

6. Создание благоприятной городской среды. Животные и птицы, согласно Колину Джеролмаку - пешеходы. Крайне нежелательно, чтобы им мешали автомобили на большой скорости. Слишком яркий свет мешает им спать. Плюс, в отличие от человеческих пешеходов, птицы довольно плохо сочетаются с большими окнами. Эту их особенность тоже стоит учитывать. А еще нужно бороться с шумом, он нам всем мешает коммуницировать.

7. Введение в городские экосистемы новых видов. Нужно не только сохранять имеющиеся виды, но и обогащать биоразнообразие города новыми формами животных и растений. Делать это нужно осторожно, чтобы не вышло нового борщевика Сосновского, но тем не менее, искусственное умножение биоразнообразия за счёт соседских огородов, городских садов и ландшафтных парков категорически приветствуется.

Вот такие "лампочки". Звучит довольно общо, но в статье помимо самих "лампочек" описано множество решений, для того, чтобы все "лампочки" зажигались и мы жили в комфортных не только для человека, но и для других видов городах.

#экологиягорода #городскоепланирование #территориальноеразвитие #природныефакты #городскаясреда

Forwarded from Урбанизм как смысл жизни (ukszh)

Год начался сразу с нескольких горячих полевых исследований, читать и пересказывать времени нет, поэтому вот вам немного полевой рефлексии.

Огромное количество тем в России завязаны на федеральное законодательство. Несмотря на декларируемый федерализм существенных различий между регионами практически нет. Только относительно маргинальные, слабо попадающие в оптику власти и бизнеса темы, такие как, например, территориальные общественные самоуправления, будут иметь значимые различия на региональном уровне. В остальном же - всё упирается в рамки федерального регулирования.

И бог бы с тем, на каком уровне законодательства находится регулирование, если бы оно создавало рабочие инструменты для развития территорий. Скажем, хочет город развивать горнолыжную отрасль - вот, пожалуйста, инструменты для стимулирования этой отрасли в городе. Хочет развивать креативные индустрии - вот вам тулкит. Хочет выстроить систему рециклинга отходов - да пусть выстраивает, вот законные основания, вот гайдлайны, вот сборники хороших практик.

Но по какой-то причине перечисленные мною вполне естественные для городов желания реализовать просто - никак нельзя, мешает федеральное законодательство. Даже более того, если пытаться реализовать эти желания согласно букве закона, то лыжи не поедут, креативные предприниматели разбегутся, а мусорные кучи вырастут до небес. И на городском и региональном уровне нет возможности с помощью местной законотворческой инициативы исправить эту ситуацию.

Вместо этого работает то, что антропологи называют "ремонтом". Из существующих нерабочих норм, пограничных схематозов, джентльменских соглашений, неформальных договоренностей, творчески переосмысленных программ параллельной тематики лучшие люди города собирают некоего кадавра, призванного развивать горнолыжку, креативные индустрии и переработку мусора. Этот кадавр уязвим, потому как держится на конкретных персоналиях, которые его собрали. Этот кадавр уязвим, потому как творчески выходит за рамки надлежащего по закону. Зачастую этот кадавр оступается и становится более чем уязвим для силовых органов.

Ремонт - дело отчаянное и рискованное, только самые смелые или отчаянные антрепренёры ввязываются в ремонт нерабочих систем территориального развития. Без этого лихого ремонта даже самый вибрирующий, зовущий потенциал успеха на территории рискует уйти в песок, поэтому смельчаки как правило находятся. А без смельчаков - посмотрите на мусорный коллапс в Питере. Это как раз пример провалившейся попытки ремонта. Федеральные нормативы по мусорной реформе не работают на территориях без того, чтобы их отремонтировали местные антрепренёры.

Мне всегда в таких ситуациях хочется посмотреть в глаза нормотворцам - как так выходит, что федеральное законодательство генерирует препятствия для развития территорий, а не создает инструменты для него? Почему нормирование во вполне невинных, а зачастую даже дежурных сферах превращает эти невинные и дежурные сферы в джунгли Амазонки, которые готовы покорять только самые смелые?

#территориальноеразвитие #гражданскаяинженерия #всякаяурбанистика #креативныеиндустрии

Огромное количество тем в России завязаны на федеральное законодательство. Несмотря на декларируемый федерализм существенных различий между регионами практически нет. Только относительно маргинальные, слабо попадающие в оптику власти и бизнеса темы, такие как, например, территориальные общественные самоуправления, будут иметь значимые различия на региональном уровне. В остальном же - всё упирается в рамки федерального регулирования.

И бог бы с тем, на каком уровне законодательства находится регулирование, если бы оно создавало рабочие инструменты для развития территорий. Скажем, хочет город развивать горнолыжную отрасль - вот, пожалуйста, инструменты для стимулирования этой отрасли в городе. Хочет развивать креативные индустрии - вот вам тулкит. Хочет выстроить систему рециклинга отходов - да пусть выстраивает, вот законные основания, вот гайдлайны, вот сборники хороших практик.

Но по какой-то причине перечисленные мною вполне естественные для городов желания реализовать просто - никак нельзя, мешает федеральное законодательство. Даже более того, если пытаться реализовать эти желания согласно букве закона, то лыжи не поедут, креативные предприниматели разбегутся, а мусорные кучи вырастут до небес. И на городском и региональном уровне нет возможности с помощью местной законотворческой инициативы исправить эту ситуацию.

Вместо этого работает то, что антропологи называют "ремонтом". Из существующих нерабочих норм, пограничных схематозов, джентльменских соглашений, неформальных договоренностей, творчески переосмысленных программ параллельной тематики лучшие люди города собирают некоего кадавра, призванного развивать горнолыжку, креативные индустрии и переработку мусора. Этот кадавр уязвим, потому как держится на конкретных персоналиях, которые его собрали. Этот кадавр уязвим, потому как творчески выходит за рамки надлежащего по закону. Зачастую этот кадавр оступается и становится более чем уязвим для силовых органов.

Ремонт - дело отчаянное и рискованное, только самые смелые или отчаянные антрепренёры ввязываются в ремонт нерабочих систем территориального развития. Без этого лихого ремонта даже самый вибрирующий, зовущий потенциал успеха на территории рискует уйти в песок, поэтому смельчаки как правило находятся. А без смельчаков - посмотрите на мусорный коллапс в Питере. Это как раз пример провалившейся попытки ремонта. Федеральные нормативы по мусорной реформе не работают на территориях без того, чтобы их отремонтировали местные антрепренёры.

Мне всегда в таких ситуациях хочется посмотреть в глаза нормотворцам - как так выходит, что федеральное законодательство генерирует препятствия для развития территорий, а не создает инструменты для него? Почему нормирование во вполне невинных, а зачастую даже дежурных сферах превращает эти невинные и дежурные сферы в джунгли Амазонки, которые готовы покорять только самые смелые?

#территориальноеразвитие #гражданскаяинженерия #всякаяурбанистика #креативныеиндустрии