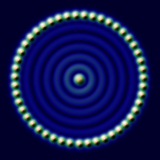

Изображение. Иногда и графики красивы! Это изображение, полученное на синхротроне DESY, одном из ярчайших источников рентгеновского излучения в мире, представляет собой визуализацию частотной гребенки, состоящей из равномерно рапределенных квантовых состояний. График демонстрирует отсчеты одиночных фотонов в логарифмическом масштабе, от светлого к темному. В этом эксперименте частотная гребенка впервые получена в рентгеновском диапазоне, что подчеркивает её потенциальное применение в качестве квантовой памяти, способной хранить рентгеновские фотоны. Сложно, но красиво.

Что думаете?

#scimage

Что думаете?

#scimage

10❤5🔥4🤔4

Изображение. Нано-круассаны на подложке из графена/Ni(100), измеренные с помощью сканирующего туннельного микроскопа. В роли нано-круассанов выступают наночастицы кобальта. Обратите внимание, что все наночастицы практически идентичной формы. Конечно же, это артефакт измерения — видимо, на иглу микроскопа налипла какая-то гадость, которая придает всем объектам на поверхности "свою" форму. Это хорошая иллюстрация того, как важна правильная интерпретация данных и как важно хорошо знать свое оборудование.

Что думаете?

#scimage

Что думаете?

#scimage

🔥5

Изображение. А вот, как сотрудники Лаборатории реактивного движения NASA встретили Хэллоуин:

1) Групповое фото;

2) Астронавтка выгуливает зверька на поводке;

3) Инопланетянин, притворяющийся сотрудником лаборатории. Похож!

4) Ребята в костюме колбочек для образцов грунта запланированной миссии Mars Sample Return;

5) Сотрудник в костюме марсианского вертолетика Ingenuity управляет своим ровером (на самом деле, всё происходит наоборот);

6) Целая Луна и выводок приближающихся к ней мини-роверов CADRE из запланированной на 2025 г. миссии.

Что думаете?

#scimage

1) Групповое фото;

2) Астронавтка выгуливает зверька на поводке;

3) Инопланетянин, притворяющийся сотрудником лаборатории. Похож!

4) Ребята в костюме колбочек для образцов грунта запланированной миссии Mars Sample Return;

5) Сотрудник в костюме марсианского вертолетика Ingenuity управляет своим ровером (на самом деле, всё происходит наоборот);

6) Целая Луна и выводок приближающихся к ней мини-роверов CADRE из запланированной на 2025 г. миссии.

Что думаете?

#scimage

👍2😁2

Изображение. Близится к завершению строительство китайского детектора нейтрино JUNO (Jiangmen Underground Neutrino Observatory) — огромной подземной сферы диаметром 35.4 метра, заполненной 20 000 тонн линейного алкилбензола (ЛАБ), играющего роль сцинтиллятора. При редких актах взаимодействия с нейтрино ЛАБ испускает фотоны, преобразуемые в электрический сигнал 43 200 фотоумножителей, вмонтированных в стальную оболочку сферы. Предполагается, что детектор будет ловить космические нейтрино, а также нейтрино, испускаемые находящимися поблизости атомными электростанциями.

Мы всё ещё многого не знаем об этих частицах-призраках. Например, как разные их сорта (всего их известно три — электронное, мюонное и тау) отличаются по массе, а эта информация крайне важна для дальнейшего развития наших моделей элементарных частиц. Будем надеяться, что детектор, запуск которого запланирован на конец года, поможет пролить немного фотонов на нейтринные тайны.

Что думаете?

#scimage

Мы всё ещё многого не знаем об этих частицах-призраках. Например, как разные их сорта (всего их известно три — электронное, мюонное и тау) отличаются по массе, а эта информация крайне важна для дальнейшего развития наших моделей элементарных частиц. Будем надеяться, что детектор, запуск которого запланирован на конец года, поможет пролить немного фотонов на нейтринные тайны.

Что думаете?

#scimage

4🔥8👍2

Изображение. Семена пяти видов растений (батата, кукурузы, двух видов гороха и мари), заботливо собранные американскими индейцами чокто и отправленные на МКС в ноября 2023 года. Семена пробыли в космосе целых полгода и вернулись на Землю в апреле 2024. Следующей весной ребята из чокто высадят их рядом с земными аналогами, чтобы посмотреть, как изменилась их плодовитость в результате работы астронавтами. А вдруг повысилась — будем семена в космос отправлять для повышения урожайности!

Что думаете?

#scimage

Что думаете?

#scimage

👍6🔥4

Изображение. Ребята из CERN поделились фотографиями с первых тестовых запусков уникального в своем роде компактного и транспортабельного ускорителя протонов ELISA (экспериментальный линейный ускоритель для анализа поверхности), предназначенного для работы в полевых условиях. Ускоряющая полость длиной всего 1 м позволяет разогнать протоны до энергии около 2 МэВ, что относительно немного. Однако больше и не нужно, ведь основная область применения ускорителя — исследование археологических и музейных экспонатов, в которых любое повреждение образца грозит утерей ценнейшего памятника человеческой культуры. А достигаемой энергии частиц как раз достаточно, чтобы и информацию собрать, и материал не повредить. Устройство облучает поверхность исследуемого тела сфокусированным пучком протонов, который возбуждает в материале вторичное рентгеновское излучение, анализ которого позволяет точно определить, из каких материалов состоит поверхность. Благодаря компактности ускорителя, его можно будет привозить, к примеру, прямо на место археологических раскопок и исследовать образцы, транспортировка которых в лабораторию невозможна. Протонно-лучевая археология грядет!

Что думаете?

#scimage

Что думаете?

#scimage

🔥10👍2

Изображение. Космический инфракрасный телескоп NEO Surveyor, запуск которого запланирован на 2027 год, станет первым устройством, полностью предназначенным для планетарной обороны (ого!). Будучи помещенным в точку Лагранжа L1 (это та, что между Землей и Солнцем), телескоп сможет обозревать просторы внутренней части Солнечной системы и искать потенциально опасные для нашей планеты астероиды с размером от 140 метров. Для этого устройство оснащено прикольными искривленными зеркалами, фокусирующими излучение от нагретых Солнцем небесных тел на систему инфракрасных детекторов. Хотя запуск еще не скоро, ребята из NASA уже успели установить и откалибровать зеркала устройства — работа над этим и показана на фотографиях.

Что думаете?

#scimage

Что думаете?

#scimage

🔥5👍4

Изображение. Science поделился лучшими, по cвоему мнению, научно-популярными книгами 2024 года. Все пока только на английском, само собой. Вот эти ребята:

1. Zoё Schlanger. “The light eaters” (”Поедатели света”) — книга о том, как растения воспринимают мир, коммуницируют с ним и друг с другом, а может даже обладают собственным своеобразным интеллектом (но это не точно);

2. Adam Higginbotham. “Challenger: A True Story of Heroism and Distater on the Edge of Space” (”Челленджер: истинная история героизма и трагедии на рубеже космоса”) — история и предыстория катастрофы, случившейся с шаттлом “Челленджер” 28 января 1986 и приведшей к гибели семи астронавтов;

3. Charan Ranganath. “Why we remember: Unlocking Memory’s Power to Hold On to What Matters” (”Почему мы помним: раскрытие силы памяти, позволяющей удерживать то, что имеет значение”) — путешествие в доступные нашему пониманию на сегодняшний день механизмы работы памяти. Почему мы запоминаем события и, что еще важнее, почему мы их забываем. Ведь забывание, по мнению автора, является на багом, а фичей, критической для правильной работы нашего мозга;

4. George Andrews. “How to Kill an Asteroid” (”Как убить астероид”) — повествование об обороне нашей планеты от потенциальных угроз со стороны космических камушков и о миссии DART — первой попытке изменения орбиты астероида с помощью космического аппарата;

5. Daniel Levitin. “I Heard There Was a Secret Chord” (”Я слышал, что есть секретный аккорд”) — нейрофизиолог и музыкант совмещает обе свои профессии, изучая как музыка влияет на состояние нашего организма, помогает бороться с травмами и депрессиями, воздействовать на иммунитет, помогать в лечении болезней;

6. Elizabeth Johnson. “What If We Get It Right? Visions of Climate Futures” (”Что если мы все сделаем правильно? Представления о будущем климата”) — морской биолог рассуждает о том, какие меры должно предпринять наше общество, чтобы побороть вызовы, бросаемые человечеству изменением глобального климата;

7. Daniel Lewis. “Twelve Trees: The Deep Roots of Our Future” (”12 деревьев: глубокие корни нашего будущего”) — рассказ о 12 деревьев, каждое из которых представляет уникальные качества и свойства природы и жизни;

8. Rebecca Boyle. “Our Moon: How Earth’s Celestial Companion Transformed the Planet, Guided Evolution and Made Us Who We Are” (”Наша Луна: как небесная спутница Земли изменяла планету, направляла эволюции и сделала нас теми, кто мы есть”) — повествование о роли нашего уникального спутника в формировании жизни и экосистемы нашей планеты;

9. Steven Mithen. “The Language Puzzle: Piecing Together the Six-Million-Year Story of How Words Evolved” (”Загадка языка: собираем воедино шестимиллионолетнюю историю эволюции слов”) — археолог рассказывает о результатах новейших исследований в областях лингвистики, антропологии, психологии и генетики, связанных с развитием человеческих языков, от самых первых слов, до комплексных лингвистических систем сегодняшнего дня;

10. Ferris Jabr. Becoming Earth: How Our Planet Came to Life (”Становление Земли: как наша планета стала живой”) — книга рассказывает, как живая и неживая природа взаимодействуют друг с другом и как земные экосистемы, от микробов в глубоких шахтах до лесов Амазонки, видоизменяют тело планеты.

Что думаете? Что хотели бы почитать?

#scimage #книги

1. Zoё Schlanger. “The light eaters” (”Поедатели света”) — книга о том, как растения воспринимают мир, коммуницируют с ним и друг с другом, а может даже обладают собственным своеобразным интеллектом (но это не точно);

2. Adam Higginbotham. “Challenger: A True Story of Heroism and Distater on the Edge of Space” (”Челленджер: истинная история героизма и трагедии на рубеже космоса”) — история и предыстория катастрофы, случившейся с шаттлом “Челленджер” 28 января 1986 и приведшей к гибели семи астронавтов;

3. Charan Ranganath. “Why we remember: Unlocking Memory’s Power to Hold On to What Matters” (”Почему мы помним: раскрытие силы памяти, позволяющей удерживать то, что имеет значение”) — путешествие в доступные нашему пониманию на сегодняшний день механизмы работы памяти. Почему мы запоминаем события и, что еще важнее, почему мы их забываем. Ведь забывание, по мнению автора, является на багом, а фичей, критической для правильной работы нашего мозга;

4. George Andrews. “How to Kill an Asteroid” (”Как убить астероид”) — повествование об обороне нашей планеты от потенциальных угроз со стороны космических камушков и о миссии DART — первой попытке изменения орбиты астероида с помощью космического аппарата;

5. Daniel Levitin. “I Heard There Was a Secret Chord” (”Я слышал, что есть секретный аккорд”) — нейрофизиолог и музыкант совмещает обе свои профессии, изучая как музыка влияет на состояние нашего организма, помогает бороться с травмами и депрессиями, воздействовать на иммунитет, помогать в лечении болезней;

6. Elizabeth Johnson. “What If We Get It Right? Visions of Climate Futures” (”Что если мы все сделаем правильно? Представления о будущем климата”) — морской биолог рассуждает о том, какие меры должно предпринять наше общество, чтобы побороть вызовы, бросаемые человечеству изменением глобального климата;

7. Daniel Lewis. “Twelve Trees: The Deep Roots of Our Future” (”12 деревьев: глубокие корни нашего будущего”) — рассказ о 12 деревьев, каждое из которых представляет уникальные качества и свойства природы и жизни;

8. Rebecca Boyle. “Our Moon: How Earth’s Celestial Companion Transformed the Planet, Guided Evolution and Made Us Who We Are” (”Наша Луна: как небесная спутница Земли изменяла планету, направляла эволюции и сделала нас теми, кто мы есть”) — повествование о роли нашего уникального спутника в формировании жизни и экосистемы нашей планеты;

9. Steven Mithen. “The Language Puzzle: Piecing Together the Six-Million-Year Story of How Words Evolved” (”Загадка языка: собираем воедино шестимиллионолетнюю историю эволюции слов”) — археолог рассказывает о результатах новейших исследований в областях лингвистики, антропологии, психологии и генетики, связанных с развитием человеческих языков, от самых первых слов, до комплексных лингвистических систем сегодняшнего дня;

10. Ferris Jabr. Becoming Earth: How Our Planet Came to Life (”Становление Земли: как наша планета стала живой”) — книга рассказывает, как живая и неживая природа взаимодействуют друг с другом и как земные экосистемы, от микробов в глубоких шахтах до лесов Амазонки, видоизменяют тело планеты.

Что думаете? Что хотели бы почитать?

#scimage #книги

❤2👍2🆒1

Изображение. Совсем скоро, в конце февраля, NASA собирается запускать новый космический картограф — SPHEREx (Spectro-Photometer for the History of the Universe, спектро-фотометр для изучения истории вселенной!). Прибор просканирует всю небесную сферу на 102 инфракрасных длинах волн, чтобы определить или уточнить положения, красные смещения (сиречь, скорость) и, что самое важное, спектры 450 миллионов галактик, от самых далеких, а значит молодых, до самых близких и старых, чтобы головастые астрофизики могли построить новые модные модели эволюции вселенной. Сегодня примерно ту же задачу уже выполняет космический телескоп Euclid, ну а SPHEREx ему будет помогать некоторым более качественным оборудованием. В настоящий момент прибор собирают и тестируют в чистой комнате NASA в Боулдере, что и показано на фотографиях. Ждем запуск!

Что думаете?

#scimage

Что думаете?

#scimage

🔥6👍3

Изображение. Nature в рубрике “Где я работаю” иногда делится зарисовками из рабочего быта рядовых ученых.

Румынский палеоботаник Михай Эмилиан Попа (ведем себя прилично) примерно три месяца в течение каждого года проводит “в полях”, собирая интересные ископаемые образцы по всей стране. Оставшееся время он проводит в лаборатории, изучая и классифицируя образцы — рассматривая их под микроскопом, пытаясь найти в минералах включения окаменевших растений, сверяясь с литературой XIX в., пытаясь выдумать идеи для публикаций. В общем, культурно и цивилизованно проводит время. Сей скучный (как и вся наука, по большей части) процесс и представлен на серии снимков.

Что думаете?

#scimage

Румынский палеоботаник Михай Эмилиан Попа (ведем себя прилично) примерно три месяца в течение каждого года проводит “в полях”, собирая интересные ископаемые образцы по всей стране. Оставшееся время он проводит в лаборатории, изучая и классифицируя образцы — рассматривая их под микроскопом, пытаясь найти в минералах включения окаменевших растений, сверяясь с литературой XIX в., пытаясь выдумать идеи для публикаций. В общем, культурно и цивилизованно проводит время. Сей скучный (как и вся наука, по большей части) процесс и представлен на серии снимков.

Что думаете?

#scimage

❤2

Изображение. Хотя ее никто никогда не видел (sic), темная материя с высокой вероятностью существует. Над реализацией задачи ее обнаружить работает множество групп физиков и астрономов по всему миру. Одним из крутых проектов занимаются ребята из Университета Цюриха — они работают над детектором DARWIN, на который возлагаются призрачные надежды детектирования частиц темной материи. По принципу обнаружения DARWIN очень похож на детекторы нейтрино — есть здоровенный бак, заполненный жидким ксеноном, и система электродов, создающих в этой жидкости равномерное электрической поле. Такие устройства еще называют время-проекционными камерами. Если волею судеб какая-то частица темной материи (или нейтрино, на них детектор тоже рассчитан) все же соизволит провзаимодействовать с атомом ксенона, то электрические поле усилит сигнал от соударения и событие будет задетектировано. Сам DARWIN пока находится в разработке, а вот его уменьшенная копия, призванная продемонстрировать принцип, — детектор Xenoscope — уже монтируется (или даже смонтирован) в Цюрихских лабораториях. Детектор представляет собой трубку длиной 2.6 м, состоящую из (видимо) медных колец-электродов, погруженную в бак, наполненный 40 тоннами жидкого ксенона. Когда маленький прототип будет откалиброван и сможет детектировать хотя бы нейтрино, опыт от работы с ним можно будет перенести на более солидный DARWIN.

Что думаете?

#scimage

Что думаете?

#scimage

👏4👍1

Изображение. Ну а пока суд да дело, можно бросить последний оценивающий взгляд на новый космический картограф SPHEREx, который только-только упаковали под обтекатель ракеты-носителя Falcon 9, и вполне возможно, что уже завтра он отправится на место несения научного дежурства на низкой околоземной орбите. SPHEREx придет на подмогу телескопу Euclid — он будет измерять инфракрасные спектры и красные смещения сотен миллионов галактик по всей небесной сфере, а также поможет уточнить распределение темной материи во вселенной. Ну, про него я уже писал чуть ранее вот тут — тыц. Смотрим запуск?

Что думаете?

#scimage

Что думаете?

#scimage

👍6❤1

Изображение. Перекресток динозавровых троп возрастом 166 миллионов лет обнаружили на известняковом карьере в Оксфордшире. Беспрецедентное по размерам “шоссе” сохранило цепочки следов длиной до 150 метров, оставленных как минимум тремя видами здоровяков — хищным мегалозавров и травоядными диплодоком и цетиозавром. В одном месте цепочки следов хищника и травоядного даже пересекаются, что может помочь понять, как эти ребята взаимодействовали друг с другом.

Следы были покрыты слоем почвы, но обнаружены работником карьера, почувствовавшим твердые неровности под поверхностью. После этого на место выехал оперативный отряд из 100 оксфордских и бирмингемских специалистов, которые аккуратно все зачистили, отыскали около 200 следов, составили их 3D модели для дальнейшего изучения, ну и попутно сделали парочку атмосферных фотографий.

Что думаете?

#scimage

Следы были покрыты слоем почвы, но обнаружены работником карьера, почувствовавшим твердые неровности под поверхностью. После этого на место выехал оперативный отряд из 100 оксфордских и бирмингемских специалистов, которые аккуратно все зачистили, отыскали около 200 следов, составили их 3D модели для дальнейшего изучения, ну и попутно сделали парочку атмосферных фотографий.

Что думаете?

#scimage

🔥3👍2🫡1

Изображение. Физики из Саудовской Аравии и Китая получили красивейшие снимки красивейших веществ — металл-органических каркасов (MOF). MOF представляют собой гибрид металлических кластеров и сложных полимерных молекул, в котором полимеры служат каркасом, связывающим металлические кластеры в кристаллическую структуру. В данном исследовании изучалось двумерное вещество (нанолисты) Zr-BTB, в котором металл это, как несложно догадаться, цирконий, а полимер — некто 1,3,5-три(4-карбоксифенил)бензол или попросту BTB.

Электронографировать такие вещества сложно. Дело в том, что полимерные цепочки MOF очень хрупкие и распадаются от малейшего электронного пошлепывания (недотроги). Поэтому их сложно вообще как-либо измерить, а уж с атомарный разрешением так вообще. Но работягам удалось подобрать щадящие параметры для электронной птихографии и провести кропотливое сканирование, полностью обнажающее структуру соединения. Яркие кляксы на изображениях это собственно циркониевые кластеры, ну а все, что между ними, — полимеры.

Зачем MOF нужны? А низачем. У природы нет цели, она просто существует.

Статья опубликована в Nature Communication 22 января 2025 года.

Что думаете?

#scimage

Электронографировать такие вещества сложно. Дело в том, что полимерные цепочки MOF очень хрупкие и распадаются от малейшего электронного пошлепывания (недотроги). Поэтому их сложно вообще как-либо измерить, а уж с атомарный разрешением так вообще. Но работягам удалось подобрать щадящие параметры для электронной птихографии и провести кропотливое сканирование, полностью обнажающее структуру соединения. Яркие кляксы на изображениях это собственно циркониевые кластеры, ну а все, что между ними, — полимеры.

Зачем MOF нужны? А низачем. У природы нет цели, она просто существует.

Статья опубликована в Nature Communication 22 января 2025 года.

Что думаете?

#scimage

❤2👍2🔥2

Изображение. Просвечивающее электронномикроскопическое изображение и структурная модель первого гигантского вируса из Финляндии, получившего название Jyvaskylavirus в честь города, возле которого его обнаружили. Вирусные частицы имеют диаметр около 250 нм, что примерно в два раза больше коронавируса или вируса гриппа.

Гигантские вирусы это малоизученная группа вирусов-здоровяков, ну, то есть, больших, иногда не меньше иных бактерий. Паразитируют они в основном на амебах и прочих протистах, обитающих в почвах или водоемах, то есть, хорошо локализованы. Поэтому, наверное, такое внимание уделяется тому, где их обнаружили. Используя данные микроскопии, ученые (почему-то из Норвегии, Испании и Бразилии, а не Финляндии) реконструировали структуру вируса с разрешением 6.3 Å и выяснили, что он очень напоминает род Merseillevirus (из Франции, как не сложно догадаться). Красивые. Завели бы себе?

Статья опубликована в eLife 25 марта 2025 года.

Что думаете?

#scimage

Гигантские вирусы это малоизученная группа вирусов-здоровяков, ну, то есть, больших, иногда не меньше иных бактерий. Паразитируют они в основном на амебах и прочих протистах, обитающих в почвах или водоемах, то есть, хорошо локализованы. Поэтому, наверное, такое внимание уделяется тому, где их обнаружили. Используя данные микроскопии, ученые (почему-то из Норвегии, Испании и Бразилии, а не Финляндии) реконструировали структуру вируса с разрешением 6.3 Å и выяснили, что он очень напоминает род Merseillevirus (из Франции, как не сложно догадаться). Красивые. Завели бы себе?

Статья опубликована в eLife 25 марта 2025 года.

Что думаете?

#scimage

🔥4👍1

Изображение. Монтаж новой 120-тонной тарелки рефлектора для Комплекса дальней космической связи Голдстоун в пустыне Мохаве. DSS 23 — пятая из шести тарелок в рамках текущего апгрейда комплекса была установлена 18 декабря 2024 года. Комплекс, совместно с еще двумя — в Испании и Австралии, — предназначен для обеспечения радиосвязи с космическими аппаратами дальних миссий, таких как Voyager, Europa Clipper, Psyche и др.

Что думаете?

#scimage

Что думаете?

#scimage

🔥4

Изображение. Просто красивые электронно-микроскопические фотоэлектронографии, напоминающие некоторым о днях их аспирантской юности. На первом фото — отслаивающаяся (обычно не к месту) пленочка фоторезиста с нанесенным сверху золотым покрытием с целью создания массивов наноточек. На подложке из хрома, как я понимаю. Впоследствии, из получившихся наноточек диаметром около трехсот нанометров с помощью реактивного инонного травления вырезают полые золотые колонны. Достаточно прикольные, на самом деле. Что именно они призваны делать, пока в опубликованном виде не нашел. Вероятно, некоторого рода сенсоры. Изготовлено в лаборатории био-нанофотоники EPFL (набирают аспирантов и постдоков, дерзайте!).

Что думаете?

#scimage

Что думаете?

#scimage

👍3

Изображение. Может показаться, что это просто фотография горной вершины, освещенной заходящим, ну или восходящим, солнцем. На самом же деле, так и есть! Только вершина это очень маленькая, в микромире. И освещенная не солнцем, а электронами. Изображение, полученное с помощью сканирующего солнечного электронного микроскопа показывает сопло 3D-принтера, изготовленное из кремния и стекла.

Электронные микроскопы формируют изображение за счет облучения поверхности образца сфокусированным электронным пучком. Взаимодействие пучка с поверхностью сильно зависит от проводимости материала образца — проводники снимать обычно гораздо легче, ведь электроны просто стекают по ним, влекомые соответствующими полями. Изоляторам же избавиться от попавших на них электронов не так просто — они имеют тенденцию накапливать их на поверхности, а создаваемые поверхностные заряды, в свою очередь, взаимодействуют со свежими набегающими электронами из пучка. Все это в совокупности создает игру света и тени, которая может замысловатым образом напоминать оптические картины макромира.

Изображение получено мужиками-микроскопистами из EPFL.

Что думаете?

#scimage

Электронные микроскопы формируют изображение за счет облучения поверхности образца сфокусированным электронным пучком. Взаимодействие пучка с поверхностью сильно зависит от проводимости материала образца — проводники снимать обычно гораздо легче, ведь электроны просто стекают по ним, влекомые соответствующими полями. Изоляторам же избавиться от попавших на них электронов не так просто — они имеют тенденцию накапливать их на поверхности, а создаваемые поверхностные заряды, в свою очередь, взаимодействуют со свежими набегающими электронами из пучка. Все это в совокупности создает игру света и тени, которая может замысловатым образом напоминать оптические картины макромира.

Изображение получено мужиками-микроскопистами из EPFL.

Что думаете?

#scimage

🔥4❤1👏1

Media is too big

VIEW IN TELEGRAM

Изображение. Наглядная демонстрация работы электромеханической наносистемы, разработанной ребятами из Швейцарской лаборатории исследования материалов Empa. Устройство предназначено для создания контролируемых механических напряжений в материалах, но на очень маленьких масштабах, и представляет собой кремниевый “гребень”, подвешенный на подложке с помощью системы пружин. Амплитуда колебаний на видео составляет всего 200 нанометров. Приводится в движение все это дело с помощью электростатического гребенчатого привода: простыми словами, на зубцы гребенки, служащие в роли пластин наноконденсатора, подается напряжение, заставляющее их притягиваться или отталкиваться. Поэтому и система электромеханическая. Если это же устройство включить в обратном режиме — измерять напряжение, генерируемое движением, — то получится компактный акселерометр, более громоздкие аналоги которых имеются во многих девайсах. Ребята хотят научиться генерировать настолько небольшие перемещения, насколько возможно, чтобы с их помощью исследовать квантовые материалы вроде графеновых лент или углеродных нанотрубок.

Что думаете?

#scimage

Что думаете?

#scimage

🔥3😱1

Изображение. Nature продолжает делиться буднями работы ученых. На повестке дня — Сан Ук Хан, возглавляющий центр квантовых технологий Корейского института науки и техники. В центре разрабатываются технологии квантовых вычислений и “железо” для реализации фотонных квантовых устройств, в основном с использованием NV-центров.

NV-центры представляют собой точечные дефекты кристаллической решетки алмаза, в которых атом углерода заменяется атомом азота (N), что приводит к образованию вакансии (V) по соседству. В физике твердого тела такие структуры активно изучаются, так как представляют собой хорошо изолированные квантовые системы, спином которых можно манипулировать, в частности, с помощью лазерного луча.

Ну а для обывателя — имеем просто красивые фотографии с лазерами, пиу-пиу. Да, оптические установки по-прежнему юстируются с помощью бумажек. И да, делать это без защитных очков обычно не стоит, даже ради красивых фотосессий. Не пренебрегайте правилами техники безопасности!

Что думаете?

#scimage

NV-центры представляют собой точечные дефекты кристаллической решетки алмаза, в которых атом углерода заменяется атомом азота (N), что приводит к образованию вакансии (V) по соседству. В физике твердого тела такие структуры активно изучаются, так как представляют собой хорошо изолированные квантовые системы, спином которых можно манипулировать, в частности, с помощью лазерного луча.

Ну а для обывателя — имеем просто красивые фотографии с лазерами, пиу-пиу. Да, оптические установки по-прежнему юстируются с помощью бумажек. И да, делать это без защитных очков обычно не стоит, даже ради красивых фотосессий. Не пренебрегайте правилами техники безопасности!

Что думаете?

#scimage

🔥2