Новости науки. Физики из Принстона провели первое в мире прямое наблюдение вигнеровского кристалла.

Почти сто лет назад великая голова Юджин Вигнер предсказал, что при определенных условиях возможно формирование кристалла (упорядоченной в пространстве структуры) из одних электронов. В материале, естественно. Для этого нужно, чтобы плотность электроного газа была не очень высокой — чтобы у них было пространство, где разместиться — и очень низкая температура. На практике все это осложнено тем, что такая структура должна быть очень нестабильной и легко разрушаемой различными флуктуациями.

С момента предсказания Вигнера многие физики пытаются эти кристаллы получить и некоторые даже заявляют, что им это удалось. Однако все экспериментальные данные, представленные до сегодняшнего дня, ограничивались косвенными наблюдениями, которые также могли быть вызваны иными явлениями. Хотя весьма вероятно, что и реальные вигнеровские кристаллы там тоже были.

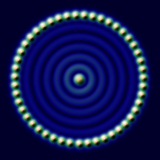

Свежее открытие заключается в том, что вигнеровский кристалл впервые удалось пронаблюдать напрямую. Для этого физики изготовили сверхчистый лист двумерного углерода — графена. Чистота материала нужна, потому что малейшие дефекты структуры тоже вносят дисбаланс в потенциальную вигнеровскую решетку. Затем материал был охлажден до сверхнизкой температуры в 210 мК (чтобы свести к минимуму любые шумы и флуктуации) и электронная плотность постепенно понижалась, пока в один момент электроны замечательным образом не упорядочились в стабильную треугольную решетку с периодом около 30 нм. Там еще магнитное поле нужно, но не суть. Наблюдалось это дело с помощью сканирующего туннельного микроскопа — устройства, способного напрямую визуализировать плотность электронных состояний у поверхности материала.

Играясь с электронной плотностью, ученым также удалось варьировать параметры кристалла в довольно широком диапазоне.

В общем, поздравляем старика Вигнера, он был прав. Ну и принстонцев тоже, само собой. Как и вообще всех ребят!

Зачем все это нужно? Да затем, что это просто офигенно!

Статья опубликована в Nature 10 апреля 2024 года. Бесплатный текст имеется в arXiv — тыц.

Что думаете?

#news

Почти сто лет назад великая голова Юджин Вигнер предсказал, что при определенных условиях возможно формирование кристалла (упорядоченной в пространстве структуры) из одних электронов. В материале, естественно. Для этого нужно, чтобы плотность электроного газа была не очень высокой — чтобы у них было пространство, где разместиться — и очень низкая температура. На практике все это осложнено тем, что такая структура должна быть очень нестабильной и легко разрушаемой различными флуктуациями.

С момента предсказания Вигнера многие физики пытаются эти кристаллы получить и некоторые даже заявляют, что им это удалось. Однако все экспериментальные данные, представленные до сегодняшнего дня, ограничивались косвенными наблюдениями, которые также могли быть вызваны иными явлениями. Хотя весьма вероятно, что и реальные вигнеровские кристаллы там тоже были.

Свежее открытие заключается в том, что вигнеровский кристалл впервые удалось пронаблюдать напрямую. Для этого физики изготовили сверхчистый лист двумерного углерода — графена. Чистота материала нужна, потому что малейшие дефекты структуры тоже вносят дисбаланс в потенциальную вигнеровскую решетку. Затем материал был охлажден до сверхнизкой температуры в 210 мК (чтобы свести к минимуму любые шумы и флуктуации) и электронная плотность постепенно понижалась, пока в один момент электроны замечательным образом не упорядочились в стабильную треугольную решетку с периодом около 30 нм. Там еще магнитное поле нужно, но не суть. Наблюдалось это дело с помощью сканирующего туннельного микроскопа — устройства, способного напрямую визуализировать плотность электронных состояний у поверхности материала.

Играясь с электронной плотностью, ученым также удалось варьировать параметры кристалла в довольно широком диапазоне.

В общем, поздравляем старика Вигнера, он был прав. Ну и принстонцев тоже, само собой. Как и вообще всех ребят!

Зачем все это нужно? Да затем, что это просто офигенно!

Статья опубликована в Nature 10 апреля 2024 года. Бесплатный текст имеется в arXiv — тыц.

Что думаете?

#news

Новости науки. Мужики из немецкого Марбурга обнаружили первую фрактальную молекулу.

Фрактальные структуры встречаются в природе повсеместно. Сложно даже сказать, где их нет, но одной из таких областей доселе была молекулярная химия — молекулы поразительным образом не любят собираться в фракталы.

Ну, или не любили. В новом исследовании химики из Института земной биологии имени Макса Планка обнаружили молекулу энзима, вырабатываемую цианобактерией Synechococcus elongatus, которая умеет достаточно легко собираться в треугольник Серпинского.

С помощью электронной микроскопии ученые даже выяснили причину таких свойств. Дело в том, что молекулы обычно обладают довольно высокой симметрией, предусматривающей образование лишь высокоупорядоченных структур. Новый же объект слегка нарушает это правило — его структура зависит от положения молекулы-прекурсора в макромолекуле. Эти небольшие регулярные вариации и позволяют ей образовывать фрактал.

Интересно, что чтобы добиться таких свойств бактерии особо и стараться-то не пришлось, но других фрактальных молекул, тем не менее, до сих пор найдено не было. Ученые теперь задаются вопросом, нужны ли бактерии зачем-то эти фракталы или это просто совпадение. Пока кажется, что последнее. Ну и интересно будет посмотреть на зарождение новой области науки — фрактальной химии. Хотя бы потому что это красиво!

Работа опубликована в Nature 10 апреля 2024 года.

Что думаете?

#news

Фрактальные структуры встречаются в природе повсеместно. Сложно даже сказать, где их нет, но одной из таких областей доселе была молекулярная химия — молекулы поразительным образом не любят собираться в фракталы.

Ну, или не любили. В новом исследовании химики из Института земной биологии имени Макса Планка обнаружили молекулу энзима, вырабатываемую цианобактерией Synechococcus elongatus, которая умеет достаточно легко собираться в треугольник Серпинского.

С помощью электронной микроскопии ученые даже выяснили причину таких свойств. Дело в том, что молекулы обычно обладают довольно высокой симметрией, предусматривающей образование лишь высокоупорядоченных структур. Новый же объект слегка нарушает это правило — его структура зависит от положения молекулы-прекурсора в макромолекуле. Эти небольшие регулярные вариации и позволяют ей образовывать фрактал.

Интересно, что чтобы добиться таких свойств бактерии особо и стараться-то не пришлось, но других фрактальных молекул, тем не менее, до сих пор найдено не было. Ученые теперь задаются вопросом, нужны ли бактерии зачем-то эти фракталы или это просто совпадение. Пока кажется, что последнее. Ну и интересно будет посмотреть на зарождение новой области науки — фрактальной химии. Хотя бы потому что это красиво!

Работа опубликована в Nature 10 апреля 2024 года.

Что думаете?

#news

This media is not supported in your browser

VIEW IN TELEGRAM

Новости науки. Буквально со дня на день (до сентября сего года) ученые прогнозируют очень редкое и моднейшее событие, например, а именно — вспышку новой звезды T CrB всего в 3000 световых лет от нас в созвездии Северной Короны. Подобные события в такой близости, что их можно наблюдать даже без специального оборудования, происходят лишь раз в 80 лет. Так что не пропустите!

Напомню, что вспышка новой происходит, когда белый карлик аккумулирует на себя водород своей звезды-компаньона (в данном случае это красный гигант), который эпично взрывается термоядерным пламенем при достижении некоторой критической массы. Затем таймер сбрасывается, а процесс аккумуляции начинается заново. Такая система также называется повторной новой.

Во время вспышки звездная величина системы повысится с +10 до +2, что на несколько дней сделает ее видимой невооруженным взглядом. На данный момент в нашей галактике обнаружено всего пять повторных новых такого типа.

Что думаете?

#news

Напомню, что вспышка новой происходит, когда белый карлик аккумулирует на себя водород своей звезды-компаньона (в данном случае это красный гигант), который эпично взрывается термоядерным пламенем при достижении некоторой критической массы. Затем таймер сбрасывается, а процесс аккумуляции начинается заново. Такая система также называется повторной новой.

Во время вспышки звездная величина системы повысится с +10 до +2, что на несколько дней сделает ее видимой невооруженным взглядом. На данный момент в нашей галактике обнаружено всего пять повторных новых такого типа.

Что думаете?

#news

Новости науки. Согласно свежему анализу данных, собранных аппаратом Mars Express, марсианская луна Фобос (а, вероятно, и Деймос) является частью захваченной Марсом кометы.

Уже много лет исследователи ломают головы над тем, как образовались Фобос и Деймос. Была версия, что так же, как и наша Луна, — в результате крупного столкновения с другим небесным телом. Но эта гипотеза была разбита тем фактом, что химический состав лун сильно отличается от состава Марса. Считается также, что они могут быть захваченными астероидами из пояса астероидов между Марсом и Юпитером. Однако ни одна из симуляций такого захвата не смогла объяснить почти круговые орбиты спутников.

Свежий анализ старых данных, собранных Mars Express, показывает, что все может быть еще экзотичнее, и что спутники являются двумя половинками одной из комет семейства Юпитера (комет, на орбиты которых оказал большое влияние наш планетарный Повелитель). Исследователи из Университета Париж-Сите проанализировали фотометрические характеристики Фобоса и обнаружили, что они почти идентичны таковым у некоторых комет (например, у пресловутой кометы Чурюмова-Герасименко, которая, кстати, тоже двойная — такая структура могла бы объяснить распад одной кометы на два спутника). В частности, структура поверхности Фобоса очень пористая, как будто покрыта толстым слоем пыли, состоящей из бороздчатых частиц, отражающих свет по-разному в зависимости от освещения. Однако некоторые характеристики Фобоса все же не совпадают с таковыми у комет, что пока заставляет исследователей сомневаться в своей догадке.

На 2026 год планируется запуск японского аппарата Martian Moons eXploration (MMX), который, вероятно, сможет пролить больше деталей на происхождение спутников.

Статья выложена в arXiv 18 марта 2024 года.

Что думаете?

#news

Уже много лет исследователи ломают головы над тем, как образовались Фобос и Деймос. Была версия, что так же, как и наша Луна, — в результате крупного столкновения с другим небесным телом. Но эта гипотеза была разбита тем фактом, что химический состав лун сильно отличается от состава Марса. Считается также, что они могут быть захваченными астероидами из пояса астероидов между Марсом и Юпитером. Однако ни одна из симуляций такого захвата не смогла объяснить почти круговые орбиты спутников.

Свежий анализ старых данных, собранных Mars Express, показывает, что все может быть еще экзотичнее, и что спутники являются двумя половинками одной из комет семейства Юпитера (комет, на орбиты которых оказал большое влияние наш планетарный Повелитель). Исследователи из Университета Париж-Сите проанализировали фотометрические характеристики Фобоса и обнаружили, что они почти идентичны таковым у некоторых комет (например, у пресловутой кометы Чурюмова-Герасименко, которая, кстати, тоже двойная — такая структура могла бы объяснить распад одной кометы на два спутника). В частности, структура поверхности Фобоса очень пористая, как будто покрыта толстым слоем пыли, состоящей из бороздчатых частиц, отражающих свет по-разному в зависимости от освещения. Однако некоторые характеристики Фобоса все же не совпадают с таковыми у комет, что пока заставляет исследователей сомневаться в своей догадке.

На 2026 год планируется запуск японского аппарата Martian Moons eXploration (MMX), который, вероятно, сможет пролить больше деталей на происхождение спутников.

Статья выложена в arXiv 18 марта 2024 года.

Что думаете?

#news

Новости науки (наконец-то!). Вдохновившись примером всемирного хранилища семян на Шпицбергене, исследователи из Смитсоновского института строят планы пойти еще дальше (в прямом и переносном смыслах) и создать хранилище биоматериала земных видов аж на Луне!

Самым сложным в сохранении биоматериала является то, что для этого необходимы достаточно низкие температуры. И если для сохранения семян температур чуть ниже нуля вполне достаточно, то биоматериал животных требует еще на добрую сотню градусов ниже. На Земле таких холодных мест нет, поэтому возникает потребность в сложной криогенной инфраструктуре и постоянных затратах энергии, которые в долгосрочной перспективе (а тем более с заделом на потенциальные глобальные катастрофы) трудноосуществимы. Кстати, то же хранилище на Шпицбергене, которое специально построено в холодном регионе, чтобы уменьшить энергозатраты, недавно подтопило из-за глобального потепления.

А вот космическое пространство своими низкими температурами славится, и, к примеру, на Луне, в полярных регионах, есть глубокие кратеры, никогда не видевшие солнечного света (так называемые "регионы вечной тени"), температура в которых уже слабо отличается от абсолютного нуля (до -246°C), чего вполне достаточно для хранения биологических образцов без каких-либо затрат. энергии

Конечно, другой важной проблемой является устойчивость к радиации, которой в космосе тоже хоть отбавляй, и над этой проблемой ученые собираются работать на предстоящих этапах исследования.

Первоначально в хранилище планируется поместить биоматериал видов, находящихся под угрозой исчезновения, но в последствии, если удастся привлечь финансирование, можно будет сделать хранилище общественным и размещать там материал по запросу всяких богатых дядек.

Сохранять, кстати, хотят фибропласты, так как они во всех отношениях устойчивее и неприхотливее более традиционных для сохранения клеток.

Исследование опубликовано в BioScience 31 июля 2024 года.

Что думаете?

#news

Самым сложным в сохранении биоматериала является то, что для этого необходимы достаточно низкие температуры. И если для сохранения семян температур чуть ниже нуля вполне достаточно, то биоматериал животных требует еще на добрую сотню градусов ниже. На Земле таких холодных мест нет, поэтому возникает потребность в сложной криогенной инфраструктуре и постоянных затратах энергии, которые в долгосрочной перспективе (а тем более с заделом на потенциальные глобальные катастрофы) трудноосуществимы. Кстати, то же хранилище на Шпицбергене, которое специально построено в холодном регионе, чтобы уменьшить энергозатраты, недавно подтопило из-за глобального потепления.

А вот космическое пространство своими низкими температурами славится, и, к примеру, на Луне, в полярных регионах, есть глубокие кратеры, никогда не видевшие солнечного света (так называемые "регионы вечной тени"), температура в которых уже слабо отличается от абсолютного нуля (до -246°C), чего вполне достаточно для хранения биологических образцов без каких-либо затрат. энергии

Конечно, другой важной проблемой является устойчивость к радиации, которой в космосе тоже хоть отбавляй, и над этой проблемой ученые собираются работать на предстоящих этапах исследования.

Первоначально в хранилище планируется поместить биоматериал видов, находящихся под угрозой исчезновения, но в последствии, если удастся привлечь финансирование, можно будет сделать хранилище общественным и размещать там материал по запросу всяких богатых дядек.

Сохранять, кстати, хотят фибропласты, так как они во всех отношениях устойчивее и неприхотливее более традиционных для сохранения клеток.

Исследование опубликовано в BioScience 31 июля 2024 года.

Что думаете?

#news

Новости науки. Самая черная краска или поверхность угля отражают примерно 3% падающего на них естественного света. Они выглядят достаточно черными, но все равно отражают довольно много для приложений, в которых хотелось бы не отражать совсем ничего. Например, в сверхточных астрономических приборах, в которых каждый фотон на счету. Хотя человечество уже изобрело материалы, отражающие лишь 0.1% излучения (например, Vantablack, состоящий из вертикального "леса" углеродных нанотрубок), они весьма дороги — тот же Vantablack стоит больше 400 долларов за десятисантиметровый квадратик.

Но вот, кажется, ребятам из Университета Британской Колумбии удалось изобрести еще один сверхчерный материал, который к тому же относительно дешев, так как производится из обычной древесины. Материал, названный Nxylon, получили совершенно случайно, когда экспериментировали с воздействием высокоэнергетической плазмы на поверхность древесины липы. Липа сама по себе достаточно пористая, но взаимодействие с плазмой каким-то образом нарушает клеточную структуру дерева, модифицируя поры так, что они гораздо эффективнее улавливают свет.

Хотя материал по качеству уступает Vantablack, отражая чуть меньше процента света, этого, благодаря его дешевизне, может быть достаточно для многих инженерных применений.

Другой важный аспект — даже если материал покрыть тонким металлическим слоем, например, золота, сделав поверхность проводящей, его светопоглощающие свойства сохраняются.

В общем, ребята решили завязать с наукой и создают компанию по масштабированию производства Nxylon. Не могу их винить.

Статья опубликована в Advanced Sustainable Systems 16 июня 2024 года.

Что думаете?

#news

Но вот, кажется, ребятам из Университета Британской Колумбии удалось изобрести еще один сверхчерный материал, который к тому же относительно дешев, так как производится из обычной древесины. Материал, названный Nxylon, получили совершенно случайно, когда экспериментировали с воздействием высокоэнергетической плазмы на поверхность древесины липы. Липа сама по себе достаточно пористая, но взаимодействие с плазмой каким-то образом нарушает клеточную структуру дерева, модифицируя поры так, что они гораздо эффективнее улавливают свет.

Хотя материал по качеству уступает Vantablack, отражая чуть меньше процента света, этого, благодаря его дешевизне, может быть достаточно для многих инженерных применений.

Другой важный аспект — даже если материал покрыть тонким металлическим слоем, например, золота, сделав поверхность проводящей, его светопоглощающие свойства сохраняются.

В общем, ребята решили завязать с наукой и создают компанию по масштабированию производства Nxylon. Не могу их винить.

Статья опубликована в Advanced Sustainable Systems 16 июня 2024 года.

Что думаете?

#news

Новости науки. Ребята из американского Университета Пердью замутили самую маленькую в мире дискотеку (это они сами пишут)! В качестве диско-шара выступил флюоресцирующий наноалмаз размером меньше микрона, левитирующий над подложкой с помощью специальной ионной ловушки и вращающийся с огромной частотой (до 20 МГц).

Цель эксперимента — изучение поведения кубитов в наноалмазе, в роли которых выступают так называемые NV-центры — особые дефекты в кристаллической структуре алмаза, состоящие из атома азота и вакансии, очень популярные нынче объекты для моделирования всяческих квантовых штук. Согласно теории, на которую опираются авторы, вращение с высокой угловой скоростью должно некоторым образом воздействовать на спин кубитов, а посредством наблюдения фазы Берри (я даже не буду пытаться объяснить, что это. Нет, правда, не лезьте туда) можно попытаться измерить, как кубиты взаимодействуют с гравитацией, а через это, соответственно, лучше понять, как интегрировать гравитацию в квантовую механику — гранд-задача, остро стоящая перед современной физикой.

Не углубляясь в дебри теории, в очередной раз захотелось отметить, какие поразительные с технической точки зрения эксперименты удается реализовывать сегодняшним работягам-аспирантам.

Статья опубликована в Nature Communications 13 июня 2024 года.

Что думаете?

#news

Цель эксперимента — изучение поведения кубитов в наноалмазе, в роли которых выступают так называемые NV-центры — особые дефекты в кристаллической структуре алмаза, состоящие из атома азота и вакансии, очень популярные нынче объекты для моделирования всяческих квантовых штук. Согласно теории, на которую опираются авторы, вращение с высокой угловой скоростью должно некоторым образом воздействовать на спин кубитов, а посредством наблюдения фазы Берри (я даже не буду пытаться объяснить, что это. Нет, правда, не лезьте туда) можно попытаться измерить, как кубиты взаимодействуют с гравитацией, а через это, соответственно, лучше понять, как интегрировать гравитацию в квантовую механику — гранд-задача, остро стоящая перед современной физикой.

Не углубляясь в дебри теории, в очередной раз захотелось отметить, какие поразительные с технической точки зрения эксперименты удается реализовывать сегодняшним работягам-аспирантам.

Статья опубликована в Nature Communications 13 июня 2024 года.

Что думаете?

#news

Новости науки. Физики из Университета Аризоны придумали микроскоп, способный фотографировать электроны в реальном времени, с аттосекундным разрешением.

Увидеть микрочастицы трудно не только потому, что они очень маленькие, но и потому, что они невероятно быстрые. Несмотря на то, что скорость электронов в твердых телах значительно меньше световой, характерное время протекания атомных процессов все равно измеряется единицами аттосекунд (аттосекунда это 10^-18 секунды).

Временное разрешение наших приборов определяется тем, насколько короткие лазерные импульсы мы можем сгенерировать. Это как экспозиция камеры — чем дольше импульс, тем более размазанным получается движущийся измеряемый объект. Аттосекундная физика и аттосекундные лазеры, в принципе, не новы, но ранее длина импульсов измерялась либо несколькими аттосекундами, либо цугами из множества аттосекундных импульсов. Это уже очень здорово, но все еще недостаточно для того, чтобы разрешить электроны в твердых телах.

Но вот ребята придумали, как это сделать, и запихнули аттосекундную камеру в просвечивающий электронный микроскоп. Временное разрешение получилось настолько малым, что теперь стало возможным визуализировать положение электронов в реальном времени. К примеру, на изображении ниже показано, как меняется электронная плотность в листе графена в течение нескольких фемтосекунд при приложении внешнего переменного потенциала. Стоп-кадры в определенные моменты времени действительно позволяют увидеть локализацию электронных состояний с очень хорошей точностью. Красным цветом показана высокая плотность состояний, белым — средняя и синим/черным — низкая. Черной сеточкой наложены положения атомов углерода и связей между ними.

Глубоко вдаваться в детали принципа работы получившегося устройства не буду, но там все не так просто — нужна хитрая комбинация трех импульсов — двух лазерных и одного электронного. К сожалению, без подобных технических хитростей аттосекундное разрешение по-прежнему недостижимо.

Работа опубликована в Science Advances 21 августа 2024 года.

Что думаете?

#news

Увидеть микрочастицы трудно не только потому, что они очень маленькие, но и потому, что они невероятно быстрые. Несмотря на то, что скорость электронов в твердых телах значительно меньше световой, характерное время протекания атомных процессов все равно измеряется единицами аттосекунд (аттосекунда это 10^-18 секунды).

Временное разрешение наших приборов определяется тем, насколько короткие лазерные импульсы мы можем сгенерировать. Это как экспозиция камеры — чем дольше импульс, тем более размазанным получается движущийся измеряемый объект. Аттосекундная физика и аттосекундные лазеры, в принципе, не новы, но ранее длина импульсов измерялась либо несколькими аттосекундами, либо цугами из множества аттосекундных импульсов. Это уже очень здорово, но все еще недостаточно для того, чтобы разрешить электроны в твердых телах.

Но вот ребята придумали, как это сделать, и запихнули аттосекундную камеру в просвечивающий электронный микроскоп. Временное разрешение получилось настолько малым, что теперь стало возможным визуализировать положение электронов в реальном времени. К примеру, на изображении ниже показано, как меняется электронная плотность в листе графена в течение нескольких фемтосекунд при приложении внешнего переменного потенциала. Стоп-кадры в определенные моменты времени действительно позволяют увидеть локализацию электронных состояний с очень хорошей точностью. Красным цветом показана высокая плотность состояний, белым — средняя и синим/черным — низкая. Черной сеточкой наложены положения атомов углерода и связей между ними.

Глубоко вдаваться в детали принципа работы получившегося устройства не буду, но там все не так просто — нужна хитрая комбинация трех импульсов — двух лазерных и одного электронного. К сожалению, без подобных технических хитростей аттосекундное разрешение по-прежнему недостижимо.

Работа опубликована в Science Advances 21 августа 2024 года.

Что думаете?

#news

Новости науки. Физики с большущими головами с эксперимента STAR (Solenoidal Tracker at RHIC), расположенного на Релятивистском коллайдере тяжелых ионов в Национальной лаборатории Брукхэвена пронаблюдали самое тяжелое на сегодняшний день ядро антивещества.

Антиматерию придумал Поль Дирак почти сто лет назад, в 1928 году, когда игрался с релятивистскими квантовыми уравнениями. Внезапно оказалось, что одно из возможных их решений — мистические частицы, аналогичные электронам, но с положительным электрическим зарядом. Это один из тех великих моментов в науке, когда человек сумел одним лишь мысленным взором предвосхитить природу реальности, ведь эти загадочные частицы действительно были экспериментально обнаружены в 1932 г. и названы антиэлектронами (или позитронами). Оказалось, что весь наш привычный корпускулярный мир имеет отражение в виде мира аниматерии, которой почему-то наш сегмент вселенной сильно обделен. И не удивительно, ведь при взаимодействии антиматерии с обычной материей происходит аннигиляция и обе частицы преобразуются в электромагнитное излучение.

В частности поэтому обнаружение античастиц, а тем более тяжелых античастиц довльно сложная задача. Однако предполагается, что все они имеют полностью аналогичные привычной материи свойства, то есть могут образовывать антиатомы, антимолекулы и даже антилюдишек.

Так вот, физики с эксперимента STAR спокойно себе сталкивали ядра урана на релятивистских скоростях, создавая маленькие подобия большого взрыва в трубе ускорителя, как вдруг обнаружилось, что наряду с привычными частицами (в основном, пи-мезонами) в детекторы попадает нечно интересное. Проанализировав свойства неизвестного гостя, ученые выяснили, что имеют дело с изотопом антиводорода, да не просто антиводорода, а антигиперводорода-4, то есть частицы, составленной из одного антипротона, двух антинейтронов и одного антигиперона — очень интересного товарища, представляющего собой аналог антинейтрона, но содержащего s-кварк вместо одного из привычных для барионов u и d-кварков. На сегодняшний день это самое тяжелое ядро антиматерии, наблюдавшихся экспериментально

Тщательно измерив свойства частицы, выяснилось, что она действительно полностью аналогична нормальному гиперводороду (если этот эпитет вообще можно применить к гиперчастицам). Так что — скука. Однако надо не останавливаться и продолжать производить всё более тяжелую антиматерию, хотя бы просто потому что это офигенно.

Статья опубликована в Nature 21 августа 2024 года.

Что думаете?

#news

Антиматерию придумал Поль Дирак почти сто лет назад, в 1928 году, когда игрался с релятивистскими квантовыми уравнениями. Внезапно оказалось, что одно из возможных их решений — мистические частицы, аналогичные электронам, но с положительным электрическим зарядом. Это один из тех великих моментов в науке, когда человек сумел одним лишь мысленным взором предвосхитить природу реальности, ведь эти загадочные частицы действительно были экспериментально обнаружены в 1932 г. и названы антиэлектронами (или позитронами). Оказалось, что весь наш привычный корпускулярный мир имеет отражение в виде мира аниматерии, которой почему-то наш сегмент вселенной сильно обделен. И не удивительно, ведь при взаимодействии антиматерии с обычной материей происходит аннигиляция и обе частицы преобразуются в электромагнитное излучение.

В частности поэтому обнаружение античастиц, а тем более тяжелых античастиц довльно сложная задача. Однако предполагается, что все они имеют полностью аналогичные привычной материи свойства, то есть могут образовывать антиатомы, антимолекулы и даже антилюдишек.

Так вот, физики с эксперимента STAR спокойно себе сталкивали ядра урана на релятивистских скоростях, создавая маленькие подобия большого взрыва в трубе ускорителя, как вдруг обнаружилось, что наряду с привычными частицами (в основном, пи-мезонами) в детекторы попадает нечно интересное. Проанализировав свойства неизвестного гостя, ученые выяснили, что имеют дело с изотопом антиводорода, да не просто антиводорода, а антигиперводорода-4, то есть частицы, составленной из одного антипротона, двух антинейтронов и одного антигиперона — очень интересного товарища, представляющего собой аналог антинейтрона, но содержащего s-кварк вместо одного из привычных для барионов u и d-кварков. На сегодняшний день это самое тяжелое ядро антиматерии, наблюдавшихся экспериментально

Тщательно измерив свойства частицы, выяснилось, что она действительно полностью аналогична нормальному гиперводороду (если этот эпитет вообще можно применить к гиперчастицам). Так что — скука. Однако надо не останавливаться и продолжать производить всё более тяжелую антиматерию, хотя бы просто потому что это офигенно.

Статья опубликована в Nature 21 августа 2024 года.

Что думаете?

#news

Nature

Observation of the antimatter hypernucleus \({}_{\bar{{\boldsymbol{\Lambda }}}}{}^{{\bf{4}}}\bar{{\bf{H}}}\)

Nature - An antimatter hypernucleus formed by an anti-lambda hadron, an antiproton and two antineutrons was observed through its two-body decay after production in ultrarelativistic heavy-ion...

Новости науки. Мы до сих пор совершенно не понимаем, как образуются сверхмассивные черные дыры. Наша собственная, в Млечном Пути, — не исключение. Она вроде и не особо большая — всего 4 миллиона солнечных масс (в сравнении с иногда десятками миллиардов солнечных в других галактиках), но у нее есть другие аномальные характеристики, которые трудно объяснить. К примеру то, что она довольно быстро вращается, а ось вращения наклонена на солидные 30° к галактической плоскости.

Проанализировав все имеющиеся на сегодняшний день данные, в частности — с Телескопа Горизонта Событий (это та самая штука, сделавшая Interstellar-like фоточки двух сверхмассивных черных дыр), ребята из Университета Невады в Лас-Вегасе заключили, что сформировалась-то наша сверхмассивная черная дыра в нынешнем виде не так уж давно — всего около восьми миллиардов лет назад — да не просто сама по себе, а в результате слияния двух черных дыр — одной тогдашней из нашей галактики, а другой — из давно почившей карликовой галактики Гайя-Энцелад, которая, как считается, столкнулась с нашей именно в тот период, около восьми миллиардов лет назад, и была разорвана на кусочки (сегодня звезды той галактики либо стали частью нашей, либо вращаются по сильно вытянутым орбитам за пределами Млечного Пути).

Ученым помогло то, что мы примерно знаем параметры того столкновения, то есть массы обеих галактик (масса Гайи-Энцелада составляла примерно миллиард солнечных, а ее сверхмассивная черная дыра была примерно в 4 раза легче нашей) и угол их сближения. Проведя симуляции, ученые выяснили, что слияние черных дыр с соответствующими импульсами очень хорошо объяснило бы параметры нашей нынешней сверхмассивной черной дыры.

Так что, вот так вот, наша центральная черная дыра не такая уж и старушка, получается. Ну, если ребята правы, конечно. К сожалению, все это не приближает нас к разгадке того, как же сверхмассивные черные дыры образуются изначально.

Статья опубликована в Nature Astronomy 6 сентября 2024 года.

Что думаете?

#news

Проанализировав все имеющиеся на сегодняшний день данные, в частности — с Телескопа Горизонта Событий (это та самая штука, сделавшая Interstellar-like фоточки двух сверхмассивных черных дыр), ребята из Университета Невады в Лас-Вегасе заключили, что сформировалась-то наша сверхмассивная черная дыра в нынешнем виде не так уж давно — всего около восьми миллиардов лет назад — да не просто сама по себе, а в результате слияния двух черных дыр — одной тогдашней из нашей галактики, а другой — из давно почившей карликовой галактики Гайя-Энцелад, которая, как считается, столкнулась с нашей именно в тот период, около восьми миллиардов лет назад, и была разорвана на кусочки (сегодня звезды той галактики либо стали частью нашей, либо вращаются по сильно вытянутым орбитам за пределами Млечного Пути).

Ученым помогло то, что мы примерно знаем параметры того столкновения, то есть массы обеих галактик (масса Гайи-Энцелада составляла примерно миллиард солнечных, а ее сверхмассивная черная дыра была примерно в 4 раза легче нашей) и угол их сближения. Проведя симуляции, ученые выяснили, что слияние черных дыр с соответствующими импульсами очень хорошо объяснило бы параметры нашей нынешней сверхмассивной черной дыры.

Так что, вот так вот, наша центральная черная дыра не такая уж и старушка, получается. Ну, если ребята правы, конечно. К сожалению, все это не приближает нас к разгадке того, как же сверхмассивные черные дыры образуются изначально.

Статья опубликована в Nature Astronomy 6 сентября 2024 года.

Что думаете?

#news

Новости науки. Астрофизики из Технологического института в Рочестере открыли новый способ образования планет — из останков разрушаемых звезд.

Обычные планетные системы образуются одновременно со своей родительской звездой — в результате коллапса газопылевого облака, являющегося исходным материалом как для звезды, так и для планет.

Однако иногда ученые обнаруживают космические объекты, не укладывающиеся в такой сценарий формирования. Например, планетная система WD 1856+534, расположенная в 80 световых годах от нас и состоящая из белого карлика и газового гиганта размером с Юпитер. Проблема здесь в том, что газовый гигант обращается настолько близко к звезде (в 50 раз ближе, чем расстояние между Землей и Солнцем), что объяснить его формирование обычным сценарием никак нельзя.

Покумекав, как же такое могло произойти, астрофизики сочинили новую гипотезу. Вполне вероятно, что раньше система представляла собой двойную, состоящую из белого карлика и звезды типа Солнца. В таких системах, если расстояние между компонентами не велико, массивный белый карлик часто перетягивает на себя материал звезды-компаньона, частично аккумулируя его на себя, частично выбрасывая в межзвездное пространство, а частично оставляя рядом в виде аккреционного диска. Часто, в результате этого процесса вторая звезда полностью разрушается. И тут ученые подумали, что ведь ничто не запрещает планете сформироваться из аккреционного диска, аналогично тому, как в стандартном сценарии это происходит из диска протопланетного. Это объяснило бы и то, почему планета находится так близко. А остаток аккреционного диска со временем рассеился бы, оставив лишь новорожденную планету. Так что, вполне вероятно, что новорожденная планета вылезла прямиком из умирающей звезды.

К сожалению, пока что подтвердить такую гипотезу формирования не представляется возможным, ибо других подобных систем на отличных стадиях эволюции у нас нет. Помочь смог бы спектральный анализ новой планеты — ее элементный состав мог бы подсказать, из звезды на какой стадии эволюции планета образовалась. Но и здесь чувствительности наших приборов пока недостаточно.

Работа опубликована в arXiv 19 июля 2024 года.

Изображение: гипотетический вид системы по версии Eyes on exoplanets

Что думаете?

#news

Обычные планетные системы образуются одновременно со своей родительской звездой — в результате коллапса газопылевого облака, являющегося исходным материалом как для звезды, так и для планет.

Однако иногда ученые обнаруживают космические объекты, не укладывающиеся в такой сценарий формирования. Например, планетная система WD 1856+534, расположенная в 80 световых годах от нас и состоящая из белого карлика и газового гиганта размером с Юпитер. Проблема здесь в том, что газовый гигант обращается настолько близко к звезде (в 50 раз ближе, чем расстояние между Землей и Солнцем), что объяснить его формирование обычным сценарием никак нельзя.

Покумекав, как же такое могло произойти, астрофизики сочинили новую гипотезу. Вполне вероятно, что раньше система представляла собой двойную, состоящую из белого карлика и звезды типа Солнца. В таких системах, если расстояние между компонентами не велико, массивный белый карлик часто перетягивает на себя материал звезды-компаньона, частично аккумулируя его на себя, частично выбрасывая в межзвездное пространство, а частично оставляя рядом в виде аккреционного диска. Часто, в результате этого процесса вторая звезда полностью разрушается. И тут ученые подумали, что ведь ничто не запрещает планете сформироваться из аккреционного диска, аналогично тому, как в стандартном сценарии это происходит из диска протопланетного. Это объяснило бы и то, почему планета находится так близко. А остаток аккреционного диска со временем рассеился бы, оставив лишь новорожденную планету. Так что, вполне вероятно, что новорожденная планета вылезла прямиком из умирающей звезды.

К сожалению, пока что подтвердить такую гипотезу формирования не представляется возможным, ибо других подобных систем на отличных стадиях эволюции у нас нет. Помочь смог бы спектральный анализ новой планеты — ее элементный состав мог бы подсказать, из звезды на какой стадии эволюции планета образовалась. Но и здесь чувствительности наших приборов пока недостаточно.

Работа опубликована в arXiv 19 июля 2024 года.

Изображение: гипотетический вид системы по версии Eyes on exoplanets

Что думаете?

#news

Новости науки. Ого! Ребята из ETH Zürich реализовали первый в истории механический кубит.

Новость действительно интересная. Долгое время создание механических кубитов, то есть механически вибрирующей системы, находящейся в квантовой суперпозиции нескольких мод вибраций, считалось маловозможным. Трудности связаны в основном с очень коротким временем декогеренции механических систем из-за акустических потерь и взаимодействия со средой. Другая сложность в том, что резонансные частоты (фактически, энергетические уровни квантовой системы) равномерно распределены по шкале энергии, а для реализации кубита нужно как-то изолировать две частоты от всех остальных, то есть приблизить их друг к другу и отдалить от прочих.

Похоже, физикам из Цюриха удалось решить эти проблемы. Их устройство представляет собой небольшой куполообразный кусочек нитрида алюминия, нанесенный на сапфировую подложку, который совершает акустические колебания при подаче внешнего напряжения. Рядом с нитридноалюминиевым куполом расположен классический сверхпроводящий кубит с небольшой антенной, которая и индуцирует колебания в механической системе. Каким-то оразом взаимодействие этих двух систем (не буду притворяться, что даже примерно понимаю, как это работает) приводит к тому, что в мехническом осцилляторе получается изолировать и квантово суперпозиционировать два фононных энергетических уровня.

Ребята даже продемонстрировали функциональные свойства кубита, выполнив базовые квантовомеханические логические операции и простейшие квантовые алгоритмы. Пока не очень понятно, имеет ли такая система какие-то преимущества перед традиционными сверхпроводящими, оптическими или атомарными кубитами, но это как минимум совершенно новый принцип построения квантовых систем и новое измерение в фазовом пространстве возможных квантовых устройств. Будем следить за развитием.

Новость опубликована в Science 14 ноября 2024 года. Полный текст стати доступен в arXiv — тыц.

Что думаете?

#news

Новость действительно интересная. Долгое время создание механических кубитов, то есть механически вибрирующей системы, находящейся в квантовой суперпозиции нескольких мод вибраций, считалось маловозможным. Трудности связаны в основном с очень коротким временем декогеренции механических систем из-за акустических потерь и взаимодействия со средой. Другая сложность в том, что резонансные частоты (фактически, энергетические уровни квантовой системы) равномерно распределены по шкале энергии, а для реализации кубита нужно как-то изолировать две частоты от всех остальных, то есть приблизить их друг к другу и отдалить от прочих.

Похоже, физикам из Цюриха удалось решить эти проблемы. Их устройство представляет собой небольшой куполообразный кусочек нитрида алюминия, нанесенный на сапфировую подложку, который совершает акустические колебания при подаче внешнего напряжения. Рядом с нитридноалюминиевым куполом расположен классический сверхпроводящий кубит с небольшой антенной, которая и индуцирует колебания в механической системе. Каким-то оразом взаимодействие этих двух систем (не буду притворяться, что даже примерно понимаю, как это работает) приводит к тому, что в мехническом осцилляторе получается изолировать и квантово суперпозиционировать два фононных энергетических уровня.

Ребята даже продемонстрировали функциональные свойства кубита, выполнив базовые квантовомеханические логические операции и простейшие квантовые алгоритмы. Пока не очень понятно, имеет ли такая система какие-то преимущества перед традиционными сверхпроводящими, оптическими или атомарными кубитами, но это как минимум совершенно новый принцип построения квантовых систем и новое измерение в фазовом пространстве возможных квантовых устройств. Будем следить за развитием.

Новость опубликована в Science 14 ноября 2024 года. Полный текст стати доступен в arXiv — тыц.

Что думаете?

#news

Новости науки. Физики из Университета Буффало в Нью-Йорке предложили новый интересный способ обнаружения первичных черных дыр.

В отличие от черных дыр, которые мы себе обычно представляем, — черных дыр звездных масс, образующихся в результате коллапса звезд, — первичные черные дыры достаточно невзрачны. Считается, что это объекты микроскопического размера, образовавшиеся в хаосе ранней вселенной и снующие по ней с тех пор туда-сюда в виде своего рода частиц. Экспериментально их пока никто не наблюдал, но они являются одним из кандидатов на роль пресловутой темной материи, так что если бы их удалось обнаружить, то, возможно, мы бы разрешили одну из главных загадок современной физики.

Но как их можно было бы пронаблюдать экспериментально? Интересный способ предложили физики из Университета Буффало. Они рассчитали, что первичные черные дыры, движущиеся с большими скоростями, должны оставлять обнаружимые туннели в твердых веществах. К примеру, первичная черная дыра с массой 10^19 кг оставила бы в куске металла туннельчик диаметром 0.1 микрометра, что вполне обнаружимо современными микроскопами. Они даже могли бы проходить через наши тела без каких-либо последствий для оных. Осложняется все тем, что события эти предсказываются достаточно редкими. Вероятность наличия такого “трека” в камешке возрастом в миллиард лет оценивается в 0.000001. Поэтому авторы говорят, что искать их намеренно особого смысла нет, но мы могли бы иметь их в виду при проведении иных микроскопических исследований — глядишь, что-нибудь случайно попадется на глаза в электронный пучок.

Работа опубликована в Physics of the Dark Universe 19 сентября 2024 года.

Что думаете?

#news

В отличие от черных дыр, которые мы себе обычно представляем, — черных дыр звездных масс, образующихся в результате коллапса звезд, — первичные черные дыры достаточно невзрачны. Считается, что это объекты микроскопического размера, образовавшиеся в хаосе ранней вселенной и снующие по ней с тех пор туда-сюда в виде своего рода частиц. Экспериментально их пока никто не наблюдал, но они являются одним из кандидатов на роль пресловутой темной материи, так что если бы их удалось обнаружить, то, возможно, мы бы разрешили одну из главных загадок современной физики.

Но как их можно было бы пронаблюдать экспериментально? Интересный способ предложили физики из Университета Буффало. Они рассчитали, что первичные черные дыры, движущиеся с большими скоростями, должны оставлять обнаружимые туннели в твердых веществах. К примеру, первичная черная дыра с массой 10^19 кг оставила бы в куске металла туннельчик диаметром 0.1 микрометра, что вполне обнаружимо современными микроскопами. Они даже могли бы проходить через наши тела без каких-либо последствий для оных. Осложняется все тем, что события эти предсказываются достаточно редкими. Вероятность наличия такого “трека” в камешке возрастом в миллиард лет оценивается в 0.000001. Поэтому авторы говорят, что искать их намеренно особого смысла нет, но мы могли бы иметь их в виду при проведении иных микроскопических исследований — глядишь, что-нибудь случайно попадется на глаза в электронный пучок.

Работа опубликована в Physics of the Dark Universe 19 сентября 2024 года.

Что думаете?

#news

Новости науки. Иногда астрономам удается обнаружить галактики, плотность звезд в которых представляет собой совокупность нескольких концентрических колец. Это не спиральные рукава, которые повсеместно наблюдаются у галактик соответствующего типа, а именно замкнутые кольца. Возникают они, когда одна галактика сталкивается с другой, более маленькой, которая, проходя через первую, как камень брошенный в воду, вызывает рябь в звездном населении. Обычно этот сам по себе захватывающий процесс приводит к образованию всего пары колец — до данной новости их максимальное количество в одной галактике равнялось трем. Но вот ребята из Йеля, проанализировав данные с Хаббла и Обсерватории Кека (кек), обнаружили, что у галактики LEDA 1313424 их аж девять штук! Вон она на картинке. Визуально распознать их может быть непросто, но они там есть, ученые уверены! Появились они, когда через галактику перпендикулярно ее плоскости, почти точнехонько через центр, пролетел ее синенький карликовый сосед (слева на изображении) примерно 50 миллионов лет назад. Помимо записи в книге рекордов, практический результат этого открытия состоит в том, что ученым удалось с высокой точностью проверить текущие модели взаимодействия галактик и подтвердить их адекватность.

Новость опубликована в The Astrophysical Journal Letters 4 февраля 2025 года.

Что думаете?

#news

Новость опубликована в The Astrophysical Journal Letters 4 февраля 2025 года.

Что думаете?

#news

Новости науки. Так, наконец-то важное открытие. Итальянские, что характерно, ученые из Университета Неаполя нашли идеальный способ готовить яйца вкрутую. Дело в том, что белок и желток куриного яйца готовятся при слегка различных температурах (85°C для белка и 65°C для желтка), а учитывая то, что они находятся на разной глубине от поверхности, найти такой температурный режим, который идеально приготовил бы и то, и другое — задача отнюдь не тривиальная. Протестировав множество вариантов, итальянские физики пришли к выводу, что самым оптимальным способом готовки яйца является воздействие периодической температурой — яйцо следует на две минуты опустить в кипящую воду, а затем на две минуты переложить в воду при температуре 30°C, и повторить этот процесс восемь раз. Таким образом, процесс приготовления яйца займет всего 32 минуты. Ученые даже составили специальную термодинамическую модель всех процессов переноса энергии под скорлупой, чтобы подтвердить — да, действительно, так оптимальнее всего!

Приготовленные яйца исследовали методами МРТ и спектроскопии, чтобы подтвердить, что белки денатурированы оптимальным образом по всему объему яйца. Стоит ли говорить, что контрольная группа дегустаторов была поражена вкусом и нежностью продукта.

Статья опубликована в Communications Engineering 6 февраля 2025 года.

Что думаете?

#news

Приготовленные яйца исследовали методами МРТ и спектроскопии, чтобы подтвердить, что белки денатурированы оптимальным образом по всему объему яйца. Стоит ли говорить, что контрольная группа дегустаторов была поражена вкусом и нежностью продукта.

Статья опубликована в Communications Engineering 6 февраля 2025 года.

Что думаете?

#news

Новости науки. Так, что-то происходит. Пацаны ваще ребята из Microsoft представили новый квантовый процессор Majorana 1, названный в честь загадочного и неуловимого, великолепного итальянского физика Этторе Майорана и придуманной им же квазичастицы — майорановского фермиона. Новый квантовый процессор является не просто очередной итерацией известной технологии с еще большим количеством кубит, но прототипом, основанным на совершенно новом принципе, который, по заявлению Microsoft, сможет решить основную проблемы квантовых вычислений — проблему декогеренции, то есть то, что при увеличении размеров квантовой системы (количества кубит) становится все сложнее поддерживать когерентные квантовые процессы между ними. Грубо говоря, имеют место быть шумы, разрушающие квантовое состояние. Эта проблема является главной причиной того, почему разработка квантовых процессоров продвигается с таким скрипом.

Как же работает новый процессор? Ребята заявляют, что им удалось реализовать майорановские фермионы в проводящих топологических поверхностных состояниях в некоторой сложной гетероструктуре из арсенида галлия и алюминия. Понятно? Ну тогда по порядку.

Мйорановские фермионы это предложенные тем самым Майораной частицы или квазичастицы, которые являются своими собственными античастицами. Надо сказать, что хотя этой гипотезе уже много десятков лет, искали их очень долго и с большим энтузиазмом (не будем углубляться в то, почему они представляют такой интерес), как в физике элементарных частиц, так и в физике твердого тела. Лет десять назад, когда я учился, только-только стали появляться первые экспериментальные свидетельства того, что обнаружены первые твердотельные майорановские фермионы в нанопроволоках. А в физике элементарных частиц они до сих пор так и не найдены. В общем, неуловимые они.

Дальше, с топологическими состояниями все попроще. Это всего лишь особые состояния вещества, которые в некоторых случаях наблюдаются на поверхности материала. Например, можно взять особый проводник, который на поверхности будет проявлять свойства изолятора. Такие так называемые топологические изоляторы уже давно изучаются в физике твердого тела. С другой стороны, топологические проводники — вещества, полупроводящие или не проводящие в объеме, но с высокой проводимостью на поверхности — до вчерашнего дня экспериментально не наблюдались. Ученые из Microsoft заявляют, что им удалось получить первый такой материал — топопроводник, — и это было не просто — пришлось буквально атом за атомом создавать сложную гетероструктуру.

Если совместить майорановские фермионы и топологические состояния, то в теории возможна реализация кубита на их основе. Так называемые топологические квантовые компьютеры на основе особых частиц, энионов, были предложены Китаевым еще в 1997 году. И вот, по заявлению наших сегодняшних героев, им удалось такой кубит создать, и что в квантовом компьютере на его основе проблему декогеренции можно решить! То есть, потенциально мы открываем путь к слаженной системе, состоящей из миллионов кубит. Процессор Majorana 1, как я понимаю, пока содержит единственный кубит и является демонстрацией принципа. Но ребята уже опубликовали дорожную карту по скалированию технологии — тыц.

Как все это на самом деле работает (не буду притворяться, что понимаю это) и работает ли вообще, пока надо разбираться, но звучит очень красиво.

Статья опубликована в Nature 19 февраля 2025 года. Также — пресс-релиз процессора — тыц.

Что думаете?

А обсудить науку и много чего еще как всегда можно у нас в чате — тыц.

#news

Как же работает новый процессор? Ребята заявляют, что им удалось реализовать майорановские фермионы в проводящих топологических поверхностных состояниях в некоторой сложной гетероструктуре из арсенида галлия и алюминия. Понятно? Ну тогда по порядку.

Мйорановские фермионы это предложенные тем самым Майораной частицы или квазичастицы, которые являются своими собственными античастицами. Надо сказать, что хотя этой гипотезе уже много десятков лет, искали их очень долго и с большим энтузиазмом (не будем углубляться в то, почему они представляют такой интерес), как в физике элементарных частиц, так и в физике твердого тела. Лет десять назад, когда я учился, только-только стали появляться первые экспериментальные свидетельства того, что обнаружены первые твердотельные майорановские фермионы в нанопроволоках. А в физике элементарных частиц они до сих пор так и не найдены. В общем, неуловимые они.

Дальше, с топологическими состояниями все попроще. Это всего лишь особые состояния вещества, которые в некоторых случаях наблюдаются на поверхности материала. Например, можно взять особый проводник, который на поверхности будет проявлять свойства изолятора. Такие так называемые топологические изоляторы уже давно изучаются в физике твердого тела. С другой стороны, топологические проводники — вещества, полупроводящие или не проводящие в объеме, но с высокой проводимостью на поверхности — до вчерашнего дня экспериментально не наблюдались. Ученые из Microsoft заявляют, что им удалось получить первый такой материал — топопроводник, — и это было не просто — пришлось буквально атом за атомом создавать сложную гетероструктуру.

Если совместить майорановские фермионы и топологические состояния, то в теории возможна реализация кубита на их основе. Так называемые топологические квантовые компьютеры на основе особых частиц, энионов, были предложены Китаевым еще в 1997 году. И вот, по заявлению наших сегодняшних героев, им удалось такой кубит создать, и что в квантовом компьютере на его основе проблему декогеренции можно решить! То есть, потенциально мы открываем путь к слаженной системе, состоящей из миллионов кубит. Процессор Majorana 1, как я понимаю, пока содержит единственный кубит и является демонстрацией принципа. Но ребята уже опубликовали дорожную карту по скалированию технологии — тыц.

Как все это на самом деле работает (не буду притворяться, что понимаю это) и работает ли вообще, пока надо разбираться, но звучит очень красиво.

Статья опубликована в Nature 19 февраля 2025 года. Также — пресс-релиз процессора — тыц.

Что думаете?

А обсудить науку и много чего еще как всегда можно у нас в чате — тыц.

#news

This media is not supported in your browser

VIEW IN TELEGRAM

Новости науки. Астрофизики из Чикагского университета таки обнаружили уже не одну, а целых четыре небольших планеты вокруг знаменитой звезды Барнарда!

Звезда Барнарда является второй звездной системой по удаленности от Солнца (ближе только тройная система Альфы Центавра), она находится на расстоянии 6 световых лет от нас, но стремительно к нам приближается и через каких-то 10 тысяч лет подлетит к Солнцу на 3.8 световых года, став, тем самым, самой близкой к нам звездой. Это совсем небольшой красный карлик в пять раз легче Солнца и в 2000 раз менее яркий, что несколько затрудняет его наблюдение.

История поиска планет вокруг звезды Барнарда довольно драматична — несколько раз их то открывали, то закрывали. Например, в 2018 году отыскали суперземлю в три раза тяжелее Земли, но в 2021 году выяснилось, что результат ложно положительный. Однако, стоит заметить, эта суперземля все еще успешно существует в русской википедии, так что не все так плохо.

И вот теперь вместо одной большой планеты нашли четыре маленьких. Все они имеют массу всего в 20-30% от земной и обращаются очень близко к звезде с периодом в буквально несколько дней. Из-за этого, скорее всего, там очень жарко, чтобы могла существовать жизнь. К сожалению, используемый метод обнаружения позволяет определить очень мало дополнительной информации помимо массы.

С жизнью мы разберемся как-нибудь потом, а сейчас ученым важно научиться в принципе находить подобные небольшие планеты. Как показывает история с самой звездой Барнарда, это не так-то просто. Такие планеты обычно ищут, глядя на саму звезду, вернее на мельчайшие колебания ее скорости, вызванные гравитационным взаимодействием с планетой. Колебания эти настолько мелкие, что их очень трудно вычленить на фоне других факторов, которые дают похожий эффект, например, тектонических процессов в самой звезде. Та самая закрытая суперземля, как сейчас полагают, появилась именно из-за неправильной интерпретации собственной звездной активности.

Кроме того, красные карлики, как сегодня известно, составляют основу звездного населения нашей галактики, поэтому понимание того, какие планеты могут существовать вокруг них, является критически важным для оценки галактического планетного населения в принципе. Сложность в том, что красные карлики настолько малы, что большинство из них мы никогда не увидим даже в самые лучшие телескопы. Звезда Барнарда является одним из очень немногих подобных объектов, доступных для изучения. Повезло, что она так близко.

Обнаружили планеты с помощью спектрографа ESPRESSO на очень большом телескопе VLT и нового чикагского инструментаCAPPUCCINO (шутка! Это я шучу. Если чувства юмора, иронии, самоиронии нет, то ты эту шутку не воспримешь) MAROON-X, измеряющего радиальную скорость звезд с помощью доплеровского сдвига.

Статья опубликована в The Astrophysical Journal Letters 11 марта 2025 года. Будем надеяться, что не закроют.

Что думаете?

#news

Звезда Барнарда является второй звездной системой по удаленности от Солнца (ближе только тройная система Альфы Центавра), она находится на расстоянии 6 световых лет от нас, но стремительно к нам приближается и через каких-то 10 тысяч лет подлетит к Солнцу на 3.8 световых года, став, тем самым, самой близкой к нам звездой. Это совсем небольшой красный карлик в пять раз легче Солнца и в 2000 раз менее яркий, что несколько затрудняет его наблюдение.

История поиска планет вокруг звезды Барнарда довольно драматична — несколько раз их то открывали, то закрывали. Например, в 2018 году отыскали суперземлю в три раза тяжелее Земли, но в 2021 году выяснилось, что результат ложно положительный. Однако, стоит заметить, эта суперземля все еще успешно существует в русской википедии, так что не все так плохо.

И вот теперь вместо одной большой планеты нашли четыре маленьких. Все они имеют массу всего в 20-30% от земной и обращаются очень близко к звезде с периодом в буквально несколько дней. Из-за этого, скорее всего, там очень жарко, чтобы могла существовать жизнь. К сожалению, используемый метод обнаружения позволяет определить очень мало дополнительной информации помимо массы.

С жизнью мы разберемся как-нибудь потом, а сейчас ученым важно научиться в принципе находить подобные небольшие планеты. Как показывает история с самой звездой Барнарда, это не так-то просто. Такие планеты обычно ищут, глядя на саму звезду, вернее на мельчайшие колебания ее скорости, вызванные гравитационным взаимодействием с планетой. Колебания эти настолько мелкие, что их очень трудно вычленить на фоне других факторов, которые дают похожий эффект, например, тектонических процессов в самой звезде. Та самая закрытая суперземля, как сейчас полагают, появилась именно из-за неправильной интерпретации собственной звездной активности.

Кроме того, красные карлики, как сегодня известно, составляют основу звездного населения нашей галактики, поэтому понимание того, какие планеты могут существовать вокруг них, является критически важным для оценки галактического планетного населения в принципе. Сложность в том, что красные карлики настолько малы, что большинство из них мы никогда не увидим даже в самые лучшие телескопы. Звезда Барнарда является одним из очень немногих подобных объектов, доступных для изучения. Повезло, что она так близко.

Обнаружили планеты с помощью спектрографа ESPRESSO на очень большом телескопе VLT и нового чикагского инструмента

Статья опубликована в The Astrophysical Journal Letters 11 марта 2025 года. Будем надеяться, что не закроют.

Что думаете?

#news

Новости науки. Ребята из Килского университета в Англии докладывают, что вспышки сверхновых могут быть ответственны за больший процент массовых вымираний в истории нашей планеты, чем считалось ранее.

Примерно 445 и 375 миллионов лет назад произошло две катастрофы — ордовикcко-силурийское и девонское массовые вымирания, — в ходе которых исчезло от 18 до 40% всех родов живых организмов, а в некоторых семействах так и вообще почти все. Версии того, почему такие события происходят, разнятся от оледенений и падений астероидов до гамма-всплесков, но точно никто ничего не знает.

Ну и да, одним из возможных факторов вымираний являются вспышки сверхновых, происходящие недалеко от Земли. Потоки высокоэнергетических частиц, порождаемые коллапсом звезд, могут сдирать верхние слои атмосферы нашей планеты, содержащие благотворный озоновый слой, и обнажая подлунный мир для пагубной солнечной и космической радиации.

Работа килских астропацанов не была связана с вымираниями напрямую — они всего лишь уточняли модели образования сверхновых из тяжелых короткоживущих звезд спектрального класса OB, являющихся одним из основных источников вспышек. Но им пришло в голову сравнить рассчитанные ими значения частоты их возникновения с частотой массовых вымираний, и оказалось, что корреляция весьма неплохая.

По их расчетам, вспышки сверхновых из звезд класса OB в нашей галактике происходят примерно раз в два века, а в пузыре 1 килопарсека от Солнца — примерно 2.5 раза за миллиард лет. Так что, некоторые из массовых вымираний, вполне вероятно, были вызваны именно этим фактором.

К счастью, сейчас вокруг нас всего два кандидата на сверхновые — Антарес и Бетельгейзе — и оба они достаточно далеко, чтобы не причинить больших проблем.

Статья опубликована в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 18 марта 2025 года.

Что думаете?

#news

Примерно 445 и 375 миллионов лет назад произошло две катастрофы — ордовикcко-силурийское и девонское массовые вымирания, — в ходе которых исчезло от 18 до 40% всех родов живых организмов, а в некоторых семействах так и вообще почти все. Версии того, почему такие события происходят, разнятся от оледенений и падений астероидов до гамма-всплесков, но точно никто ничего не знает.

Ну и да, одним из возможных факторов вымираний являются вспышки сверхновых, происходящие недалеко от Земли. Потоки высокоэнергетических частиц, порождаемые коллапсом звезд, могут сдирать верхние слои атмосферы нашей планеты, содержащие благотворный озоновый слой, и обнажая подлунный мир для пагубной солнечной и космической радиации.

Работа килских астропацанов не была связана с вымираниями напрямую — они всего лишь уточняли модели образования сверхновых из тяжелых короткоживущих звезд спектрального класса OB, являющихся одним из основных источников вспышек. Но им пришло в голову сравнить рассчитанные ими значения частоты их возникновения с частотой массовых вымираний, и оказалось, что корреляция весьма неплохая.

По их расчетам, вспышки сверхновых из звезд класса OB в нашей галактике происходят примерно раз в два века, а в пузыре 1 килопарсека от Солнца — примерно 2.5 раза за миллиард лет. Так что, некоторые из массовых вымираний, вполне вероятно, были вызваны именно этим фактором.

К счастью, сейчас вокруг нас всего два кандидата на сверхновые — Антарес и Бетельгейзе — и оба они достаточно далеко, чтобы не причинить больших проблем.

Статья опубликована в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 18 марта 2025 года.

Что думаете?

#news

Новости науки. Мужики, отбывающие научную трудовую повинность на эксперименте AEgIS (Antihydrogen Experiment: Gravity, Interferometry, Spectroscopy) в CERN, наловчились использовать обычные камеры обычных мобильных телефонов для экспериментов с антиматерией.

AEgIS вообще занимается довольно интересной проблемой — вопросом, как антиматерия ведет себя в гравитационном поле. Ну, падает ли она с тем же ускорением, что и обычная материя (“слабый принцип эквивалентности”)? Вроде как бы и да, но померить это не так просто, потому что достаточных количеств антиматерии, чтобы скатать из нее шарик и уронить, никто не получал. Да и если получил бы, было бы не очень весело. Поэтому приходится обходиться элементарными частицами и легкими атомами, которые очень быстро движутся в составе пучков. Вот мужики и измеряют отклонение этих пучков в гравитационном поле.

То есть, есть источник антиматерии (его создание это отдельная история) — охлажденных до 50 К атомов антиводорода — который производит относительно (относительно!) медленный пучок, движущийся в направлении сенсора, способного определить, насколько пучок “упал” в гравитационном поле за время полета. Падает он совсем чуть-чуть (потому что время полета КРАЙНЕ МАЛО), так что и сенсор должен быть весьма позиционно чувствительным. Детектор замечает аннигиляцию антиводорода и производимый ей выброс энергии в виде пионов и ряда других частиц.

Так вот, оказалось, что ничего лучше по соотношению цена/качество, чем телефонные камеры, на рынке нет. У современных телефонов пиксели сенсора очень маленького размера — около 1 микрометра, а это именно то, что нужно, чтобы замечать небольшие отклонения пучка. Мужики разобрали 60 телефонов, раздербанили их камеры и составили из голых сенсоров массив, который назвали OPHANIM (Optical Photon and Antimatter Imager) с разрешением 3840 Мегапикселей. Результаты показывают очень хорошую чувствительность и эффективность, так что иначе как прорывной технологией новый детектор не называют. Конечно, ведь теперь им не нужно покупать промышленные специализированные камеры за десятки тысяч долларов.

Статья опубликована в Science Advances 2 апреля 2025 года.

Что думаете?

#news

AEgIS вообще занимается довольно интересной проблемой — вопросом, как антиматерия ведет себя в гравитационном поле. Ну, падает ли она с тем же ускорением, что и обычная материя (“слабый принцип эквивалентности”)? Вроде как бы и да, но померить это не так просто, потому что достаточных количеств антиматерии, чтобы скатать из нее шарик и уронить, никто не получал. Да и если получил бы, было бы не очень весело. Поэтому приходится обходиться элементарными частицами и легкими атомами, которые очень быстро движутся в составе пучков. Вот мужики и измеряют отклонение этих пучков в гравитационном поле.

То есть, есть источник антиматерии (его создание это отдельная история) — охлажденных до 50 К атомов антиводорода — который производит относительно (относительно!) медленный пучок, движущийся в направлении сенсора, способного определить, насколько пучок “упал” в гравитационном поле за время полета. Падает он совсем чуть-чуть (потому что время полета КРАЙНЕ МАЛО), так что и сенсор должен быть весьма позиционно чувствительным. Детектор замечает аннигиляцию антиводорода и производимый ей выброс энергии в виде пионов и ряда других частиц.

Так вот, оказалось, что ничего лучше по соотношению цена/качество, чем телефонные камеры, на рынке нет. У современных телефонов пиксели сенсора очень маленького размера — около 1 микрометра, а это именно то, что нужно, чтобы замечать небольшие отклонения пучка. Мужики разобрали 60 телефонов, раздербанили их камеры и составили из голых сенсоров массив, который назвали OPHANIM (Optical Photon and Antimatter Imager) с разрешением 3840 Мегапикселей. Результаты показывают очень хорошую чувствительность и эффективность, так что иначе как прорывной технологией новый детектор не называют. Конечно, ведь теперь им не нужно покупать промышленные специализированные камеры за десятки тысяч долларов.

Статья опубликована в Science Advances 2 апреля 2025 года.

Что думаете?

#news

Новости науки. Многие слышали, что время от времени магнитное поле Земли переворачивается — в течение относительно короткого времени северный и южный магнитные полюса сменяют друг друга, а магнитное поле при этом ослабевает. Последнее такое событие — так называемое событие Лашамп — произошло 41 тысячу лет назад, правда полной смены полюсов тогда, видимо, не случилось — магнитное поле лишь наклонилось куда-то в район Европы и ослабло примерно до 5% от нынешнего значения.

Конечно, без последствий такое не проходит, ведь поверхности планеты достигает значительно большая доля космической радиации, включая солнечный ультрафиолет, так как озоновый слой без магнитной защиты тоже разрушается. А учитывая, что в Европе тогда уже вовсю жили люди — кроманьонцы и неандертальцы — возникает вопрос, как это на них повлияло и как они, собственно, уцелели.

Ну, неандертальцы, очевидно, не уцелели, и весьма вероятно, что лашампское событие внесло в это свой вклад. А с кроманьонцами что? Ученые из Мичиганского университета представили новый анализ, свидетельствующий о том, что Лашамп существенно повлиял на культуру кроманьонцев. Одними из отличительных черт Ориньякской археологической культуры, возникающей как раз в период инверсии и как раз там, где ослабление магнитного поля было наиболее заметным, являются более частое использование пещер и долговременных жилищ, значительное развитие покрывающей все тело одежды, а также использование охры, которая обладает свойством защиты от солнечного излучения. Изобразительное искусство тогда, кстати, тоже бустанулось, ибо надо же как-то утешаться во время апокалипсиса. По-видимому, все это могло явиться ответом на “усложнившиеся” погодные условия, которые длились, кстати, несколько веков. С другой стороны, неандертальцы до всего этого не додумались, вот и не сдюжили. Ну, наверное. Всей правды-то мы не узнаем.

Статья опубликована в Science Advances 16 апреля 2025 года.

Что думаете?

#news

Конечно, без последствий такое не проходит, ведь поверхности планеты достигает значительно большая доля космической радиации, включая солнечный ультрафиолет, так как озоновый слой без магнитной защиты тоже разрушается. А учитывая, что в Европе тогда уже вовсю жили люди — кроманьонцы и неандертальцы — возникает вопрос, как это на них повлияло и как они, собственно, уцелели.

Ну, неандертальцы, очевидно, не уцелели, и весьма вероятно, что лашампское событие внесло в это свой вклад. А с кроманьонцами что? Ученые из Мичиганского университета представили новый анализ, свидетельствующий о том, что Лашамп существенно повлиял на культуру кроманьонцев. Одними из отличительных черт Ориньякской археологической культуры, возникающей как раз в период инверсии и как раз там, где ослабление магнитного поля было наиболее заметным, являются более частое использование пещер и долговременных жилищ, значительное развитие покрывающей все тело одежды, а также использование охры, которая обладает свойством защиты от солнечного излучения. Изобразительное искусство тогда, кстати, тоже бустанулось, ибо надо же как-то утешаться во время апокалипсиса. По-видимому, все это могло явиться ответом на “усложнившиеся” погодные условия, которые длились, кстати, несколько веков. С другой стороны, неандертальцы до всего этого не додумались, вот и не сдюжили. Ну, наверное. Всей правды-то мы не узнаем.

Статья опубликована в Science Advances 16 апреля 2025 года.

Что думаете?

#news